运动能延缓心血管衰老!Cir Res文章

#高温健康手册#全球人口老龄化趋势日益显著,随之而来的是与年龄相关疾病的发病率不断攀升。心血管疾病作为老年人的“头号杀手”,疾病负担也随年龄增长而加剧。

发表在Circulation Research上的一篇文章指出,运动可以延缓心血管衰老,利于预防和管理心衰。

文章指出,每个人都会经历年龄的增长,但生理衰老(biological aging)却因人而异,受生活习惯、基因和环境等因素的影响。

慢性疾病的发生可被视为生理衰老的结果。部分人群呈现出加速衰老表型,即细胞、组织和器官系统层面过早出现与年龄相关的变化。与健康衰老不同,加速衰老是病理性的,会导致疾病发病率和死亡率升高。

已确定8种衰老标志是心血管衰老的共同特征,包括基因组不稳定性、表观遗传改变、蛋白质稳态丧失、自噬功能障碍、营养感知失调、线粒体功能障碍、炎症和细胞衰老。这些衰老标志的活性增强与加速衰老表型及心血管疾病风险增加相关。

衰弱:与心血管疾病相关的加速衰老表型

加速衰老意味着在几乎所有器官系统中存在亚临床疾病和功能缺陷,这会导致储备能力下降和疾病严重程度增加,在临床上表现为衰弱综合征。

全基因组关联研究表明,多种基因与衰弱相关,这些基因同时也与加速衰老和心血管疾病有关。在无心血管疾病的社区居民中,衰弱的患病率约为15%。老年心血管疾病患者中,衰弱的患病率要高得多(据报道高达75%)。

在与年龄相关的心血管疾病中,衰弱与更高的瓣膜性心脏病风险相关,如主动脉瓣狭窄、心房颤动和心力衰竭,尤其是射血分数保留的心力衰竭(HFpEF),其本质可视为加速衰老的一种表现。在无心血管疾病的老年人中,衰弱也与更明显的心脏结构和功能异常相关。

多种疾病共存、肥胖、衰老、缺乏身体活动和全身性炎症的累积效应,会导致一种加速衰老表型,其特征为肌肉减少症、线粒体和内皮功能障碍以及毛细血管减少。这些情况会造成生理储备能力下降,进而引发多器官功能障碍以及心肌和骨骼肌肌病。这些变化与HFpEF的病理生理学相关,目前HFpEF被视为一种老年综合征,其主要病理生理决定因素包括加速衰老、肌少症和衰弱(图1)。

心血管系统的衰老在结构和功能上都有明显体现。随着年龄增长,左心房会逐渐扩大,左心室质量和壁厚度也会发生变化,心脏瓣膜可能出现钙化,血管壁增厚、弹性降低。这些变化会导致心脏收缩和舒张功能下降,有氧运动能力减弱,进而增加心力衰竭等疾病的发生概率。

规律的身体活动和运动训练能延缓衰老

研究证实,身体活动和运动训练能在很大程度上改变加速衰老的生物学效应。它们具有多种有益作用,已成为治疗以加速衰老表型为特征的疾病的有效手段。

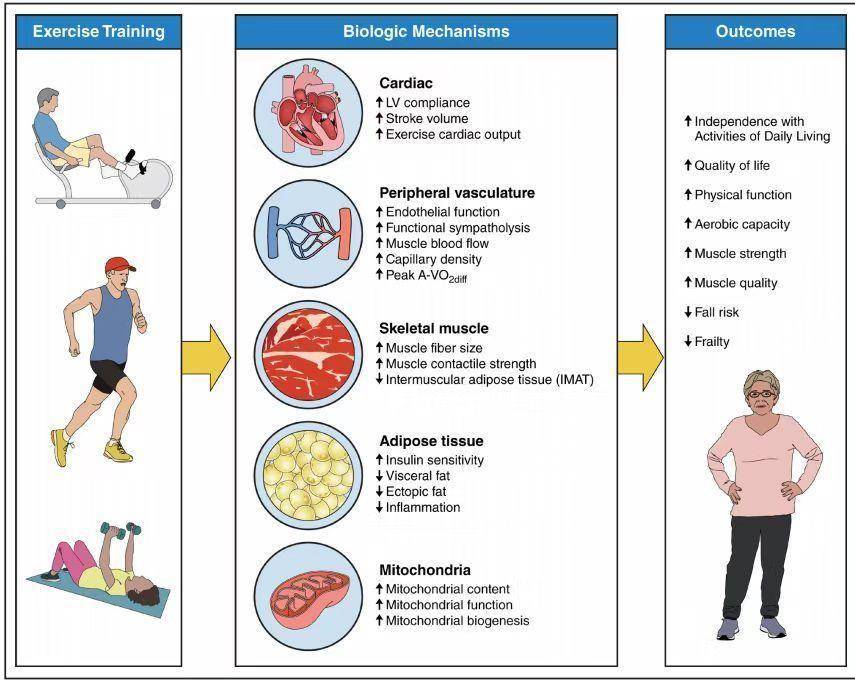

运动训练能在多个组织中产生有益的适应性变化,从而减轻与衰老相关的改变。运动训练可提高心脏顺应性,改善每搏输出量和心输出量,延缓年龄相关的左心室僵硬和舒张功能障碍。在外周血管层面,由于内皮功能改善和肌肉血流量增加,运动时的峰值氧摄取能力得到提升。骨骼肌体积增大,进而增强收缩功能。内脏脂肪和异位脂肪的减少有助于提高胰岛素敏感性并减轻炎症。在亚细胞层面,运动能改善线粒体含量和能量代谢。这些适应性变化共同作用,可提高有氧能力、增强肌肉力量,从而改善身体功能、减轻衰弱程度。

即使是老年久坐人群,经过3个月的有氧训练,骨骼肌的线粒体含量和功能、毛细血管密度等都会得到提升,从而提高氧气的利用效率,增加有氧运动能力。

不同强度和类型的运动(如中强度持续训练、高强度间歇训练、抗阻训练)都有好处,不过中强度持续训练的研究证据更充分,适用人群更广。抗阻训练能改善身体成分、增强肌肉力量,与有氧训练结合使用效果更佳。

运动利于心力衰竭的预防和管理

大量研究表明,身体活动水平与心力衰竭风险之间存在线性剂量反应关系。遵循指南推荐的身体活动水平(每周150~300分钟的中等至剧烈有氧运动)可降低心力衰竭风险,且活动量越大,风险降低越明显。

尤其值得注意的是,较高的身体活动水平对降低HFpEF风险的作用更为显著。

对于已患有心力衰竭的患者,运动同样具有积极意义。在射血分数降低的心衰(HFrEF)患者中,运动训练可降低全因死亡率或住院风险;对于HFpEF患者,运动训练能显著改善运动能力和生活质量,且在提高峰值摄氧量方面的效果可能优于HFrEF患者。研究显示,心衰患者坚持运动可使再住院风险降低30%。

我国心血管运动医学指南也强调了运动在全年龄人群中预防心血管疾病的积极作用,并推荐所有慢性心力衰竭患者均应考虑进行规律的有氧运动(每周不少于 5 次,每次20~60 min)。(Ⅰ,A),这不仅降低死亡率和再入院率,改善患者运动耐量和生活质量,还降低了医疗费用。(转自《中国循环杂志》)