【健康科普】世界肝炎日 | 科学认知打破偏见,这些“肝”货来了!

7月28日是世界肝炎日,今年的主题是“社会共治,消除肝炎”。这意味着,要想战胜肝炎这个健康威胁,不能光靠医生和政府部门,还需要全社会、各行各业以及我们每个人的共同参与和努力。

今天,我们就从个人防护的角度给大家讲一下,“社会共治”,个人应该怎么做。

01

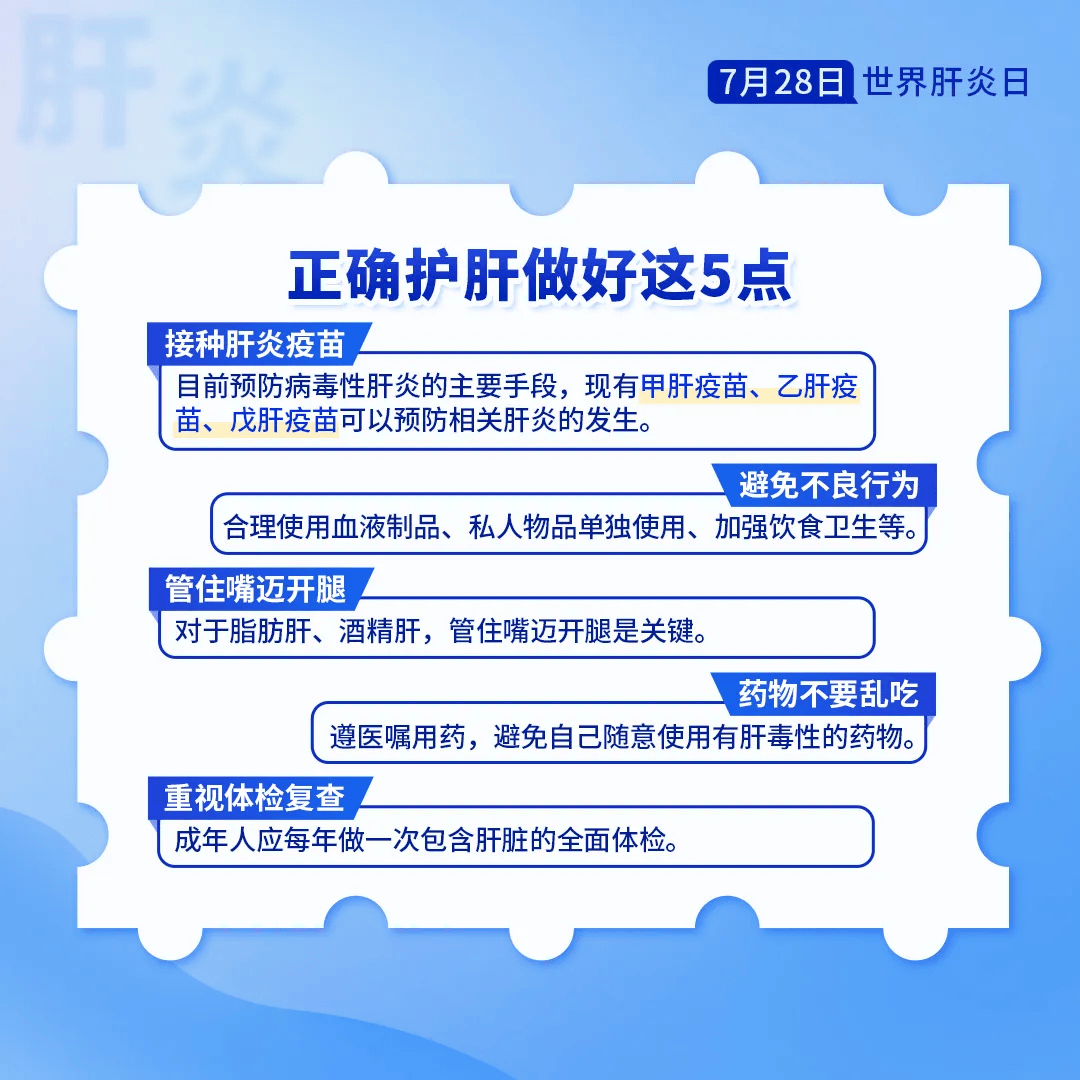

预防第一,接种疫苗

目前,可以通过接种疫苗预防的病毒性肝炎有甲肝、乙肝和戊肝。

其中甲肝和乙肝是我国免疫规划所包含的疫苗,适龄儿童需要按照免疫程序及时完成接种。家长们可查阅孩子的接种证或其他接种记录,看是否按时接种,是否完成所有剂次的接种。

对于记不清楚是否接种过乙肝疫苗的青少年或成人,可通过主动检测获知体内是否有乙肝抗体。如果已有抗体,不需要补种;如果没有抗体,需要咨询医生是否需要补种。

此外,成人甲肝和戊肝疫苗虽非免疫规划所包含的疫苗,但对于畜牧从业者、疫区旅行者、餐饮业从业人员等高风险人群,也应考虑接种。

02

了解知识,消除误会

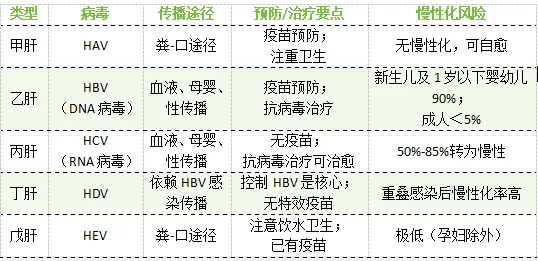

传播途径要清楚:乙肝、丙肝主要通过血液(如输血、共用针头、不安全的纹身/穿耳)、母婴、性接触传播。甲肝和戊肝主要通过粪-口途径传播,如摄入被污染的食物或水,或直接接触感染者造成传播。

图片来源:中南大学湘雅二医院

医生提醒:

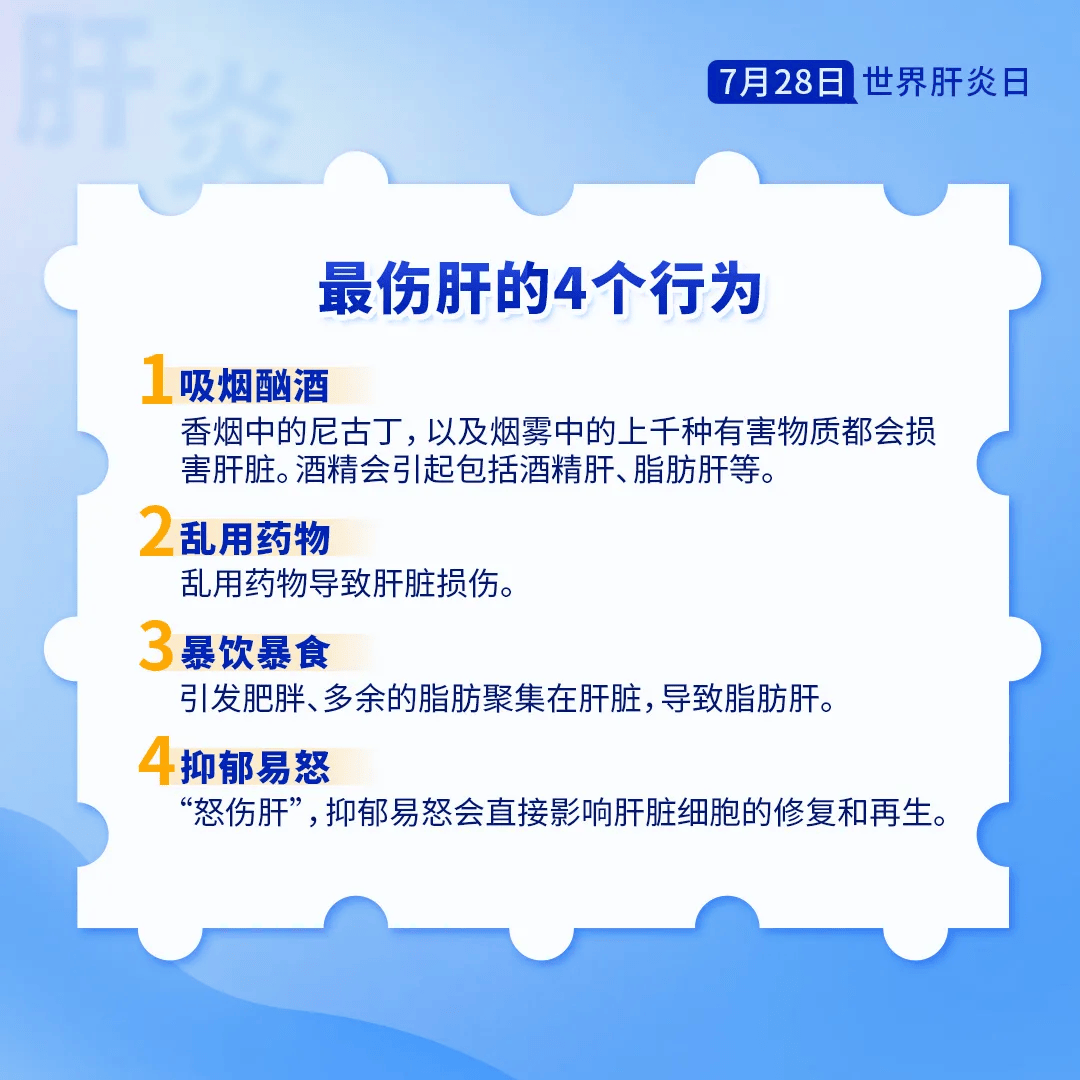

除病毒性肝炎外,非病毒性肝炎同样会威胁肝脏健康。

酒精性肝炎由长期过量饮酒导致,酒精在肝脏代谢产生的乙醛具有直接肝细胞毒性,可引发肝细胞脂肪变性、炎症坏死;

非酒精性脂肪性肝炎则与代谢综合征密切相关,长期高脂高糖饮食、缺乏运动导致的肝脏脂肪堆积,会逐渐发展为炎症反应,进而进展为肝纤维化。

这类肝炎虽无传染性,但发病率已呈逐年上升趋势,成为肝硬化的重要诱因。

理解和关怀:日常一起吃饭、工作、学习、拥抱等不会传染乙肝和丙肝! 肝炎感染者需要的是治疗和支持,不是排斥。

03

注意行为,保护自己

不与人共用牙刷、剃须刀、注射器等可能沾血的东西。看病、打针、拔牙、纹身、穿耳要去消毒严格的正规地方。乙肝病毒携带的孕妇,要及时就医,在医生指导下进行母婴阻断,降低宝宝感染风险。注意性安全,避免多个性伴侣,正确使用安全套。

养成良好的卫生习惯,严防病从口入:处理食材时生熟分开、饭前便后勤洗手、避免使用未煮熟的食物,尤其是海鲜等水产品。勤洗手,特别是在接触食物、上厕所或处理可能受污染的物品后,使用肥皂和流动水彻底清洁双手,有助于减少病毒通过手-口途径传播。

04

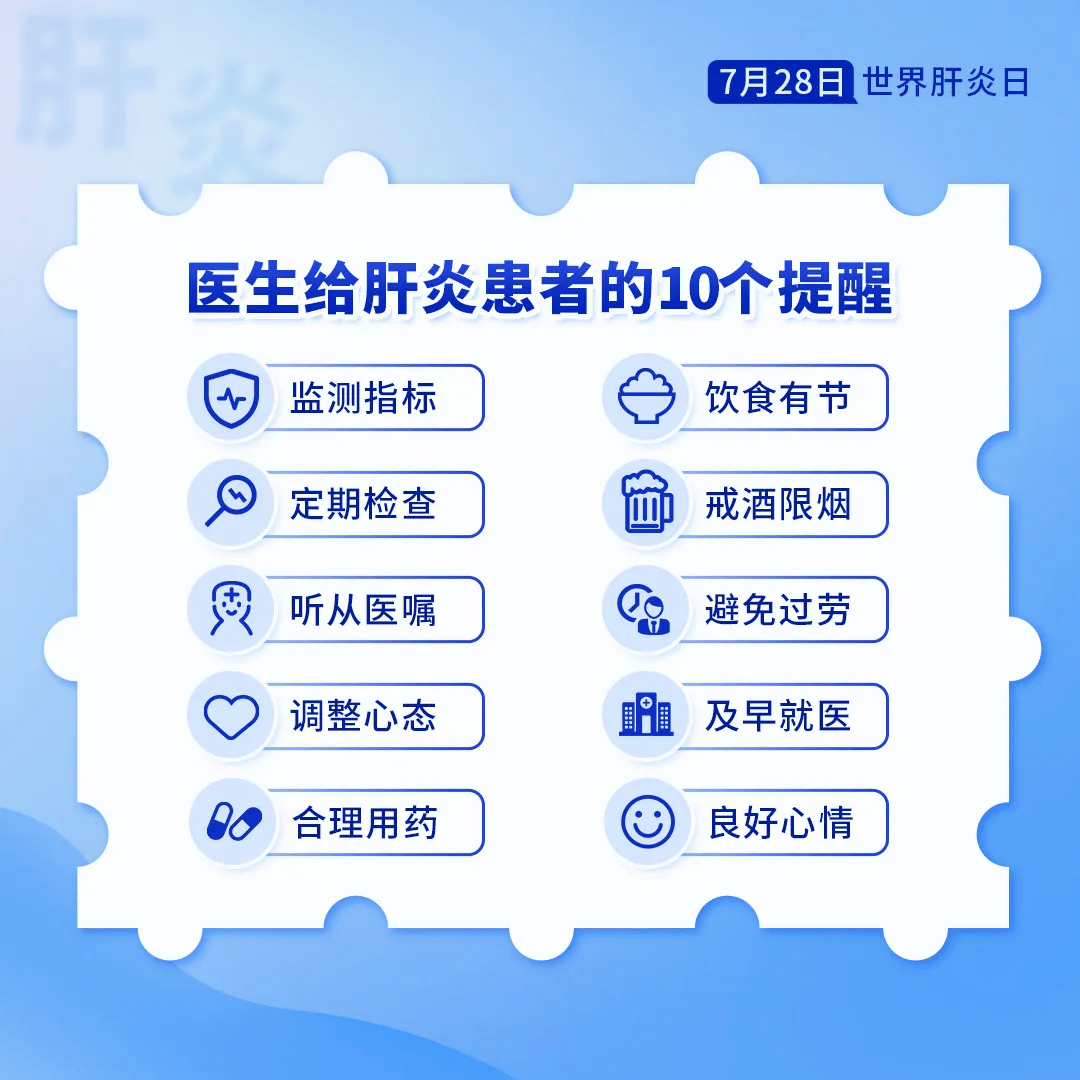

感染者积极面对

丙肝可以治愈:自从新型的口服抗病毒药的问世,治愈丙肝变得高效、便捷且安全。早发现、早治疗是关键,别放弃希望。

乙肝重在管理:坚持规范用药、定期复查,控制好病情,一样能好好生活。千万别自行停药。

健康生活:戒酒、规律作息、注意饮食卫生,避免重复感染其他类型的病毒性肝炎。

保护家人:提醒家人(特别是配偶)去接种乙肝疫苗,不仅是对家人的保护,也是对自己的保护。

非病毒性肝炎的防控应聚焦生活方式干预。肝脏每日酒精代谢能力约为15克乙醇(相当于50度白酒30毫升),过量饮酒会突破代谢极限导致肝细胞损伤,因此需严格限制饮酒量,最好是滴酒不沾。非酒精性脂肪肝的防控需践行“管住嘴、迈开腿”原则,减少高脂高糖食物摄入,增加膳食纤维比例,每周保持150分钟中等强度有氧运动,可有效改善肝脏脂肪沉积。

“社会共治,消除肝炎”不是空话。它需要我们社会各界协同配合,更需要我们每个人从自身做起:学习知识、接种疫苗、注意防护、主动检测、关爱他人。

图片来源:健康梅山

医生提醒:肝炎的“隐匿性”特点凸显定期筛查的重要性。建议普通人群每年体检时增加肝功能检测(ALT、AST等指标)和乙肝五项筛查。乙肝、丙肝患者家属属于高危人群,需每6~12个月进行乙肝表面抗原、丙肝抗体检测。

早期发现的肝炎通过规范治疗可显著改善预后:甲肝、戊肝通过对症支持治疗多数可痊愈;乙肝患者经抗病毒治疗可长期抑制病毒复制,延缓肝硬化进展;酒精性肝炎患者戒酒6~12个月,肝细胞损伤可明显修复;非酒精性脂肪肝通过减重5%~10%,肝脏脂肪含量可显著下降。

肝炎的有效防控依赖于科学行动的累积。守护肝脏健康的力量,就藏在每个人的健康生活实践中。

来源:健康中国、河南疾控、广西疾控、健康梅山、中南大学湘雅二医院

编辑:鹤壁疾控小编

(如有侵权,联系删除,谢谢!)