“妈,你烦不烦!” 3招让冷战儿子主动求和,指甲缝都放松了!

“妈,你烦不烦!” 3 招让冷战儿子主动求和,指甲缝都放松了!

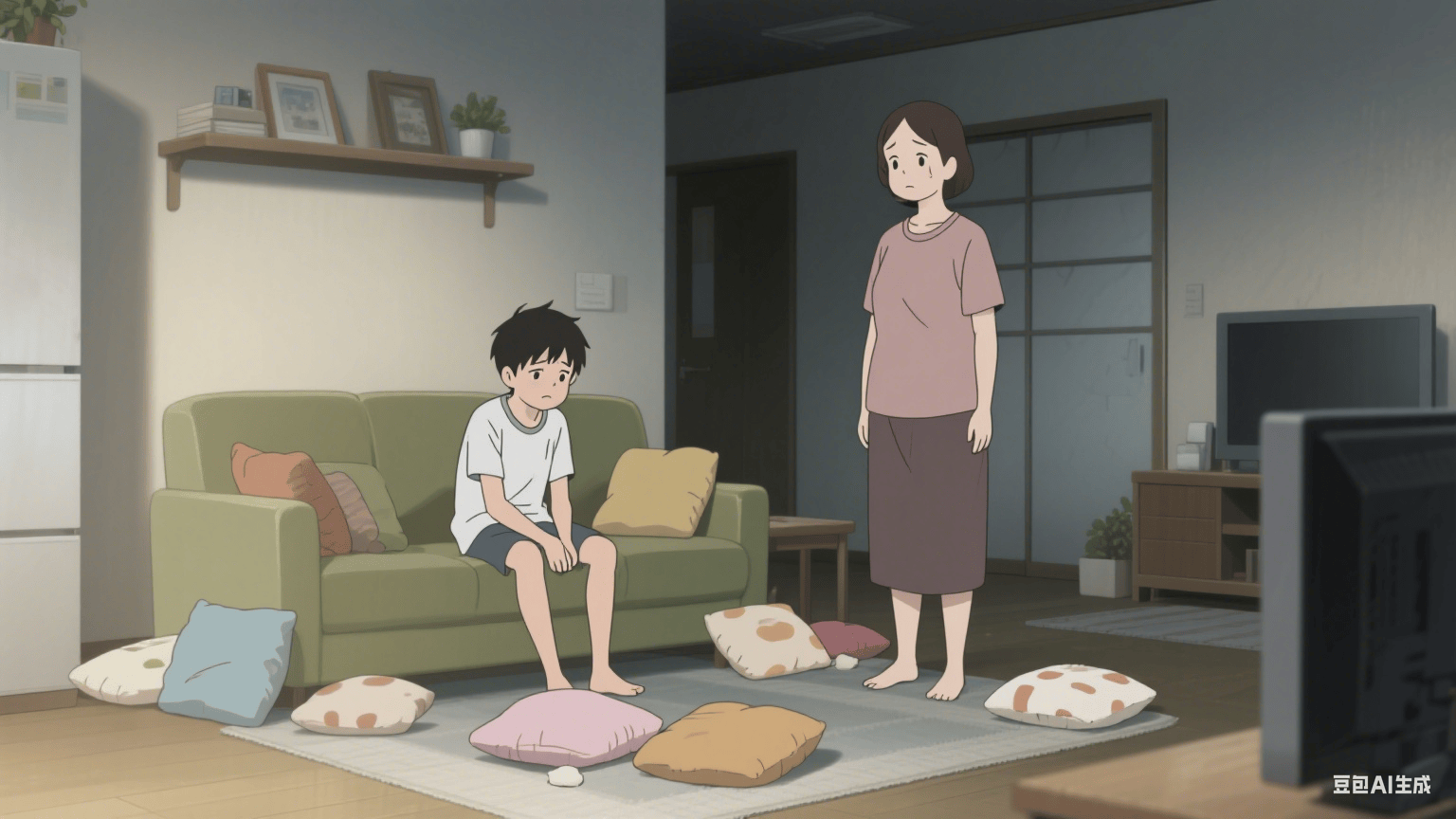

周三傍晚的厨房还飘着糖醋排骨的香味,我举着锅铲探进客厅时,正撞见庆庆把书包往沙发上一甩。校服领口沾着不知哪儿蹭的灰,手机屏幕亮着游戏界面 —— 这已经是这周第三次发现他放学后没先写作业了。

“庆庆,跟你说过多少次……” 我的话刚出口,他猛地转头,眼里的不耐烦像小刀子似的:“妈,你烦不烦!”

话音未落,“砰” 的一声闷响,他卧室门撞上的震动顺着走廊传过来。我握着锅铲僵在原地,后颈的筋突突直跳,厨房里的抽油烟机还在嗡嗡转,可空气里的糖醋味突然变得呛人。

我贴着门板站了会儿,听见里面传来塑料笔盒摔在地上的声音。透过门缝往里瞥,昏黄的台灯下,他正弓着背坐在书桌前,右手无意识地在指甲缝里抠来抠去。那截新长出来的指甲边缘已经泛了红,像极了上周被他咬得出血的样子。

靠在墙上长长吁了口气。这孩子上了初二,像是揣了个随时会爆炸的火药桶。小时候那个追着我问 “妈妈为什么天是蓝的” 的小不点,如今连递杯牛奶都能换来一句 “别管我”。班主任说他在学校跟同学吵架时也是这样,吵到激动处就低头咬指甲,谁劝都不理。

后来翻教育心理学的书才明白,青春期孩子的大脑就像个没调试好的收音机,负责情绪的杏仁核长得飞快,掌管理智的前额叶却还在慢吞吞发育。他们既想挣脱我们的翅膀,又没能力完全对自己负责,心里的拧巴全变成了扎人的刺。上次因为没收他的漫画书大吵一架,他冷战了我整整三天,我数着他指甲缝里的倒刺越来越多,夜里偷偷去他房间盖被子时,总看见他蜷缩着身子,手指还在无意识地摩挲指甲。

这些日子摸索出些门道,倒不是我突然变聪明了,实在是被那些冷战的夜晚熬得没办法。上周庆庆因为我动了他书桌上的乐高模型,又把自己锁在房里,我试着用了新学的三招,居然让他主动开了口。

第1招是按下暂停键。以前他摔门,我准会追上去拍门:“你给我说清楚!” 结果就是里面更安静,我更生气。那天我攥着拳头在客厅走了三圈,听见自己心跳得像打鼓,对着门板轻声说:“妈妈刚才语气也不好,我们都冷静半小时,晚饭时再说。” 说完就转身进了厨房,背对着房门时,我听见里面的窸窣声停了 —— 那是他停止咬指甲的声音。

这半小时太煎熬了,我数着橱柜里的碗碟,想起他小时候摔倒了,我越急着扶他,他哭得越凶,反而晾他一会儿,自己就爬起来了。原来养孩子到了青春期,道理还是一样的:他需要空间消化情绪,我也需要时间压下火气。后来偷偷从门缝看,他果然没再抠指甲,而是对着乐高发呆。

第二招是把 “你” 换成 “我”。晚饭时他没说话,我盛了碗汤放在他面前,没提乐高的事,只是说:“看到你锁门,妈妈心里有点慌。你书桌上的东西,是不是不能随便碰?”

这话一出口,他握筷子的手顿了顿。以前我总说 “你怎么这么不懂事”“你就不能体谅下妈妈”,每次说完他要么摔碗,要么干脆回房。原来那些带刺的话,听着像指责,其实是我在喊 “我很在乎你”,可他接收到的全是批评。

那天他嘟囔了句:“那是我拼了三个晚上的。” 声音不大,但足够我听见。我赶紧说:“是妈妈没问过你就动了,对不起。下次妈妈想整理你房间,先问问你好不好?” 他没回答,却往我碗里夹了块排骨 —— 这孩子,道歉总用这种拐弯抹角的方式。

第三招是找个非冲突时刻搭座桥。第二天早上我发现他校服袖口磨破了,想起他说过班上,流行戴那种织带手环,就去文具店挑了个黑灰色的。递给他时,他正低头系鞋带,手指又在指甲缝里抠来抠去。

“给你,看同学戴这个挺酷的。” 我把手环放在鞋柜上,没指望他接。没想到他系好鞋带,拿起手环套在手腕上,刚好遮住磨破的袖口。

“昨天那事,” 我假装整理他的书包带,“你当时是不是觉得妈妈不尊重你?” 他拽书包的手松了松,含糊地 “嗯” 了一声,我注意到他的手指离开了指甲缝,转而扯了扯新戴的手环。

现在我总算明白,那些被他咬得参差不齐的指甲,其实是在喊 “我很难受”。当他低头抠指甲时,不是故意跟我作对,而是心里的情绪搅成了一团,不知道怎么说出口。

前天晚上他写作业到十点,我端牛奶进去时,看见他正对着错题本发呆,右手又悬在指甲上方。我没说 “怎么还没写完”,而是坐在床边翻他的漫画书:“这个主角跟你一样,急了就爱啃指甲。”

他 “嗤” 地笑了一声:“妈你幼稚不幼稚。” 但手指却收了回来,转而去转笔。后来我们聊了半小时漫画,他突然说:“上次月考数学考砸了,怕你说我,才故意对乐高的事发火。”

那一刻我鼻子发酸,原来那些冷战的背后,藏着他的慌张和在意。就像小时候他尿了床,会故意把被子踢到地上转移注意力。

现在家里的火药味少多了。上周他因为玩手机超时跟我红脸,转身要回房时,突然停在门口说:“妈妈你别生气,我玩十分钟就关。” 我笑着说:“好,妈妈去切水果,你结束了喊我。”

听见他在房里哼起歌时,我知道那根紧绷的弦终于松了。其实青春期的孩子就像带刺的玫瑰,你越想拔掉那些刺,他扎得越紧,可要是先给点阳光和空间,他反而会悄悄把花瓣转向你。

冲突不是坏事,就像他换牙时总要哭闹,那些脱落的乳牙,都是为了长出更坚固的恒牙。如今庆庆的指甲慢慢长整齐了,偶尔还是会在焦虑时碰一碰,但只要我递杯温水过去,他就会不好意思地把手收回去。

做妈妈的,谁不是在这些磕磕绊绊里慢慢学会读懂孩子的呢?那些藏在摔门声里的不安,那些裹在顶嘴里的迷茫,还有那些藏在指甲缝里的压力,其实都是在说:“妈妈,我需要你,但别逼我。”

科思妈妈说的对,化解冷战哪有什么魔法,不过是当妈妈的肯多一份耐心,少一点脾气,从那些细微的 “指甲语言” 里,找到通往孩子心里的路。毕竟我们都曾是那个既想独立又怕孤单的少年,只是忘了自己当年也盼着有人能温柔地说:“我懂你的不容易。”科思妈妈,真懂妈妈。