原创 静脉曲张最偏爱这6类人,出现这些症状别忽视,做好3级预防

“腿上的青筋鼓鼓的,像蚯蚓一样,难看但好像不疼?”这是很多人对静脉曲张的第一反应。然而,真相远比想象中可怕:中国每5人中就有1人患有下肢静脉曲张,而其中70%的人因忽视早期症状,最终发展为血栓、溃疡甚至截肢!

静脉曲张不是“爱美人士的专利”,它可能是久坐族、育龄女性、体力劳动者的“健康刺客”。

你的腿正在发出SOS信号

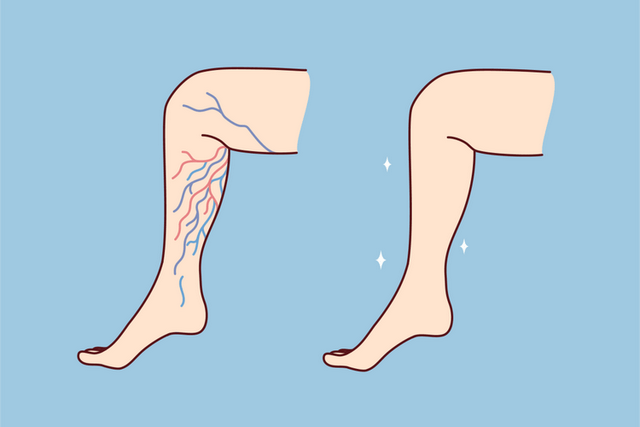

1. 初期预警:皮肤上的"蜘蛛网"

毛细血管扩张:红血丝呈网状分布

青紫色"小蚯蚓":直径<3mm的静脉突起

晨轻暮重的酸胀感:久坐久站后加重

2. 中期警报:皮肤变色的前兆

水肿:按之凹陷的凹陷性水肿

色素沉着:小腿前侧出现棕褐色斑块

湿疹样改变:瘙痒难耐的"老烂腿"前兆

3. 晚期危机:致命血栓形成

静脉炎:局部红肿热痛

血栓性浅静脉炎:条索状硬结

深静脉血栓:突发胸痛、呼吸困难(肺栓塞前兆)

专家提醒:一旦出现上述症状,务必尽早就医!静脉曲张若发展为深静脉血栓,血栓脱落可能导致肺栓塞,死亡率高达30%!

静脉曲张的“高危名单”:你中招了吗?

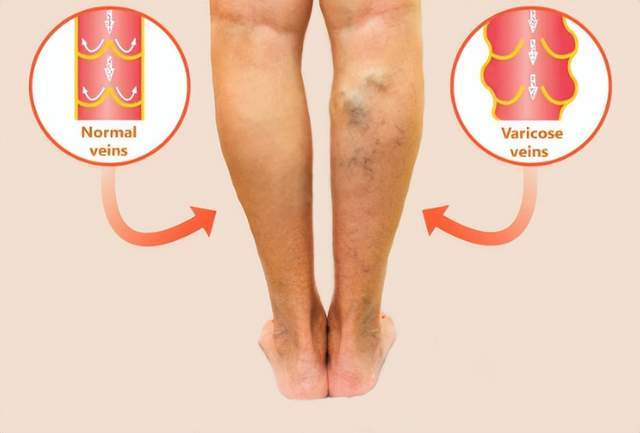

静脉曲张的形成与“静脉回流障碍”密切相关,以下人群风险最高:

1. 久坐/久站族:办公室与工地的“隐形受害者”

数据说话:每天站立或坐着超过8小时的人群,静脉曲张发病率是普通人的3倍!

职场陷阱:教师、护士、程序员、快递员等职业,因长时间姿势固定,静脉压力骤增。

自救指南:每30分钟起身活动5分钟,穿弹力袜,避免交叉腿坐。

2. 育龄女性:激素变化的“甜蜜负担”

真相揭秘:怀孕期间激素水平升高,子宫压迫下腔静脉,导致血液回流受阻。

产后警报:60%的女性在怀孕后首次出现静脉曲张,且复发率高达40%!

关键建议:孕期避免长时间站立,睡觉时抬高双腿,产后及时复查。

3. 超重人群:脂肪的“隐形压迫”

科学解释:体重每增加10公斤,静脉压力上升30%,肥胖者静脉曲张风险是正常人的5倍!

脂肪的代价:不仅压迫血管,还降低血液循环效率,加速瓣膜功能退化。

4. 家族史携带者:遗传“诅咒”还是生活方式?

研究数据:有静脉曲张家族史的人群,患病概率是普通人的2-3倍。

基因+环境:遗传因素决定血管壁强度,但不良习惯(如久坐)会加速病程。

5. 40岁以上人群:岁月的“自然损耗”

年龄真相:血管弹性随年龄下降,瓣膜功能减弱,静脉曲张发病率随年龄增长呈指数上升。

中老年风险:60岁以上人群,静脉曲张合并血栓的风险高达15%!

静脉曲张的“防御战”:从预防到治疗全攻略

1. 一级预防:切断病因,从源头控制

动起来:每天进行30分钟有氧运动(如快走、游泳),促进血液循环。

穿弹力袜:高危人群选择医用弹力袜(需医生指导),压力等级从15-30mmHg不等。

调整生活习惯:

避免长时间站立或久坐;

睡觉时抬高双腿15-30厘米;

控制体重,BMI控制在24以下。

2. 二级预防:早筛早治,逆转病程

超声检查:这是诊断静脉曲张的“金标准”,可评估静脉瓣功能及血流情况。

适用人群:

有家族史或职业暴露者;

出现腿部肿胀、沉重感者;

怀孕女性产后复查。

3. 三级治疗:科学干预,告别“蚯蚓腿”

保守治疗:适用于轻度患者,包括药物(如迈之灵)、弹力袜及生活方式调整。

微创治疗:

激光闭合术:通过热能闭合曲张静脉,恢复快、疤痕小;

射频消融术:利用高频电磁波破坏血管壁,成功率高达95%;

硬化剂注射:适合小范围曲张,注射后血管逐渐闭合。

手术治疗:传统剥脱术因创伤大已较少使用,仅针对复杂病例。

静脉曲张的“自救秘籍”:日常5个动作拯救双腿

1. 踮脚尖:每天踮脚100次,刺激小腿肌肉泵血。

2. 腿部按摩:从脚踝向大腿方向推按,促进静脉回流。

3. V型抬腿:平躺时双腿抬起呈V字形,保持30秒,重复10次。

4. 泡脚疗法:40℃温水泡脚15分钟,改善末梢循环。

5. 穿“抗静脉”鞋:后跟高度1.5-2cm的平底鞋,减少腿部压力。

静脉曲张不是"老人病",也不是"美容问题",它是身体发出的血管健康警报。当我们开始重视每一条凸起的静脉,科学管理生活方式,及时寻求医疗帮助,就能让双腿重新焕发活力。记住:最好的护腿时间在10年前,其次是现在。