口腔HPV感染:症状与治疗全解析

口腔尖锐湿疣是一种由人乳头瘤病毒(HPV)感染引起的疾病,虽然常见于生殖器区域,但口腔部位同样可能受到侵袭。这种病症不仅带来生理上的不适,还可能因社会认知不足而引发心理压力。今天,我们将从病因、症状、治疗到日常护理,全面解析这一容易被忽视的健康问题。

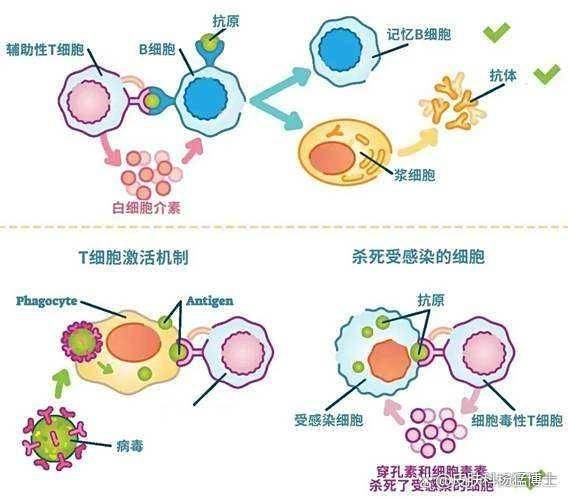

病毒如何攻陷口腔?

口腔尖锐湿疣的传播途径主要是直接接触感染,例如口交行为。值得注意的是,即使感染者处于潜伏期,表面无症状,病毒仍可能通过黏膜微小破损进入口腔。HPV病毒偏爱温暖潮湿的环境,口腔内的软组织恰好为其提供了理想的繁殖温床。当人体免疫力下降时,这些潜伏的病毒便会趁机作乱,形成肉眼可见的疣体。

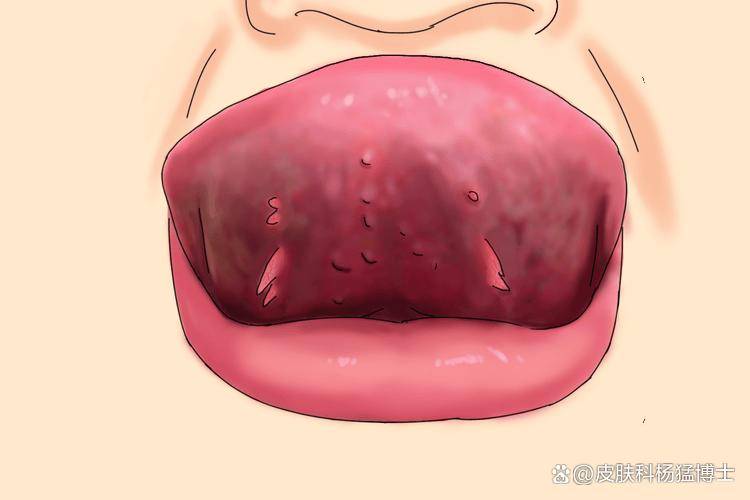

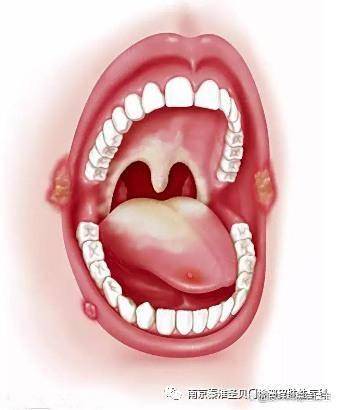

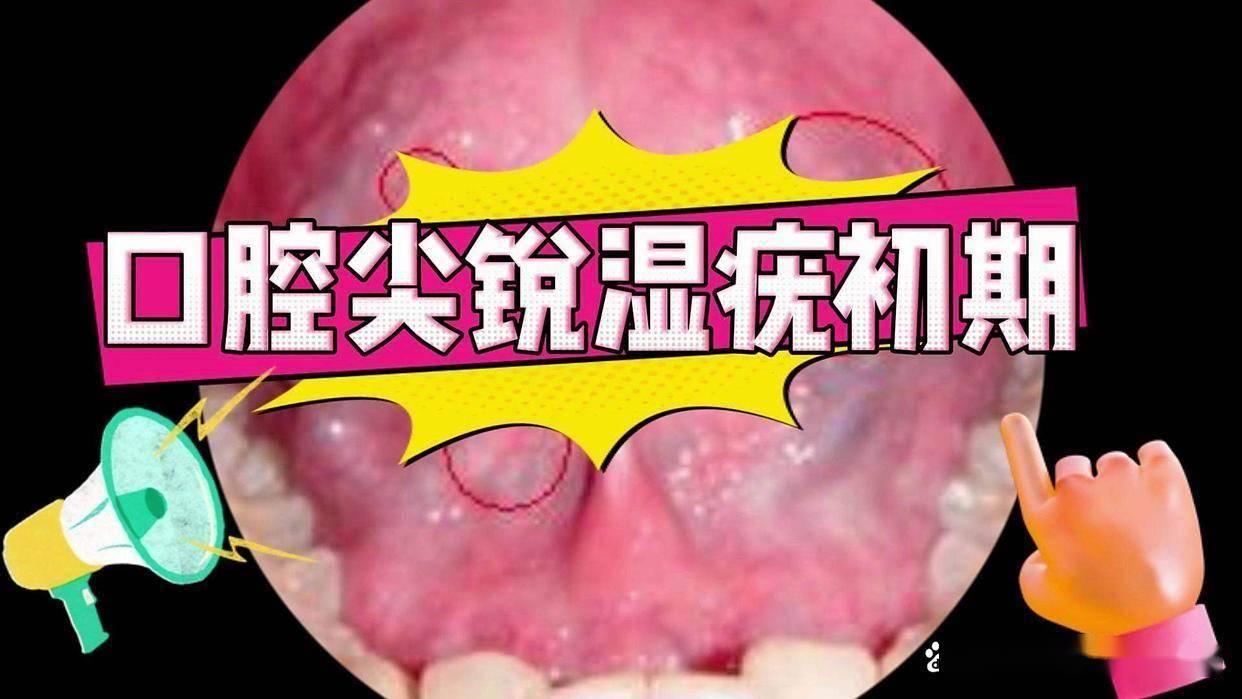

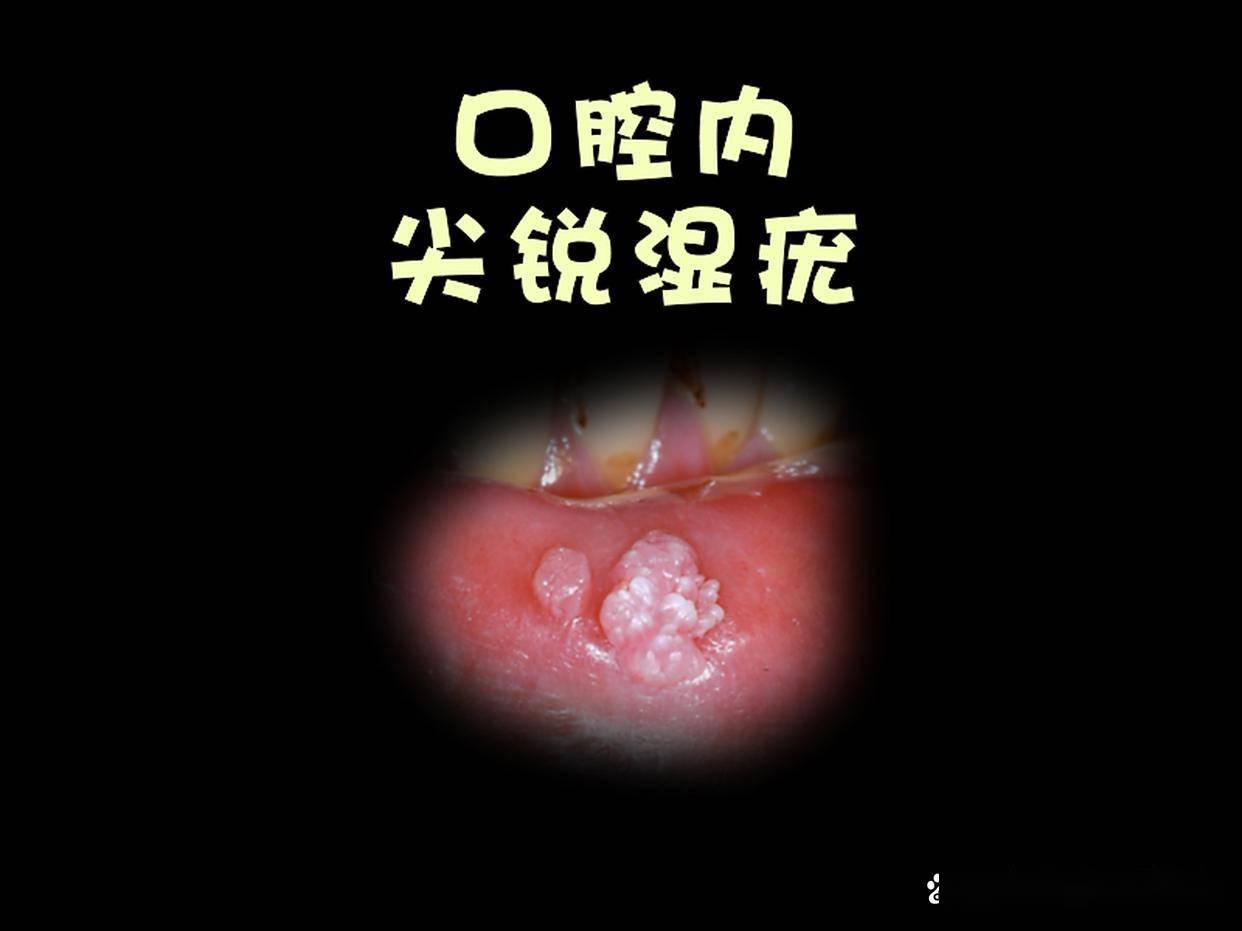

症状:不只是“长疙瘩”那么简单

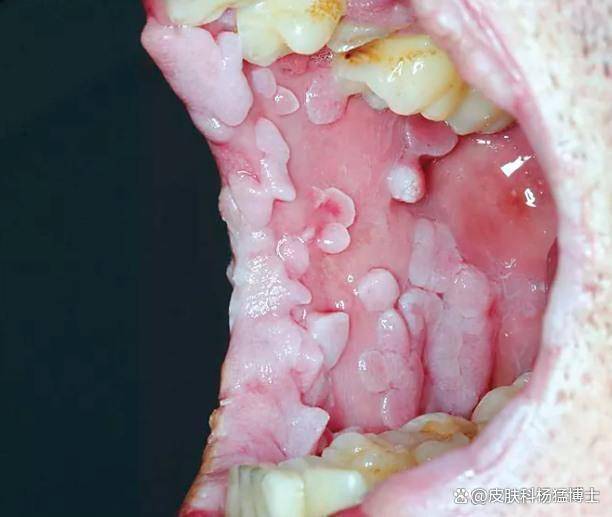

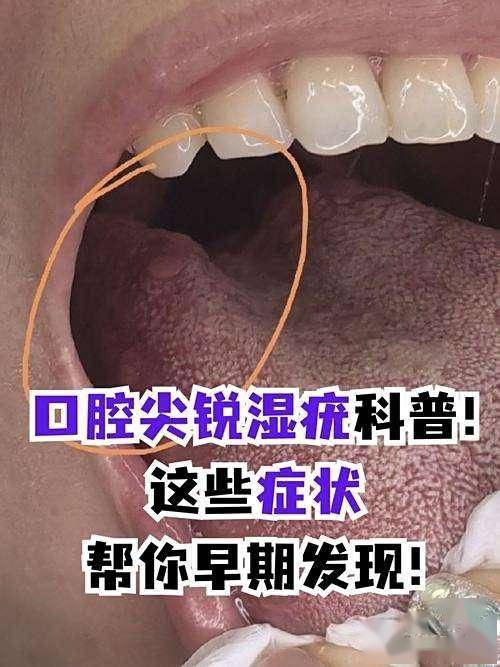

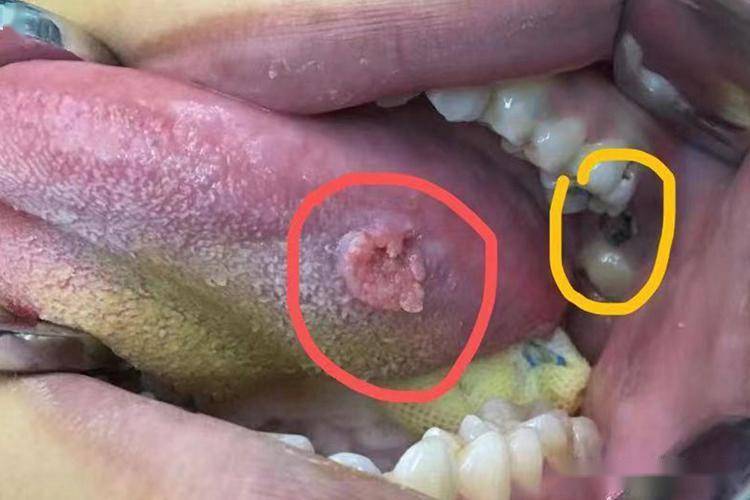

初期患者可能仅感觉口腔内有微小突起,但随着病情发展,疣体会逐渐增大,呈现菜花状或乳头状。这些增生组织可能伴随灼热感或异物感,尤其在进食辛辣食物时症状加剧。更需警惕的是,情绪状态会直接影响症状表现——长期焦虑或压力可能通过内分泌失调加速疣体生长,就像给野草施了肥料般促使病灶扩散。部分患者还会出现疼痛敏感度上升的现象,原本轻微的刺激可能被放大成持续不适。

现代医学的“武器库”

面对口腔尖锐湿疣,临床上有多种精准打击方案:

冷冻疗法如同“定点冰封”,通过零下196℃的液氮瞬间冻结疣体,使其细胞结构崩解。这种方法特别适合表浅的小型疣体,治疗后黏膜愈合较快。

激光手术则像“高能雕刻刀”,二氧化碳激光能精确气化病变组织,同时凝固周围血管减少出血。术后通常需配合免疫调节药物(如胸腺肽)防止复发。

对于广泛分布的病灶, 电灼治疗通过高频电流产生热能,类似“微观电焊”般逐层清除异常组织。联合抗病毒药物(如阿昔洛韦)可显著降低病毒载量。

治疗后的隐形战场

约30%患者会在半年内面临复发问题,这并非治疗失败,而是潜伏病毒再次活跃。此时 免疫调节成为关键防线,匹多莫德等药物能像“免疫系统教练”般提升淋巴细胞战斗力。同时,保持口腔环境平衡至关重要——使用含抗菌成分的漱口水时要注意浓度,过度杀菌反而可能破坏黏膜屏障,就像过度除草会破坏土壤生态。

日常防护的黄金法则

预防传播需切断感染链:避免口交、不共用口腔护理工具。在饮食方面,每日摄入300g以上深色蔬菜(如菠菜、西兰花),其中的维生素A/C就像给免疫细胞“充电宝”,能增强黏膜防御能力。值得强调的是,口腔溃疡期间要暂停接吻行为,此时黏膜防御力如同“城门洞开”,极易被病毒突破。

心理免疫力的双向调节

临床观察发现,乐观患者的疣体清除速度平均比抑郁患者快1.5周。这提示我们:大脑释放的内啡肽不仅能改善疼痛耐受度,还可以激活自然杀伤细胞的活性。建议患者每天进行30分钟正念冥想,这种“心理漱口水”可降低压力激素水平,打破“焦虑-免疫下降-病情加重”的恶性循环。

从诊断到康复,口腔尖锐湿疣的防治需要医患共同构建三维防线:物理清除病毒病灶、化学抑制病毒复制、心理维持免疫稳态。记住,及时规范的诊疗可使治愈率达到85%以上,而拖延治疗可能导致疣体癌变风险上升。

如果您发现口腔异常增生持续两周未消,请立即前往口腔黏膜科进行HPV检测——早期干预永远是性价比最高的健康投资。即便治愈后也不可松懈,定期复查能及早捕捉病毒“死灰复燃”的信号。伴侣同步筛查同样重要,避免交叉感染形成治疗闭环。