原创 中央军委领导搭起一块不大的油布,同大家一起露营

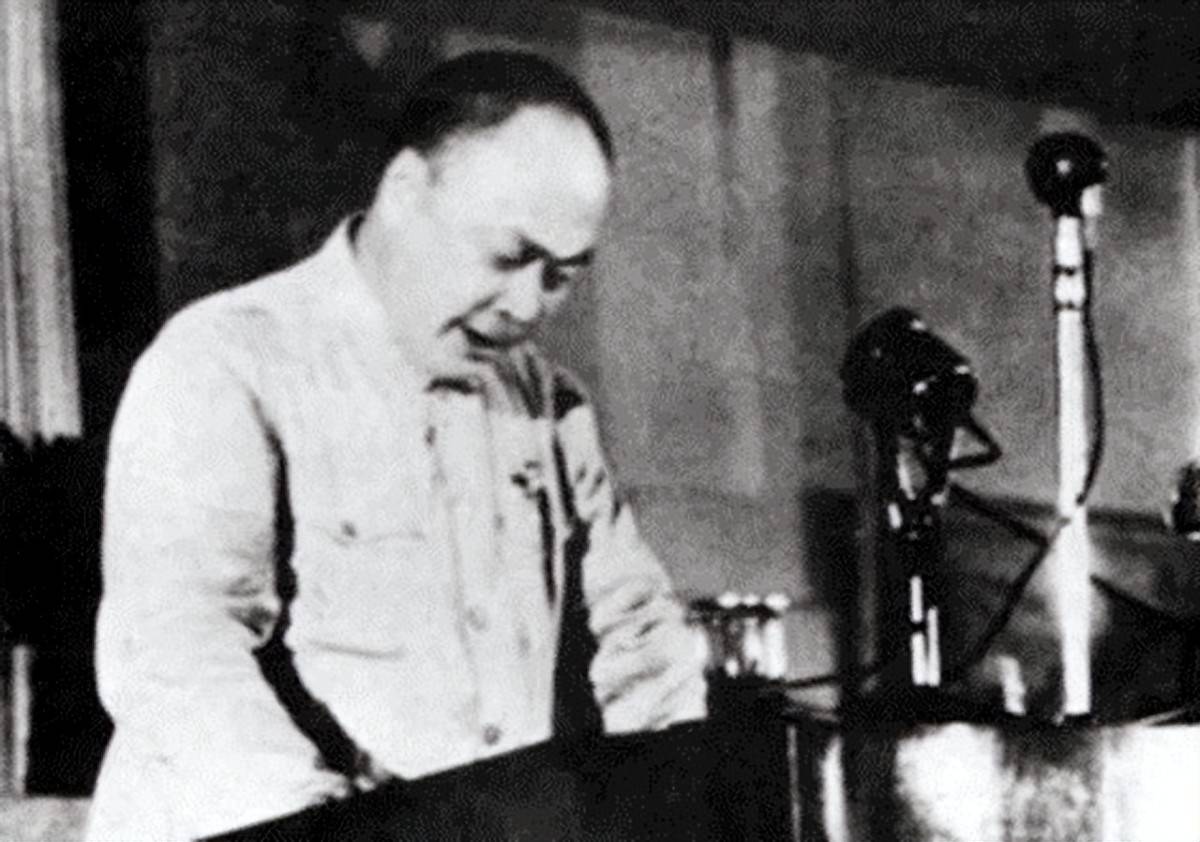

铁血丹心:开国元帅陈毅的传奇人生

每当看到国旗上那抹鲜艳的红色,总会让人想起那些为革命事业抛头颅、洒热血的英雄们。在众多革命先烈中,陈毅元帅以其独特的个人魅力和坚定的革命信念,谱写了一曲荡气回肠的人生乐章。

从书香门第到革命之路

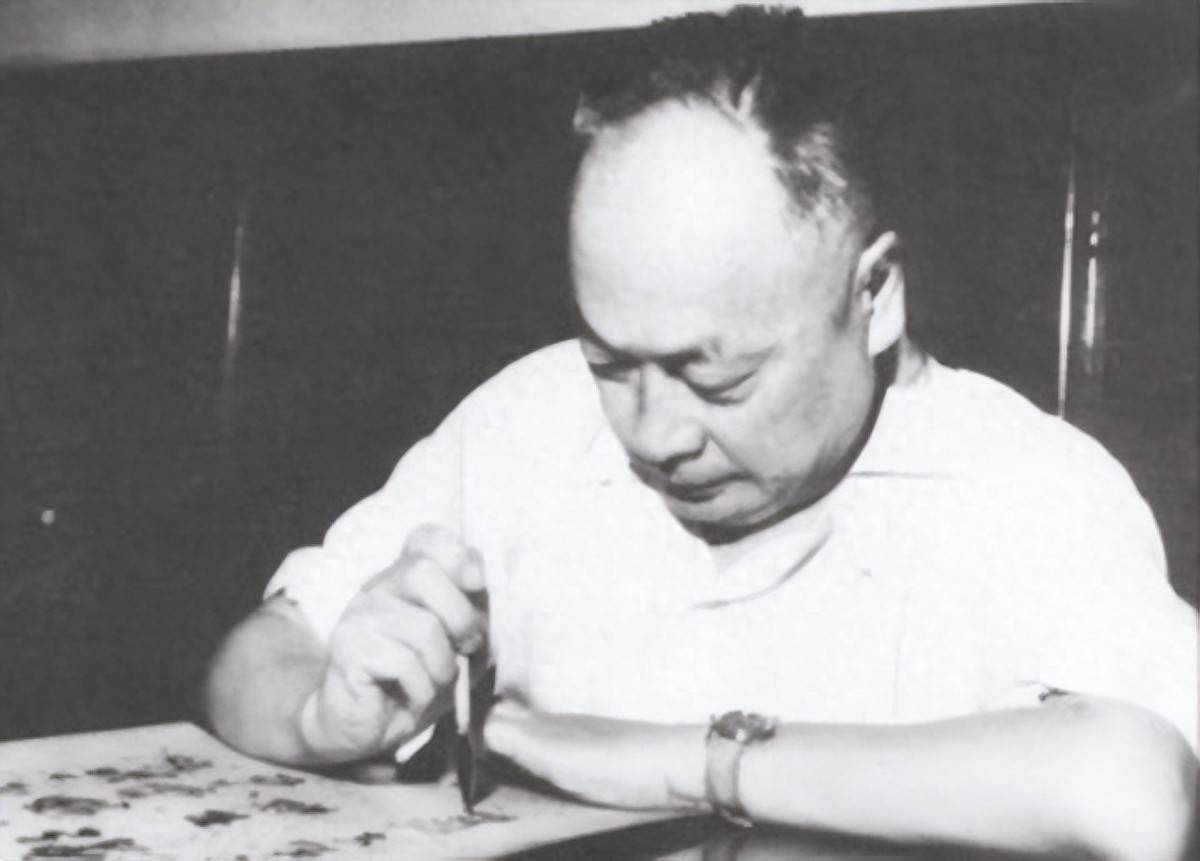

1901年8月26日,陈毅出生于四川乐至县复兴场的一个书香门第。他的父亲陈昌礼是当地有名的文人,不仅精通琴棋书画,更写得一手好字。在父亲的影响下,年幼的陈毅便展现出过人的聪慧,五岁启蒙,七岁就能背诵《三字经》《千字文》。1910年,九岁的陈毅随父亲迁居成都,在那里亲眼目睹了清政府的腐败无能,革命的种子悄然在他心中生根发芽。

1916年,陈毅考入成都甲种工业学校。此时家道中落,他不得不开始思考自己的未来。起初他想投笔从戎,但看到军阀混战给百姓带来的苦难后,这个念头很快被打消。1919年,一个偶然的机会让他得知赴法勤工俭学的消息,这成为他人生的重大转折点。

法兰西岁月与思想蜕变

在法国的日子并不轻松。作为华工,陈毅饱受歧视和压迫,但正是这段经历让他接触到了马克思主义。1921年,他因组织留法学生爱国运动被遣返回国。回国后,他于1922年加入中国社会主义青年团,次年进入北京中法大学学习期间正式加入中国共产党,在李大钊指导下投身革命事业。

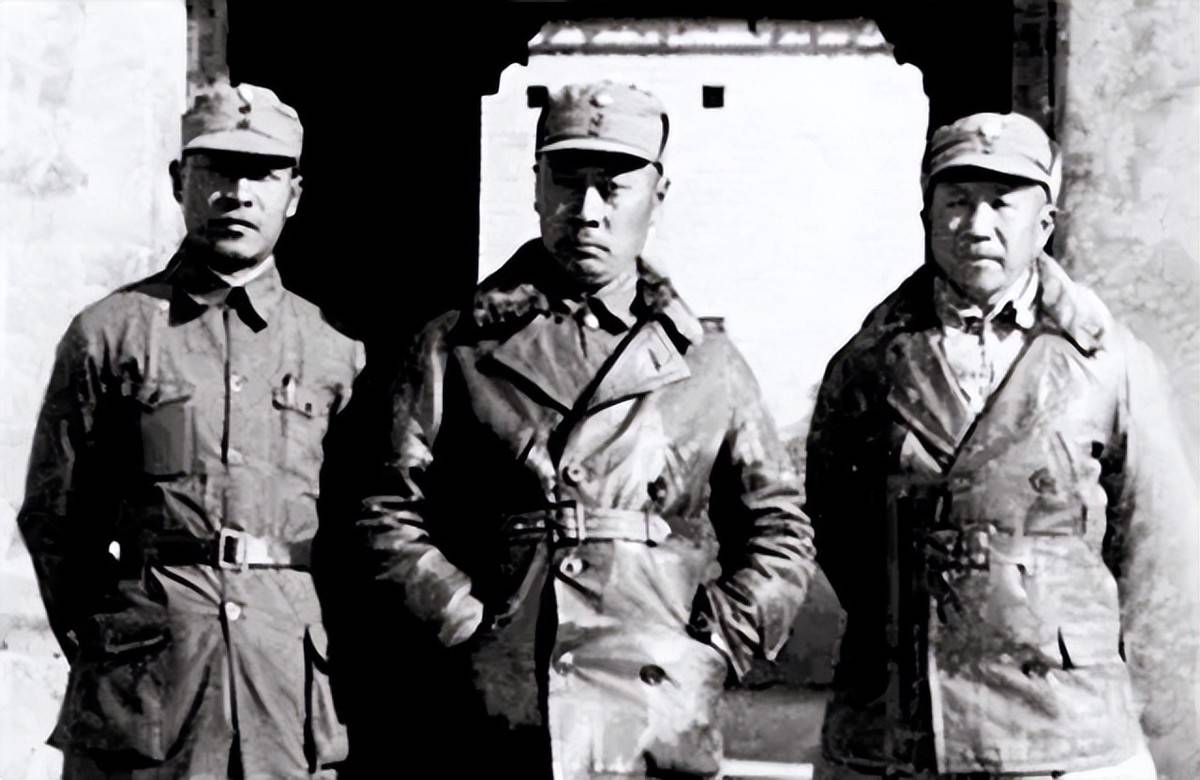

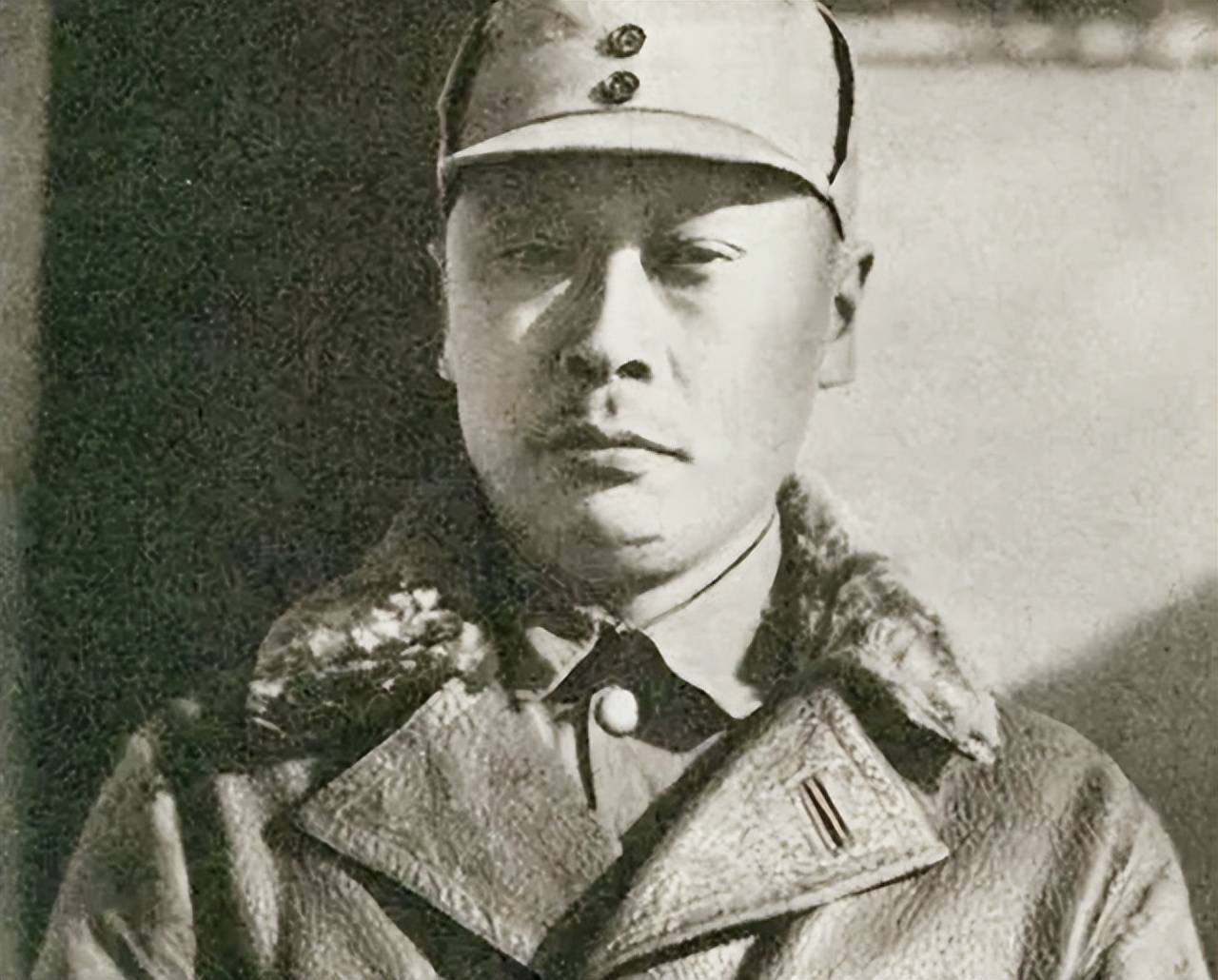

军旅生涯与革命情谊

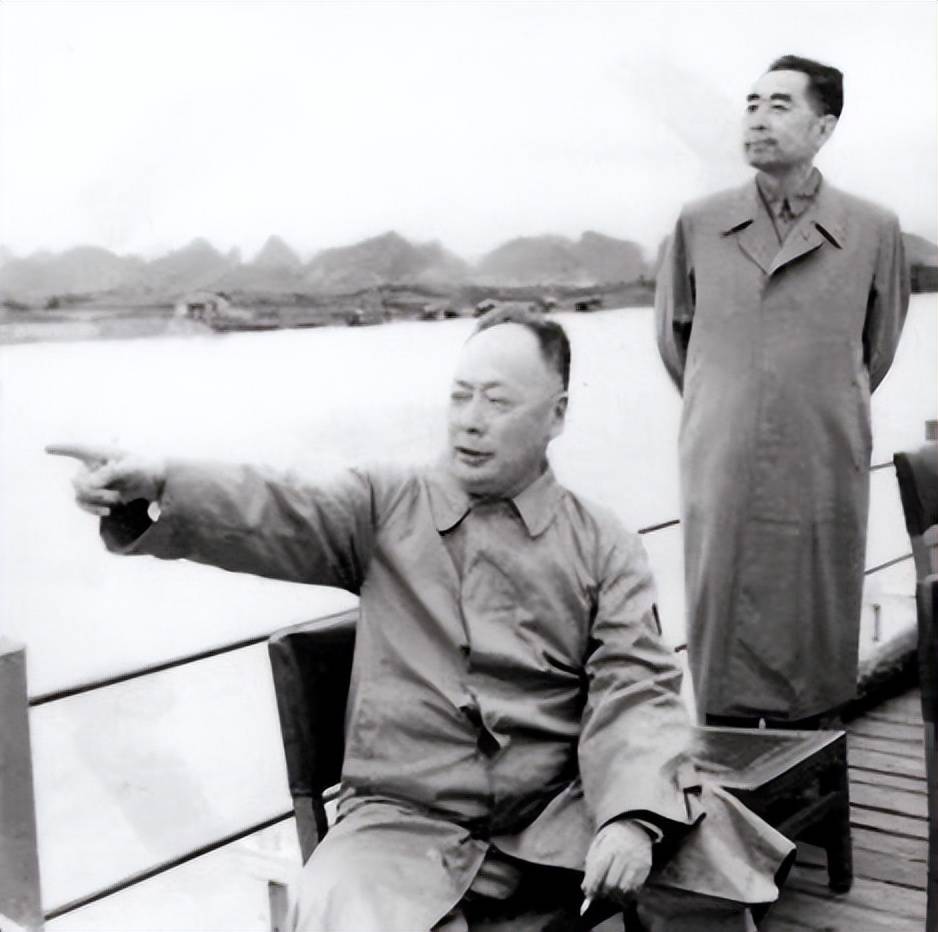

陈毅的军事才能在与粟裕的合作中得到了充分展现。这对黄金搭档率领的华东野战军以出色的协同作战能力闻名。陈毅擅长统筹全局,粟裕精于战术指挥,二人配合天衣无缝。1948年中央拟调陈毅离开时,粟裕甚至不惜抗命挽留,足见二人情谊之深。

上海战役与铁的纪律

1949年5月的上海战役是陈毅军事生涯的巅峰之作。战前他立下三不军规:不入民宅、不扰市民、不拿群众一针一线。胜利后,数十万解放军官兵露宿街头,秋毫无犯。一位老兵看守着堆满鞋子的仓库,自己却穿着破旧的草鞋;炊事员在郊外做好饭后,要步行数里才能送到战士手中。这些细节深深打动了上海市民,也赢得了毛泽东四个很好的高度评价。

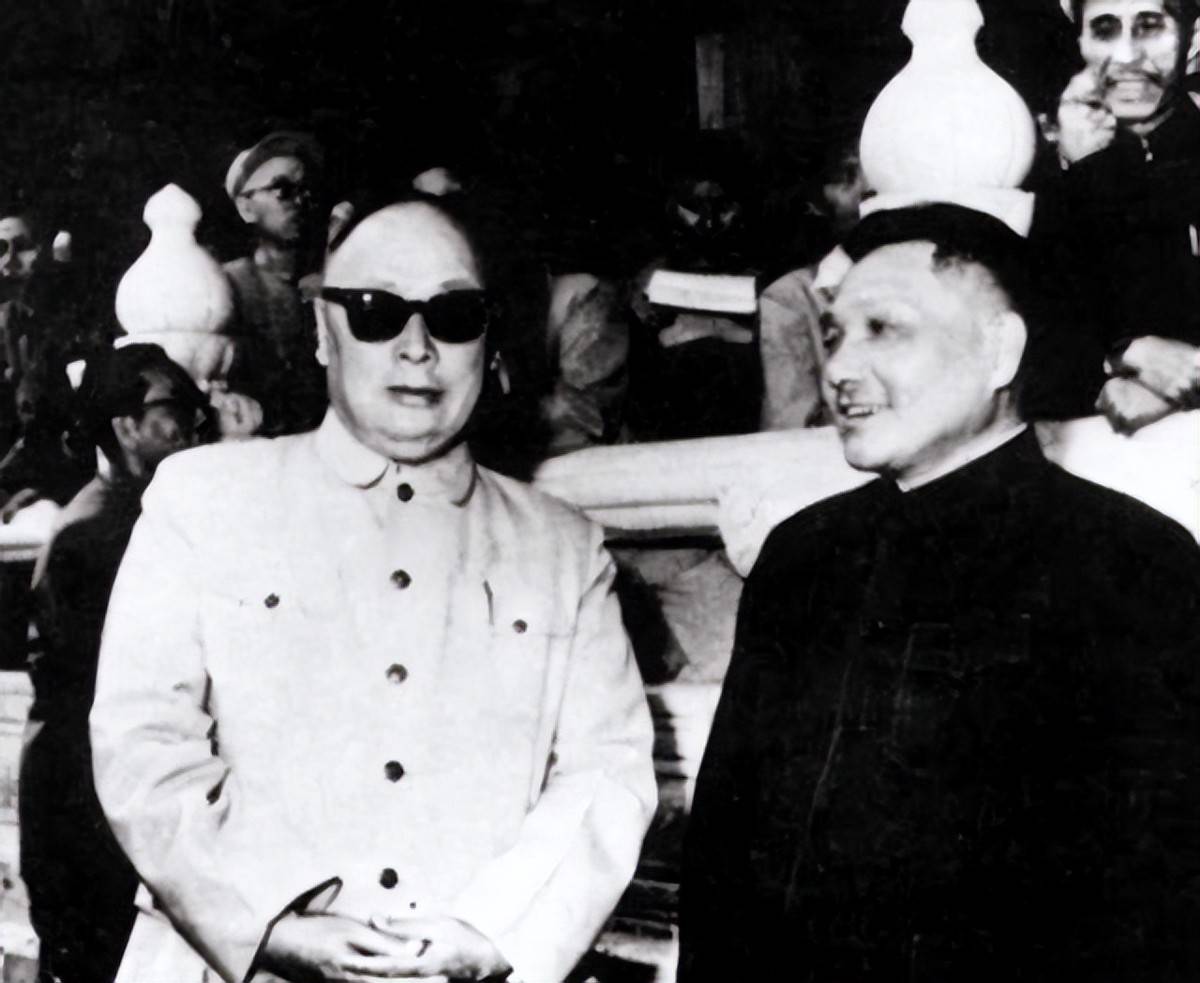

外交舞台上的诗人元帅

1954年出任外交部长后,陈毅以独特的个人风格活跃在国际舞台。面对外国记者用什么武器击落U-2侦察机的刁难,他幽默回应:是用竹竿捅下来的。他还开创围棋外交,通过围棋交流推动中日关系正常化。即便在病重期间,他仍坚持工作,直到生命最后一刻。

严于律己的家风传承

陈毅对家人要求极为严格。1950年,他拒绝为妹妹上大学打招呼,坚持让她凭实力考取卫校;面对大哥和外甥的工作请求,他建议他们回四川参加西南建设;甚至对从小照顾自己的幺叔,他也婉拒了为其解决城镇户口的请求。他常对子女说:不要当纨绔子弟,这种清廉自持的家风至今仍为世人称道。

1972年1月6日,这位集革命家、军事家、外交家、诗人于一身的伟人永远闭上了眼睛。毛泽东亲自出席追悼会,周恩来在悼词中给予他高度评价。陈毅元帅用一生诠释了什么是真正的共产党人,他的精神如同他挚爱的诗词一样,永远激励着后人。