中国远古时期的音乐治疗

文/张勇

一、巫音祝由:苗父的声疗实践

《说苑》中苗父以莞为席、刍为狗的记载,揭示了远古音乐治疗的仪式性特征。这位生活在5000年前的医师,通过歌唱与祝咒结合的方式,创造性地将声音转化为治疗工具。这种原始声疗与萨满文化中的歌疗存在跨文明相似性,但中国早期更强调天人合一的自然观,而非超自然崇拜。其十言治病的核心在于:(1)声波共振:特定频率的吟唱可能通过振动调节患者生理节律;(2)心理暗示:北面而祝的仪式感构建了神圣治疗场域;(3)集体疗愈:扶舆而来者共处声场,形成群体心理支持。

二、五弦瑟:朱襄氏的气候调节术

《吕氏春秋》记载的朱襄氏用五弦瑟以来阴气,展现了音乐与自然能量的互动。在气候异常导致万物散解的时代,其具体现在在于:(1)音律对应:五弦可能对应五行,通过宫、商、角、徵、羽五音体系调节阴阳平衡;(2)声景疗法:瑟声模拟自然韵律(如风啸、雨滴),重建心理-环境和谐;(3)预防医学:以乐定群生的记载暗示音乐用于群体健康维护,而非仅治疗个体。

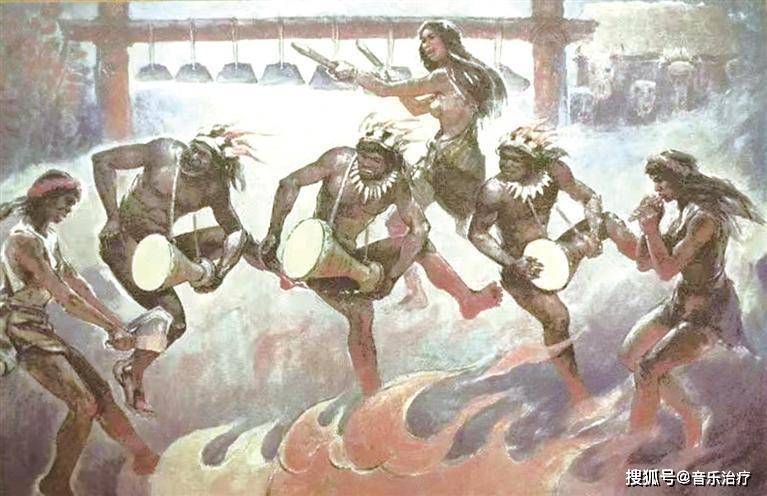

三、陶唐氏之舞:洪水时期的运动处方

尧帝时期的筋骨瑟缩病症舞动调理,与《黄帝内经》导引按跷的记载形成互证,构成中医运动疗法的雏形。这种舞-医同源现象,催生了我国最早的舞蹈治疗。具体体现:(1)生理机制:舞动通过拉伸肌肉、促进血液循环缓解淤滞;(2)社会功能:集体舞蹈在治水过程中强化协作,降低心理压力;(3)文化编码:引导宣泄之舞可能包含模仿治水动作的叙事性肢体语言。

四、远古音乐治疗的现代启示

远古音乐治疗以“声-舞-药”三位一体的整体医学观,为现代心身医学提供了文化根脉。其振动频率疗法与五弦瑟调节阴阳的理论呼应,揭示了跨文明医疗智慧的共通性。而萨满歌疗等活态遗存,则成为集体记忆的声疗密码。这些文明源头的智慧,既为整合医学创新注入灵感,也为非遗保护提供了实践范式,彰显了传统文化与现代科学的深度对话。具体体现在于:(1)整体医学观:声-舞-药三位一体的治疗模式,符合当代心身医学理念;(2)文化基因传承:现代音乐治疗中的振动频率疗法,与五弦瑟调节阴阳存在理论呼应;(3)非遗保护价值:萨满歌等活态遗存,仍保留着远古声疗的集体记忆。这些来自文明源头的音乐医疗智慧,为现代整合音乐医学提供了文化根脉与创新灵感。