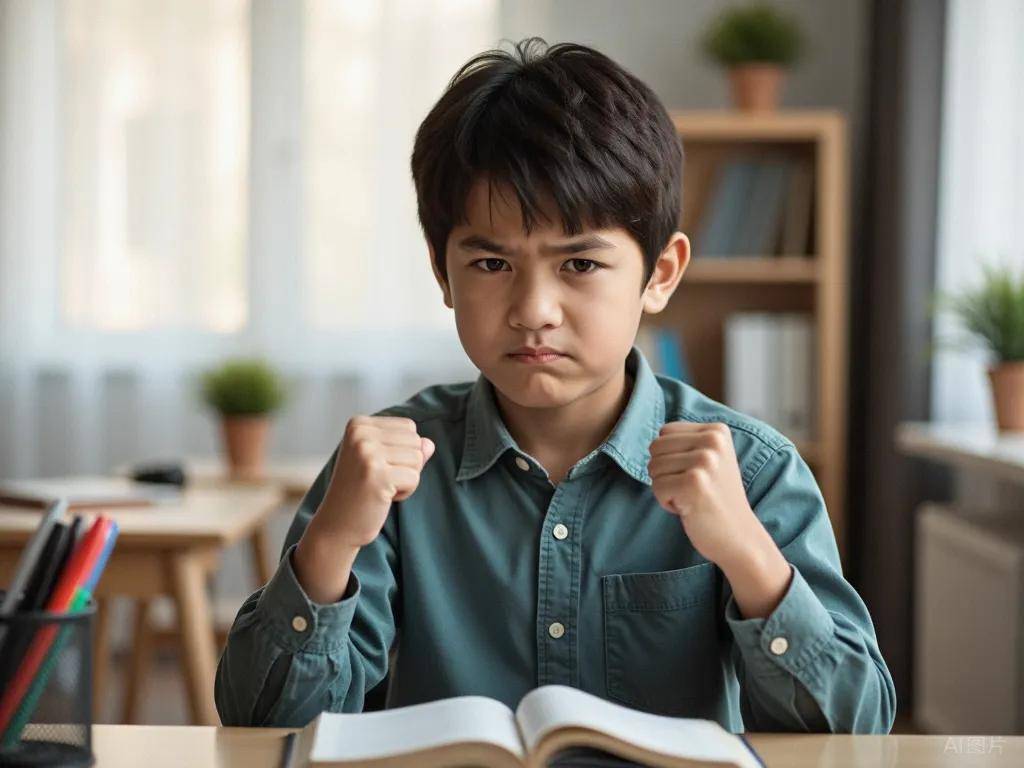

厌学的孩子顶嘴,反而是好事?真相是:当他不说话时,才最危险

夜深了,窗外只剩零星灯火,而许多家庭的书房或卧室里,却正上演着一场无声的战争。

一位母亲站在紧闭的房门外,手里端着早已凉透的牛奶,犹豫着是否要再次敲门。

房间里,她的儿子已经一个月没有踏进校门了。

每当她想靠近,回应她的只有激烈的顶撞,或是更长久的沉默。

这样的场景,如今正发生在无数家庭中。

父母们困惑而疲惫:那个曾经乖巧的孩子去哪儿了?为什么我们的关心,换来的却是对抗或冰冷的隔阂?

一、孩子顶嘴,说明他还愿意沟通

许多家长将孩子的顶嘴视为叛逆的顶峰,是家庭教育失败的证明。

然而,如果我们愿意放下焦虑,仔细聆听那些带着情绪的反驳,会发现那并非战争的号角,而是孩子内心仍在挣扎的证明。

1. 顶嘴,是自我价值的最后捍卫

当一个孩子在学习中反复受挫:可能是成绩的下滑,可能是老师的否定,也可能是自我期望的崩塌,他们内心其实比任何人都要在意。

当父母指责“你根本就不努力”时,孩子激烈的反驳“我不是不想学好,我是学不进去”背后,是在捍卫最后一点自尊。

他们还在意父母的看法,还在试图证明“我不是你们想的那样糟糕”。

这种看似不敬的对抗,恰恰说明他们尚未完全放弃自己。

2. 顶嘴,是信任的另类表达

令人意外的是,孩子往往只会在最亲近的人面前表现出激烈的情绪。

那些“别管我”的怒吼背后,隐藏的是“请理解我”的渴望。

当孩子带着怒气说“你们只知道让我上学,根本不知道我在学校有多难受”时,他们其实是在尝试表达自己无法应对的困难

——可能是学业跟不上的无力感,可能是人际关系的压力,也可能是无法言说的焦虑。

心理学研究发现,青少年在面对压力时,会本能地向最信任的人宣泄情绪。

这种宣泄看似伤害关系,实则是潜意识里相信“无论我怎么糟糕,你都不会离开”。

如果连这种带着情绪的沟通都消失了,那才意味着关系的真正断裂。

3. 顶嘴,是改变的可能

争吵虽然令人不适,但至少意味着沟通的渠道尚未完全关闭。

在那些情绪化的表达中,孩子实际上在提供理解的线索:他们对什么感到痛苦?他们在哪些方面需要帮助?他们渴望被怎样对待?这些信息,恰恰是解决问题的起点。

二、沉默是关系冻结的危险征兆

如果说顶嘴是关系的“黄灯警告”,那么沉默就是刺眼的“红灯警报”。

当孩子对父母的一切言行不再有任何反应时,往往意味着更深层次的问题已经发生。

1. 自我放弃的开始

从顶嘴到沉默的转变,通常是孩子内心挣扎结束的标志。

他们不再试图让父母理解自己,因为已经认定“说什么都没用了”。

这种状态下的孩子,不仅对外界的批评无动于衷,甚至对自己的人生前景也漠不关心。

学习障碍研究专家发现,这种“情感麻木”是长期无助感积累的结果

——孩子经历过太多次“努力却失败”、“表达却被否定”的循环,最终选择了彻底放弃。

2. 逃避机制的固化

沉默不仅是沟通的中断,更是一种全面的心理防御机制。

孩子通过筑起情感的高墙,将一切可能带来压力的因素隔绝在外

——不仅是学习压力,还包括正常的人际交往、责任担当,乃至自我成长的需求。

这种模式一旦固定,就会从暂时的厌学发展成长期的社会功能退缩。

3. 情感连接的断裂

最令人担忧的是,沉默意味着亲子之间情感流动的停止。

孩子不再分享喜怒哀乐,也对父母的情感状态无动于衷。

这种“情感隔离”会延续到他们成年后的各种关系中,形成回避型的情感处理模式。

许多在婚姻中习惯冷战的人,追溯其成长经历,往往都有过长期“沉默对抗”的阶段。

4. 被动的攻击

在某些情况下,沉默并非妥协,而是一种更为深刻的对抗。

孩子通过“不合作”来展现自己的力量,用无声来回应父母的控制。

这种看似被动的姿态,实则蕴含着巨大的破坏性能量

——它让父母的焦虑无处安放,让家庭氛围持续紧张,最终可能导致整个家庭系统的崩溃。

三、重建对话,从对抗到理解的四个台阶

要打破从顶嘴到沉默的恶性循环,关键在于重建亲子之间的情感连接。

这不需要高深的理论技巧,而是需要日常生活中的耐心实践。

第一步:在情绪风暴中保持镇定

当孩子顶嘴时,最无效的做法就是被情绪牵着走,陷入权力斗争。

此时,父母需要成为情绪稳定的成年人。

可以尝试“暂停法则”,感到怒火上升时,明确告诉孩子:“我们需要冷静一下,十分钟后再谈。”然后离开现场,深呼吸,让自己从“战斗模式”切换到“理解模式”。

回来后,用“共情式开场”代替指责:“我看得出来你现在很烦躁,是不是有什么事情让你特别难受?”

这样的表达方式,让孩子感受到被理解,而非被评判。

第二步:用陪伴代替催促

对于已经陷入沉默的孩子,持续的追问和道理灌输只会加深他们的防御。

此时,“无压力陪伴”成为重建信任的最佳途径。

可以陪孩子做一些他们喜欢的事情——看一部电影、拼一个模型,甚至只是安静地在同一个空间各自看书。关键是要彻底避开学习、成绩等敏感话题,单纯地传递“我在你身边”的信号。

这种陪伴的频率比时长更重要。每天十五分钟高质量的共处,远胜于两小时心不在焉的看守。

第三步:真诚的脆弱胜过完美的强势

许多父母困守于“权威”的角色,不敢在孩子面前展现任何不确定性。

事实上,适度的“示弱”能够极大地拉近亲子距离。

可以尝试这样的表达:“妈妈最近也很迷茫,不知道怎样才能真正帮到你。如果我之前的话伤害了你,我很抱歉。”

这种真诚的沟通能够打破孩子的预设,让他们意识到父母不是站在对立面的管理者,而是可以共同面对困难的伙伴。

第四步:用微小的成功重建信心

厌学的孩子往往陷入“失败者自我认知”的泥沼。

帮助他们摆脱这种认知,需要创造大量的“微小成功经验”。

不要要求“今天学习一小时”,而是“我们一起解一道题”;不要强求“明天就去上学”,而是“我们走到校门口看看”。

每一个小目标的达成,都要给予具体的肯定:“你今天能够坚持看完这一页书,说明你很有韧性。”

这种积极反馈会逐渐修复孩子受损的自我评价,重新点燃尝试的勇气。

写在最后

家庭教育从来不是一场需要决出胜负的战争,而是一段共同成长的旅程。

那个会顶嘴的孩子,其实还在渴望你的理解;

那个沉默的孩子,仍在内心深处期待你的靠近。

真正的教养智慧,不在于杜绝冲突,而在于当冲突发生时,我们依然能够保持沟通的诚意和能力。

顶嘴是孩子用刺耳的方式发出的求救信号,沉默则是更加绝望的呼喊。

如果我们能听懂这些信号背后的含义,就能够将每一次危机转化为重建信任的契机。

每个厌学孩子的背后,都藏着未被理解的痛苦和未被满足的需求。当我们放下“纠正者”的姿态,真正以陪伴者的身份走近他们时,才会发现:

那些最让人困扰的行为下面,往往是最深的渴望——渴望被爱本来的样子,渴望在失败时依然有价值,渴望无论多么糟糕都还有一个安全的归宿。

教育的本质,或许从来不是塑造一个完美的孩子,而是守护一个孩子成为他自己的勇气。

在这条并不容易的路上,愿我们都能学会在对抗中听见求助,在沉默中看见需要,在每一个艰难时刻,选择理解而非评判,选择连接而非控制。

如果您孩子进入青春期,出现厌学、叛逆、沉迷手机、不想去学校、甚至抑郁休学等问题;如果您觉得生活不开心都可以找我聊聊,我跟您一起分析问题,给您一些有效的建议,尽我所能帮助您!

别怕心事重重,百恩陪你慢慢走。