【中医妇科·节气养生】寒露至,寒气生!中医教女性这样养,秋冬少生病、气色更透亮

中医四小龍系列之一

妇科龍

中医妇科·节气养生之寒露

寒露至,寒气生!

中医教女性这样养,

秋冬少生病、气色更透亮

“袅袅凉风动,凄凄寒露零”,当清晨的露水凝结成霜,沾在窗台的绿植上,我们就知道——一年中最“寒”的节气,真的要来了。

进入寒露,天地阳气渐收、寒气日重,女性本就属“阴”,更容易被湿寒找上门——晨起手脚发凉、小腹隐隐作痛、连皮肤都跟着变干变燥,其实都是身体在提醒你:该跟着节气调养生息了。

从中医角度看,寒露养生的核心是“养阴防燥、温补散寒”。

先护好三个

“怕寒”的关键部位

首先是脚部,“寒从脚下起”,睡前用艾叶或生姜煮水泡脚15分钟,能温通经络、驱散下肢寒气,泡到脚背微微发热就好,别贪多出汗;

其次是腰腹,很多女性秋冬容易痛经加重,就是腰腹受凉导致气血瘀滞,穿件贴身的薄棉马甲,或用暖宝温敷丹田穴(肚脐下两指的位置),能护住下焦阳气;

最后是脾胃,寒露后空气干燥,吃多了梨、柚子等凉性水果容易伤脾胃,不妨煮碗“山药百合小米粥”,山药健脾、百合润燥,温温的一碗喝下去,胃里舒服,气色也能跟着亮起来。

饮食跟着“少辛增酸”走

吃对食物养出好状态

“少辛”就是少吃辛辣发散的食物,比如辣椒、生姜等。因为辛辣的食物容易让身体的阳气“往外散”,而寒露需要的是“养藏”,把阳气收回来,留着冬天用。要是这时候还天天吃火锅、喝辣汤,阳气散得多了,身体就更容易被寒气侵袭。

“增酸”则是多吃点酸味或滋润的食物,比如葡萄、山楂、银耳、百合、莲子这些。酸味食物能“收敛肺气”,帮身体把秋天容易散掉的津液收住,缓解口干、皮肤干的问题;而滋润的食物能直接给身体补“阴液”,让皮肤水润、身体不燥。

别只顾着“藏”,

“静养”才是寒露的正确打开方式

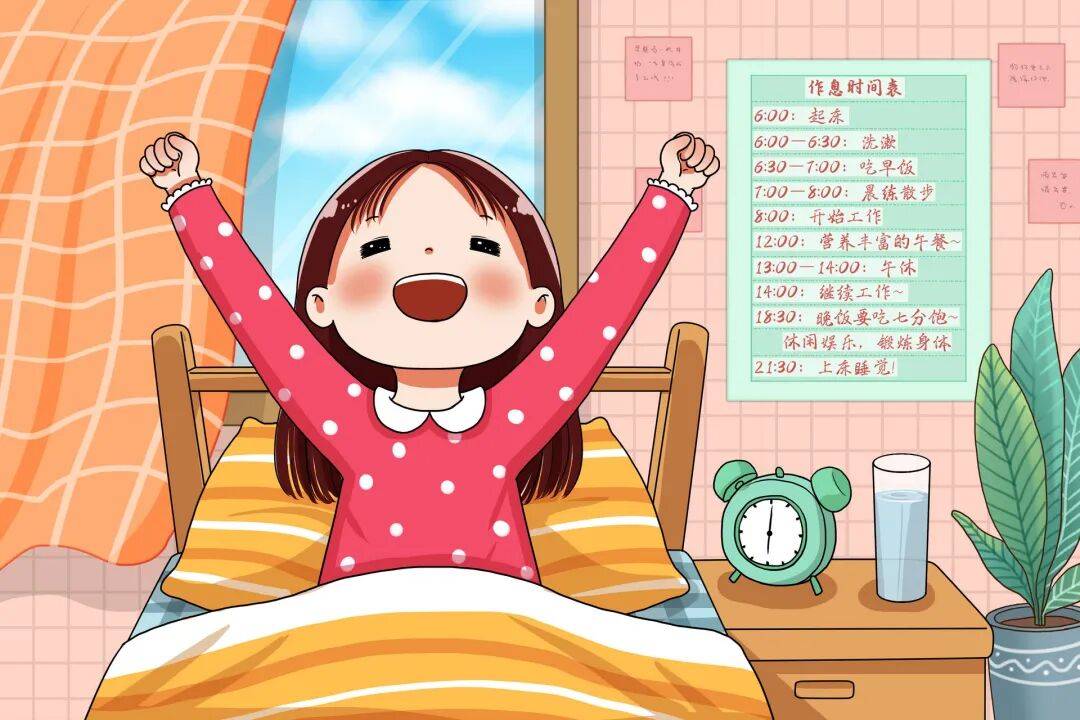

中医说的“养藏”,是“静养”,不是“不动”。中医认为“秋三月,早卧早起”,这个时节别再熬夜刷手机,晚上10点半前入睡,让肝脏得到充分休养;早上6-7点起床,呼吸新鲜空气,能让身体的阳气跟着太阳一起升起来,一整天都有精神;

其次是动得“温和”。寒露不适合做剧烈运动,容易导致出汗过多、耗伤津液。

更推荐“温和的运动”,比如太阳好的时候,去散散步,走20-30分钟,速度不用快,慢慢走,感受脚下的力量,既能活动筋骨,又能借助自然阳气滋养身体;或者在家练10分钟八段锦,既能促进气血循环,又不会让身体太累。

温馨提示

寒露过后,把这些中医养生小习惯融入日常,少一点贪凉,多一份温暖,让身体跟着节气慢慢“收”,才能在秋冬积攒足够的能量,到了春天依旧容光焕发。

专家简介

张雪莉

主任中医师

中医妇科盆底诊疗康复中心负责人

硕士研究生,毕业于辽宁中医药大学。全国名老中医药专家学术经验继承人。现任辽宁省中医药学会妇科及生殖专业委员会常务委员,辽宁省仲景学说专业委员会常务委员,辽宁省中西医结合学会妇科专业委员会委员,大连市中医药学会仲景学说专业委员会副主任委员兼秘书等等。获欧洲生物反馈协会(BFE)LEVEL I及LEVEL II证书。曾赴大连医科大学附属二院学习、进修产后康复及盆底功能障碍性疾病的诊治,熟练运用盆底表面肌电评估、电刺激、磁刺激、生物反馈技术及中医药疗法综合诊治盆底疾病,如慢性盆腔疼痛、盆腔脏器脱垂、排尿异常、排便障碍、性功能障碍,产后康复及术后康复等;妇科方面:擅长各种月经失调病、不孕症、试管前后调理(内膜、卵泡)、多囊卵巢综合征(主持课题)、妇科血证、痛经(子宫内膜异位症、巧囊、子宫腺肌病)、卵巢早衰、子宫内膜增厚、围绝经期综合征;各种阴道炎、宫颈炎、盆腔炎、外阴白斑、HPV感染;滑胎;产后乳汁不足、身痛等产后病;妇科良性肿瘤、慢性盆腔疼痛等妇科杂病;手术前后调理;阴道镜、宫颈活检、宫颈息肉摘除等妇科手术;女性养生保健指导等等。

供稿:妇科 张雪莉

编辑:刘欣悦

美编:毛志宏