原创 比癌症更可怕!无声杀手25年夺走3900万命,70岁以上死亡率飙70%

一场比癌症更具毁灭性的全球健康危机,正在我们身边悄无声息地蔓延。

它不像突发疫情那样来势汹汹,却以一种更为隐蔽和持久的方式,侵蚀着现代医学的根基。

根据权威医学杂志《柳叶刀》去年九月发布的一项研究,其预测结果令人不寒而栗,从现在开始到2050年, 一种被称为抗菌素耐药性(AMR)的现象,将直接导致3900万人失去生命。

这个数可比不少咱们常听说的癌症(死亡数)都高了,更吓人的是,要是换成70岁以上的老人,因为AMR丢了性命的风险,居然能涨差不多七成,这幅度也太吓人了。

这并非危言耸听,回顾历史数据,在1990年至2021年间,每年因此丧生的人数已从约100万悄然增长,而模型推演显示, 到2050年,这个年度死亡数字可能攀升至近200万。

这已经不是一个遥远的威胁,而是一项迫在眉睫的重大公共卫生挑战,一场由我们自己不当行为催生的“慢性灾难”。

从餐桌到病房

这场危机,其实是我们日常生活方式的副产品,尤其是人类对肉类的巨大需求,正在悄悄制造出一个看不见的威胁。

自1961年以来, 全球肉类产量增长了4倍,而 在亚洲,这个数字高达15倍,大家都希望吃到便宜的肉,于是养殖业拼命扩大规模。

可问题是地方就那么点儿,动物又挤得满满当当,这下子生病的风险一下子就上去了,为了别让病菌大范围扩散、动物集体染病,抗生素就成了最省事的“定心丸”用上它,心里好歹能踏实点。

结果全球卖出的抗生素中, 竟然有73%都被用于养殖业,也就是说,绝大多数抗菌药根本不是给人用的,而是喂给动物吃的。

我们的农场,成了细菌最理想的“演化实验室”,在这种环境下,普通细菌被药物长期刺激,就容易变异、进化,最终变成对药物免疫的“超级细菌”。

这些细菌不会乖乖待在农场里,它们可能通过肉类、空气、水源甚至农产品进入人类社会,一旦传播开,后果不堪设想。

比如 “鲍曼不动杆菌”,这是世界卫生组织认定的头号危险病原体之一,经常在医院扩散,能引发肺炎、败血症等致命感染。

在中国有些地方,这种细菌对碳青霉烯类抗生素的耐药率特别高 ,能达到70%到80%,要知道这药可是对抗细菌的“最后防线”,这么高的耐药率意味医生手里最管用的“杀手锏”,碰到这种细菌,几乎没啥用了。

可怕的是,这种滥用不仅发生在农场里,也藏在我们的生活中,很多人感冒发烧就随便吃点抗生素,觉得 “反正吃了没坏处”,好一点就停药,或者自己加量减量。

但是这种看似小事的行为,其实和农场里的滥用没区别,我们在用药时的侥幸心理,正一点点“筛选”出更强、更顽固的细菌。

从单一耐药,到多重耐药,再到几乎无药可治的“泛耐药”,细菌的进化速度令人震惊,说到底,这是人类自己一手造成的,我们为了方便、为了便宜,正在把生存威胁端上了自己的餐桌。

为什么没人愿意造新抗生素

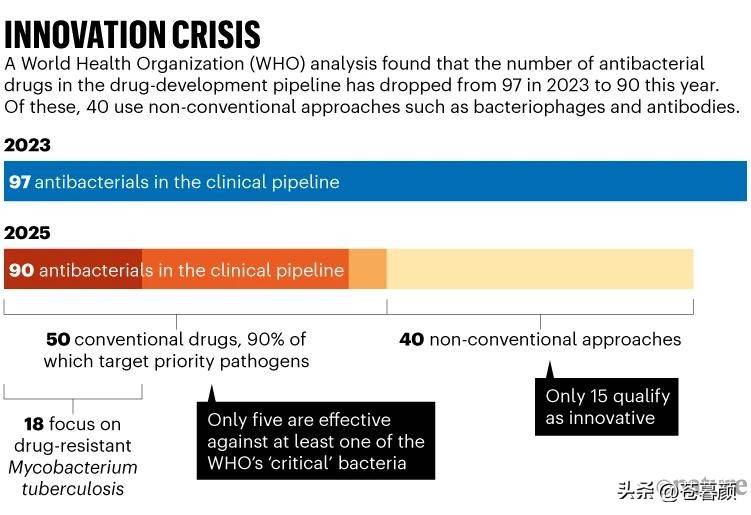

面对越来越强的细菌,人类理应加紧研制新药,但现实恰恰相反,新抗生素越来越少,全世界目前在研的抗菌药物大约只有90种,其中真正有创新、能对抗关键耐药菌的,只有15种,而且数量还在逐年减少。

而这问题出在“钱”上,开发一款新型抗生素的成本极高,从实验室到上市要经过十几年、烧掉上亿美元。

但抗生素的特点是“少用为妙”,医生被要求尽量不用新药,以延缓耐药性,也就是说,一种药花了十几年研发出来,结果被当作“最后的秘密武器”锁进保险柜,只有老药都失效时才能用。

这对公共卫生来说是正确的策略,但对制药公司来说简直是“赔本生意”,新抗生素的处方量少,使用周期短(通常只吃几天), 利润远不如治疗慢性病的药物,比如降压药或糖尿病药。

企业毕竟不是慈善机构,它们必须考虑商业回报,于是,大公司纷纷撤出抗生素研发领域,转去研究更赚钱的药。

而这个领域的创新任务,几乎全落在小型生物科技企业身上,这些小公司有热情、有创意,却没钱,资金链一断,项目就得夭折。

目前,全球九成以上的新型抗菌药都出自这些“小作坊式”研发团队,很多项目还没来得及进入临床试验,就因为没钱而被迫停止,抗菌药创新链变得极其脆弱。

这就导致一个恶性循环: 细菌越来越强,药物越来越少,我们像在打一场“消耗战”,敌人在不断升级,而我们却停滞不前,照这样的趋势下去,人类可能重新回到“轻伤致命”的时代。

科技突围与系统防线

尽管形势严峻,但希望并没有完全消失,科技正在努力帮我们寻找新的出路,比如人工智能正在被用于新药设计, AI可以从上百万种化合物中筛选出潜在抗菌分子,把原本需要几年才能完成的筛选过程,缩短到几周甚至几天。

还有一条大伙儿特别看好的路,叫“噬菌体疗法”,说直白点,就是用那种专门盯着细菌打的病毒,去把有害细菌给消灭掉。

如今中国已经启动两项国家级重点项目研究噬菌体,并将在复旦大学附属中山医院举行相关临床会议,这意味着我们正在把实验室成果推向临床实践。

更可喜的是,一种名为“Xacduro”的新药已经在中国投入临床使用,这是国内首个专门对抗碳青霉烯类耐药鲍曼不动杆菌的复方药。

2025年1月15日,全国第一张处方在上海开出, 被认为是中国抗感染治疗进入“精准时代”的标志。

可这些突破还远远不够,再强的药也挡不住公共卫生体系的“漏洞”,在许多发展中国家,连基本的抗生素都难以获得,更别说昂贵的新药。

诊断能力落后、医疗资源短缺,让这些地区成为耐药菌滋生和扩散的“温床”,只要全球防线有一个薄弱环节,任何国家都可能被拖下水,这就是“木桶效应”。

中国在这事儿上的做法,能看出是通盘考虑过的,特别有系统性,其实早在2022年,国家卫健委就拉着13个部门一起,出台了个《遏制微生物耐药国家行动计划》。

这里面明明白白要求了好几件事: 少乱用抗生素,把医院里的感染控制得更严些,盯着耐药菌扩散的动向,还得给老百姓科普这方面的知识,让大家都懂其中的门道。

这是一次从农场到医院、从制度到意识的全面防守,毕竟对抗“超级细菌”,不是一国一地的事,而是整个人类文明的自救,但唯有全球协作与理性用药,才能筑起坚强的防御,否则,我们终将被自己制造的敌人吞噬。