原创 日本全民作死之路!“愤青”是如何毁灭一个国家的?

愤青的危害:从日本历史看现今的警示

愤青这个词,通常指那些不顾事实、不考虑利益或法律、只为了情绪宣泄而行动的人。如今,中国的网络上也有一批“愤青”,他们在面对美国挑衅、周边国家的争议时,常常情绪激烈,不考虑长远局势,盲目呼吁国家采取武力解决台湾问题,或者在南海对挑衅的国家采取强硬措施。然而,挑起战争不仅无法解决问题,反而可能带来难以控制的后果。

日本的愤青历史:从盲目自信到自我毁灭

日本的愤青现象由来已久。早在20世纪初期,鲁迅先生在《藤野先生》中就曾描述过那些盲目忠于天皇的“爱国青年”,他们对日本的侵略行为缺乏反思,甚至以此为荣。这些愤青的思潮最终导致了日本走上了侵略他国的道路,结果不仅给邻国带来深重的灾难,也使日本几乎走向自我毁灭。

“愤青”如何影响日本的侵略决策?

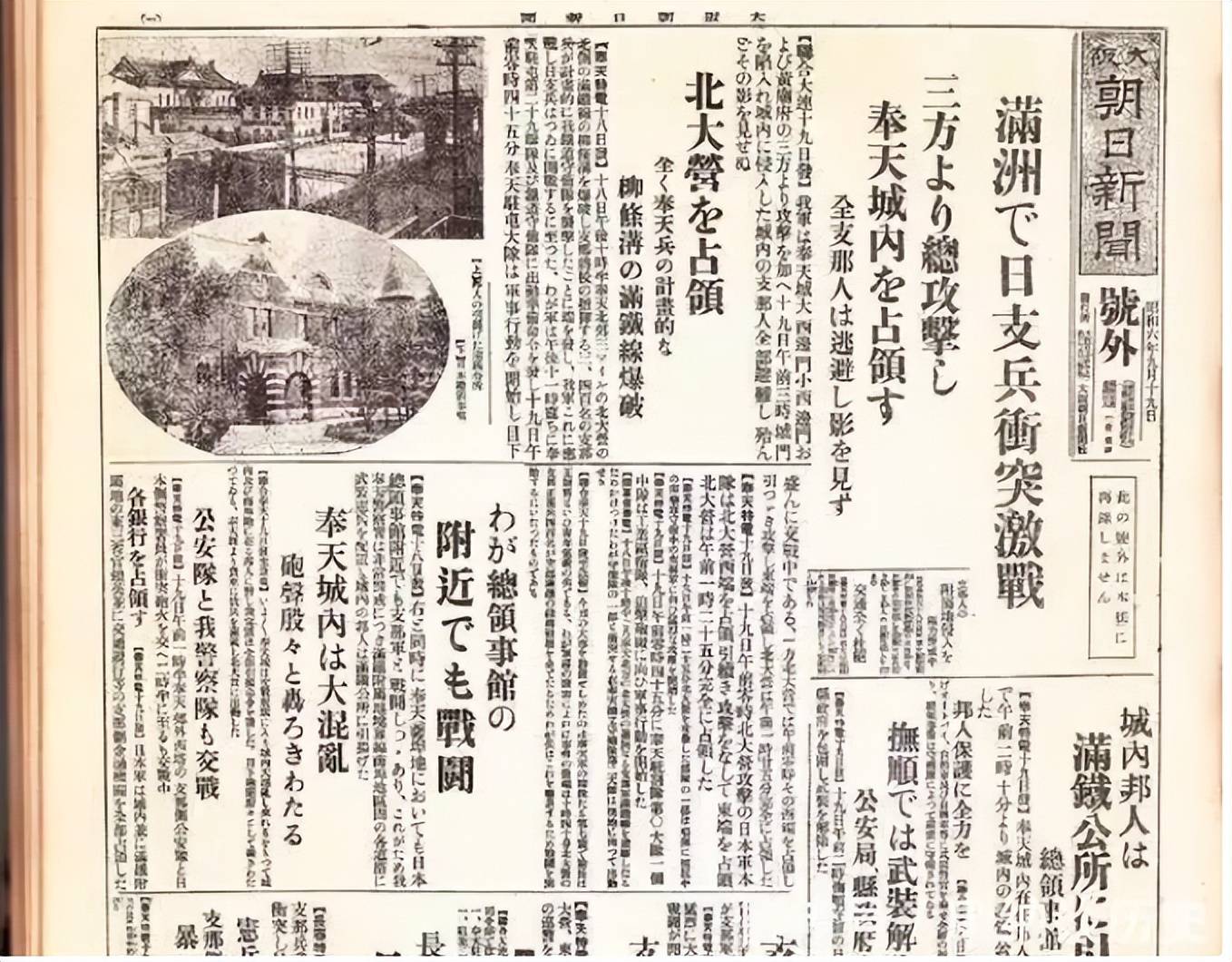

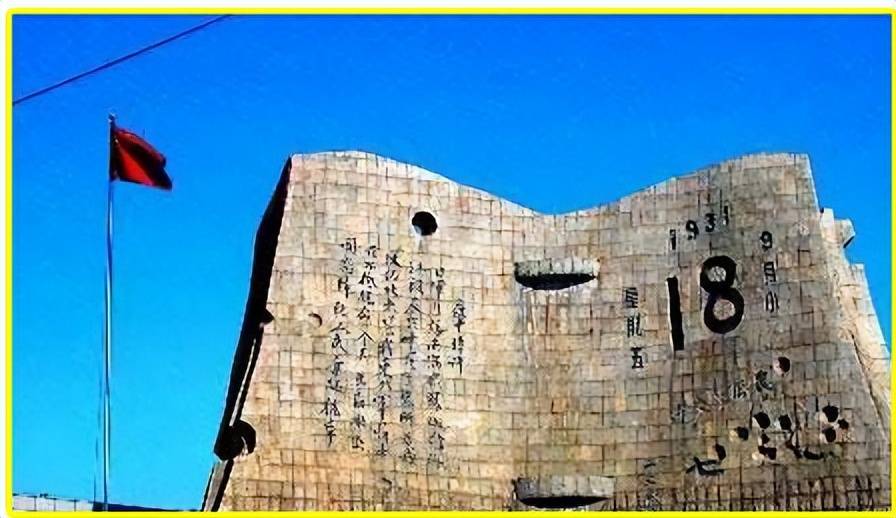

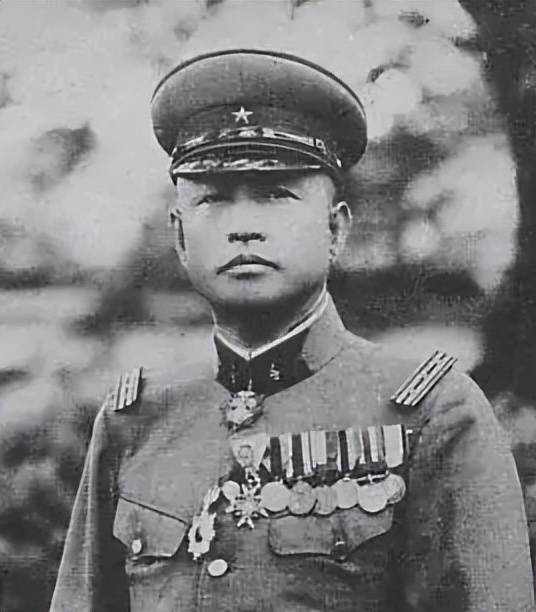

1931年,日军突袭中国东北,发动了“九一八事变”。那时,张学良奉行“不抵抗”政策,使得日军几乎没有遭遇任何反抗便占领了整个东北。而日方的行动背后,并非政府的决策,而是军队内部野心分子的推动。关东军的石原莞尔和板垣征四郎等人,凭借极端的民族主义和扩张思想,未经中央政府批准,便发动了侵略行动。

石原莞尔被认为是当时“愤青”的代表人物之一。他提出的“石原战略构想”强调将中国东北及蒙古纳入日本的势力范围,形成一个横跨海洋的帝国。在这种思潮的影响下,日军内部的下层军官也逐渐采取了“下克上”的态度,不再听从上级指挥,认为武力是解决一切问题的最佳方式。

愤青文化:导致战争的深层原因

1931年9月的“九一八事变”并没有得到政府的批准,但因当地军官的极端行为,日军成功占领了东北。此举不仅让日本的扩张欲望进一步膨胀,也使得军队内的“愤青”愈发猖狂。随着战事的扩大,日本的舆论环境也开始变得极端,报纸和广播大力宣传侵略战争,鼓动民众支持政府的扩张行为,甚至将侵略描绘为“正义之战”。

而这些鼓动性的言论,很快就激化了民众的情绪,尤其是青年军官,他们认为参军打仗是升官发财的捷径,战争被视为国家的荣耀。这种思潮直接推动了日本在亚洲的侵略步伐,并为未来的灾难埋下伏笔。

从愤青到法西斯:日本的极端转变

在“愤青”的影响下,日本的社会和政治气氛逐渐变得极端。各类反对声音被压制,媒体、政府和社会的对话空间日益狭窄。许多像石原慎太郎这样的极端民族主义者,不仅推崇军国主义,还否认历史事实,鼓动日本重新走上侵略的老路。这样的思想在日本政界和社会中蔓延,导致了日本在二战中的失败。

日本在侵略战争中,许多军人表现出了极端的战斗精神,甚至组织了“神风特攻队”进行自杀式攻击。但这些行为虽然看似荣耀,最终并没有改变战争的结局,反而加速了日本的败亡。

历史的教训:愤青的思维误国

日本在二战中的悲剧,就是“愤青”情绪失控的后果。战争不仅导致了无数人的死亡,也让日本国运陷入了无法挽回的低谷。东京变成废墟,广岛和长崎的原子弹爆炸更是让人痛彻心扉。

从日本的历史中,我们应当明白:愤青的盲目情绪可能会导致国家走上错误的道路。而现在的中国,虽然面临外部压力和挑衅,但我们依旧需要理性和审慎的决策,不能让激烈的情绪左右我们的行动。

现代的愤青:从历史中汲取教训

如今,像石原慎太郎这样的极右翼分子依然活跃在日本政坛,他以激进的民族主义言论引导舆论,挑起对外仇恨。虽然他在国内有一部分支持者,但其思想已被时代所抛弃。石原慎太郎代表的“愤青”思潮,正是历史的反面教材,它提醒我们:无论是过去还是现在,盲目跟风的情绪都可能导致无法承受的后果。

总结:理性与平衡是国家发展的关键

历史告诉我们,一个国家的生存与发展,既需要强大的外部环境,也要有良好的内部环境。如果内部失衡,情绪化的决策会导致国家陷入灾难。今天,我们应从日本的历史中吸取教训,坚持理性决策,避免愤青思维的控制,推动国家走向和平与繁荣。