原创 自杀与特定饮食有关吗?

人们曾经以为,自杀是人类处于毫无希望的生活困境之下的无奈选择,或者是为了结束身心痛苦的饮鸩止渴。失业、失去亲人/爱人、挥之不去的心理疾病(如抑郁)、痛苦难耐却又无法治愈的生理疾病等等都可能是自杀的诱因。

事实上,自杀的选择并非自己一走了之那样轻松和不承担责任,别看汉语里两个中性字非褒非贬,实际上世界上使用最广泛的英语中自杀一词并非中性:commit suicide,如果将语义拆分和详解, commit为犯……罪, suicide 是拉丁复合词,sui 是自己、个人,cide 为杀、杀死。这个词组的解释是“犯杀死自己的罪”。但往往由于多数人出于对死者或其家属的某种同情而没人去追究其“罪行”。

那么同样是挫折、失意、失恋、失去生活兴趣,为什么大部分人不会选择自杀?

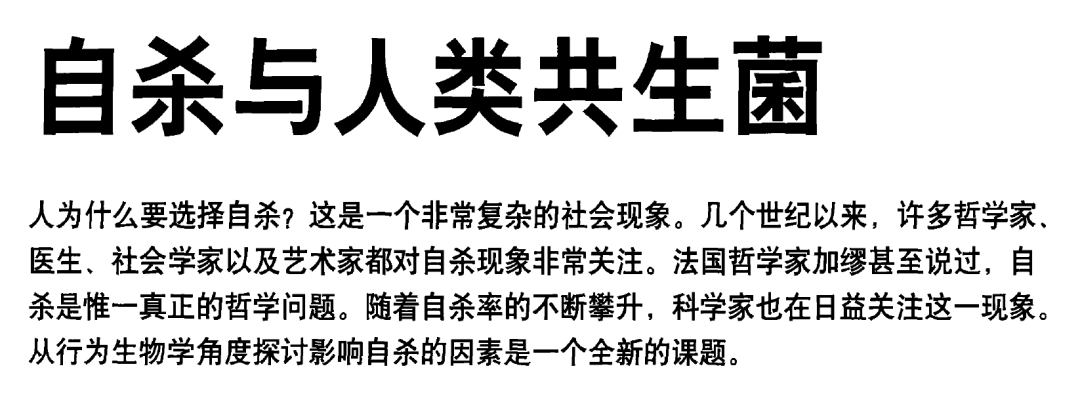

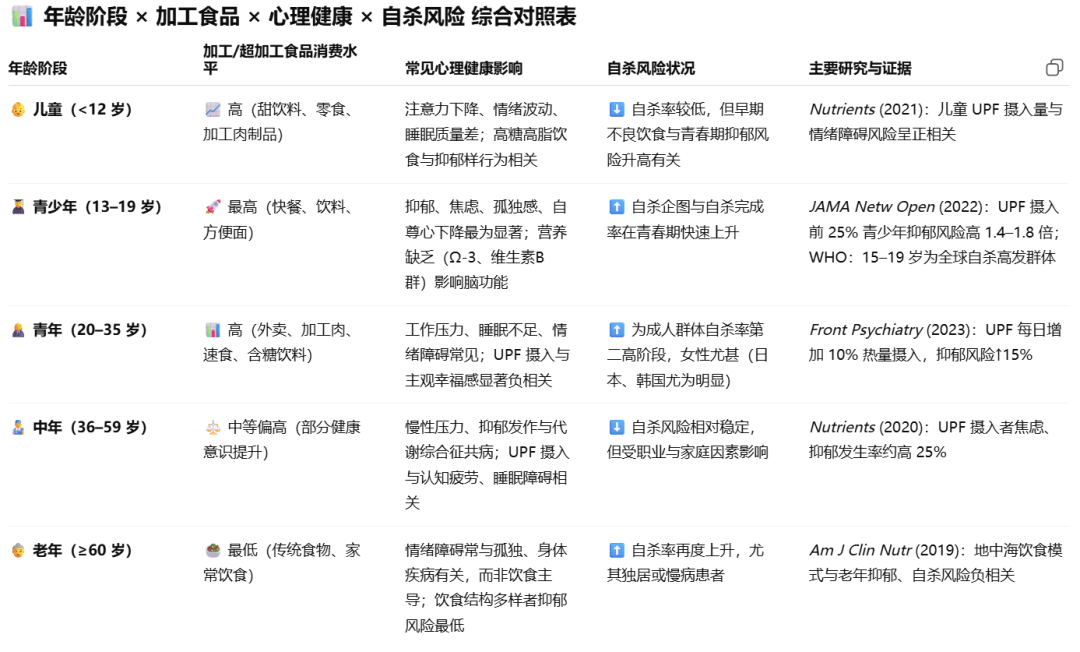

近年来的研究提示:患心理疾病者,特别是抑郁症的人数有逐年增加的倾向,有相当一群人,他们不会通过深思熟虑就会立刻痛下决心去做决绝的选择,成为全世界发达国家的政府最为困扰的问题。从肠脑心理学角度上看,饮食一定是自杀风险的重要原因之一。长期吃特定食物(比如深加工食品)患抑郁和自杀的频率更高。

那么接下来,本期食与心结合已有研究,介绍这个严肃而又沉重的话题。

——加工食品吃得越多,自杀风险越高

近日(2025年10月),《American Journal of Clinical Nutrition》发表了一项大型前瞻性队列研究。这项研究对超过20万名参与者进行了13年追踪,分析了加工食品与自杀未遂(SA)的风险关联,并探讨了炎症指数的中介作用。【1】

研究发现:

- 加工摄入最高组的SA风险比最低组显著增高63%,摄入量每增加一个标准差,风险显著增加20%。

- 加工食品摄入与SA风险呈线性正相关,用未加工或最低限度加工食品替换饮食中20%的UPF,可使SA风险显著降低23%。

- 因果介导分析显示:炎症指数水平介导了加工食品消费与 SA 之间关联的 0.7%-1.5%

- 结果可靠性强:该关联在各亚组中表现一致,并经过多项敏感性分析验证,结果可靠。

这项研究首次证实超加工食品(UPF)是SA的独立风险因素,提示饮食调整(如用未加工/低加工食品替代加工食品)可能成为一种有潜力的SA预防策略。

事实上这并不是一项偶然发现,食与心所在的肠脑心理学实验室早在2004年就提出自杀本身与共生微生物之间的关联,并认为食物影响肠道菌群,肠道菌群影响行为和心理。那个年代这样的文章是不可能被学术杂志收稿,因而投稿在大众科普杂志上,标题是:自杀与人类共生微生物。

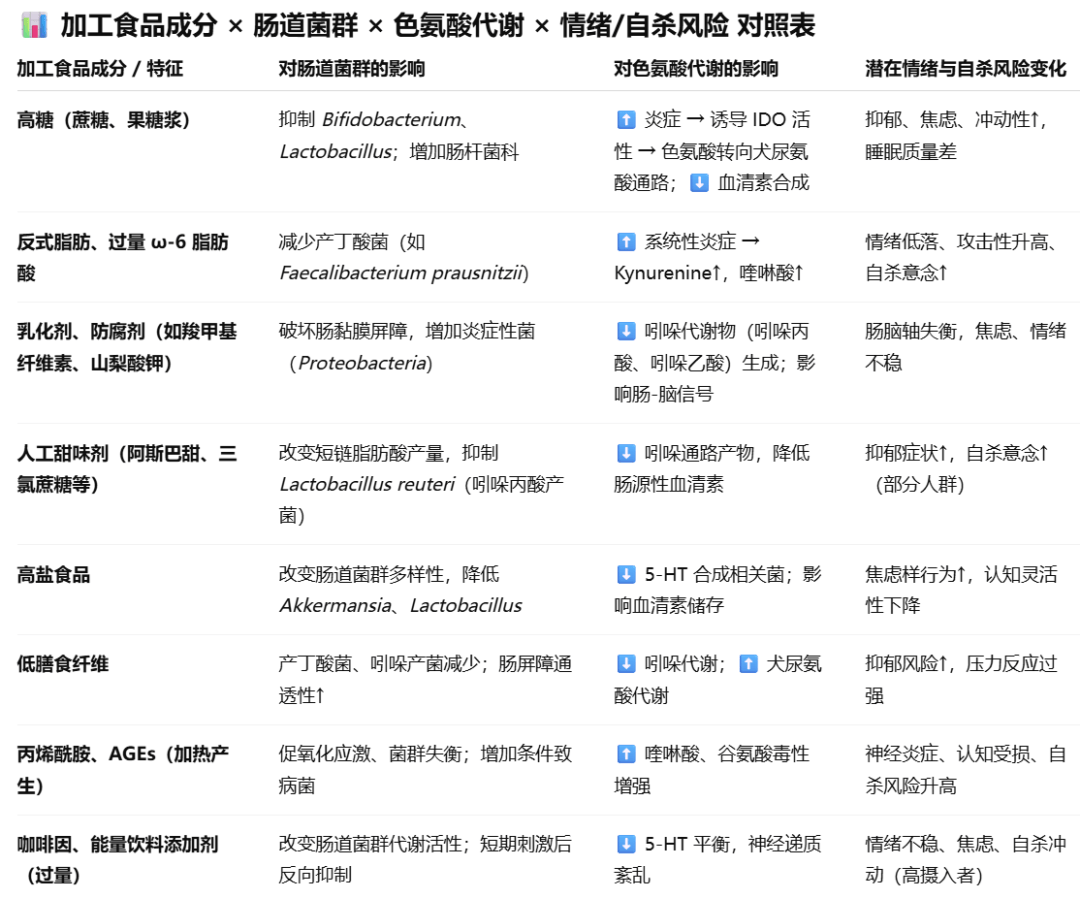

近年来多项流行病学调查也发现加工食品饮食(高糖、添加剂、高反式脂肪酸、高ω-6脂肪酸,低纤维、低微量元素等)与自杀之间的正向关联,即加工食品吃得越多,自杀风险越高。

——自杀的高峰年龄段——15-29岁

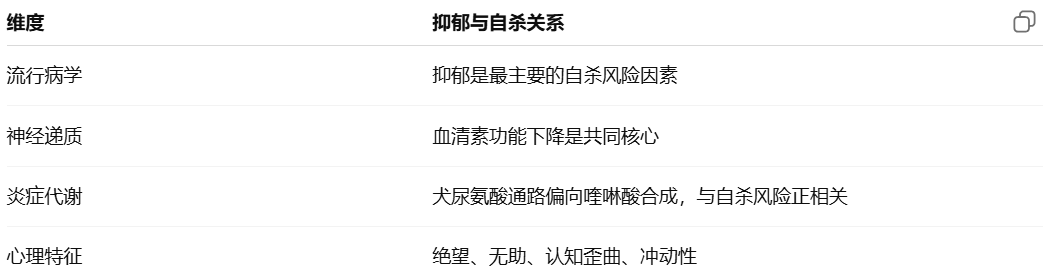

据世界卫生组织(WHO)估计,每年约有 72.7 万人 死于自杀。

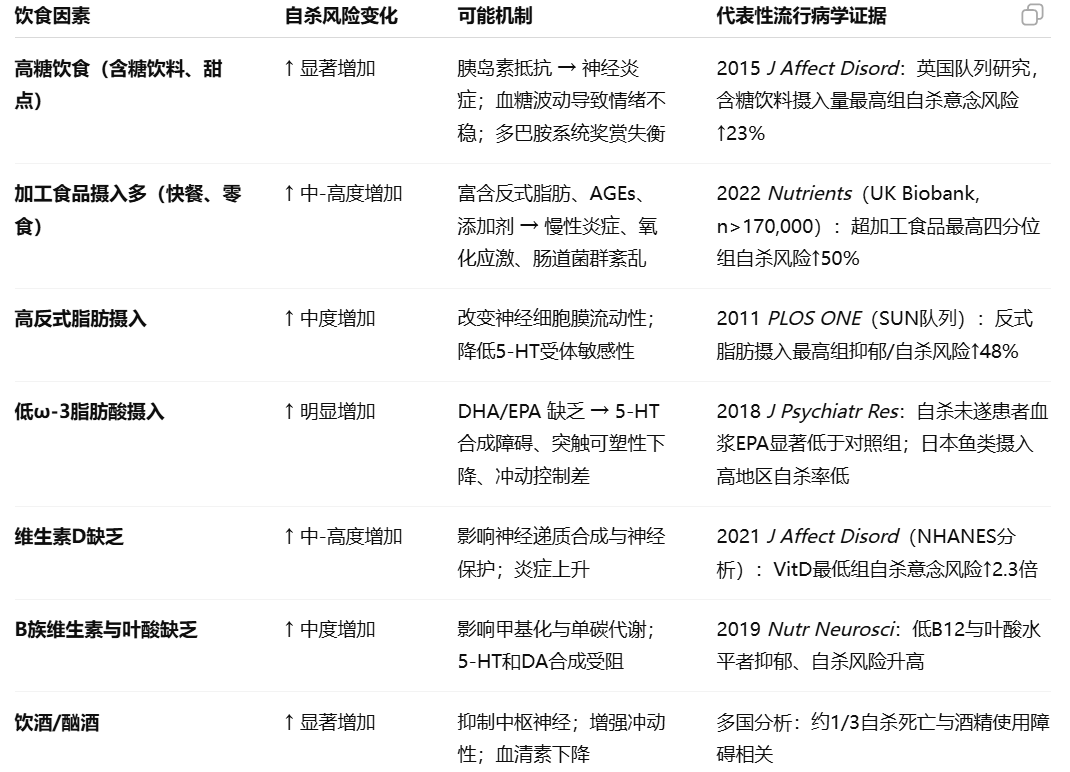

抑郁是自杀最强的单一危险因素之一,约 50–70% 的自杀者患有抑郁障碍(包括重度抑郁、双相障碍等);而在所有重度抑郁症患者中,约 15% 最终死于自杀。

一般人印象中,家庭负担最大的中年或者最受病痛折磨的老年人毫无疑问是最辛苦、压力最大的人,而实际上更可能自杀的竟然是身强力壮的年轻人。

在 15–29 岁的年轻人群中,自杀是仅次于:1️⃣ 道路交通伤害2️⃣ 结核病(或孕产相关疾病,在部分地区)的 第三大死因。这个年龄段的自杀占全部自杀人数的约 1/4。

目前年龄段来看,中国自杀率最低的是儿童期,青年期出现第一个明显高峰,之后在老年再次上升。

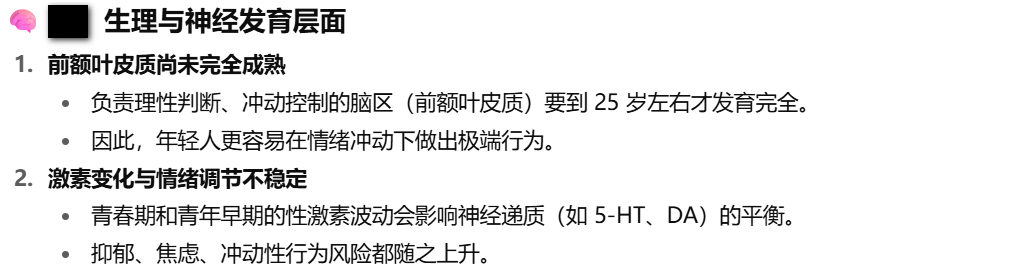

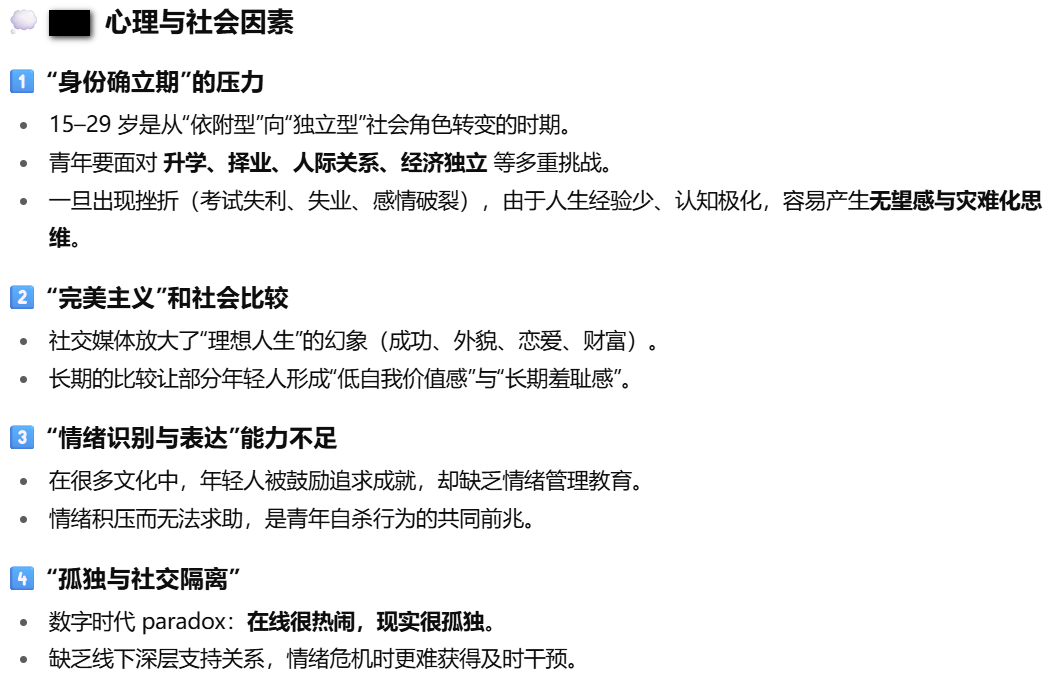

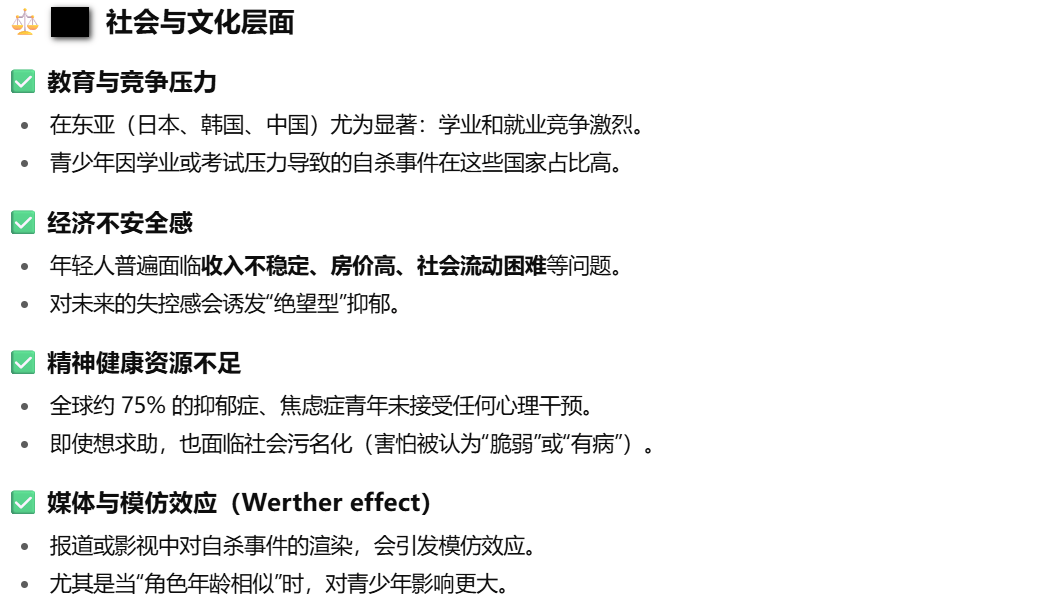

青年人也许看上去身体健康、慢病少,却在精神层面情况不好,在承受极大压力。

——人最爱吃加工食品的年龄——10-30岁

加工食品是一类专门针对人的饮食偏好设计,让人一吃就不想停下来的食物。(垃圾食品的惊人魅力(上):宁愿挨电击也要吃)

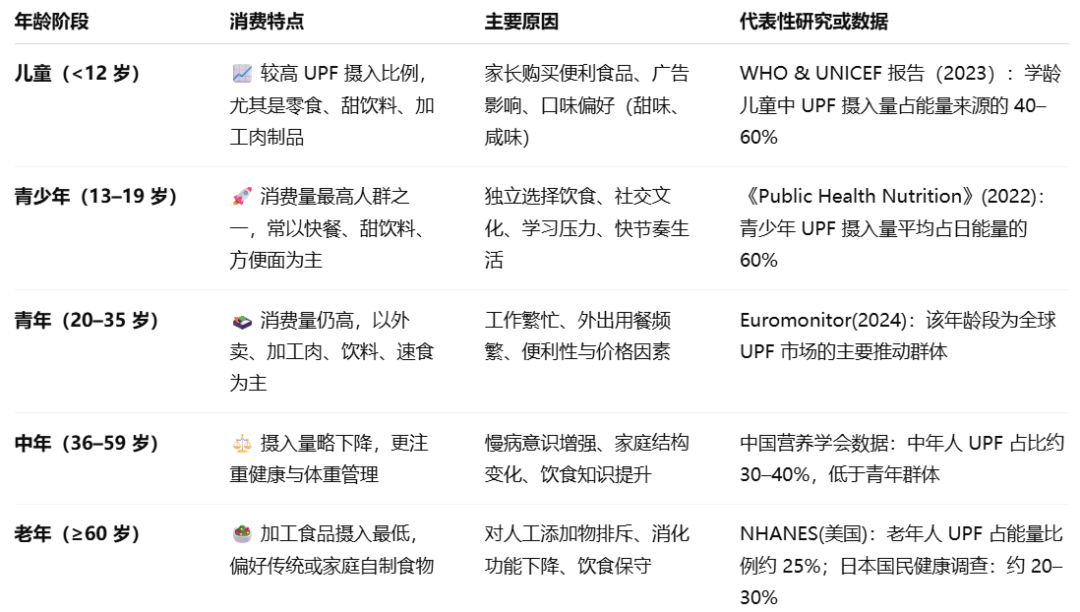

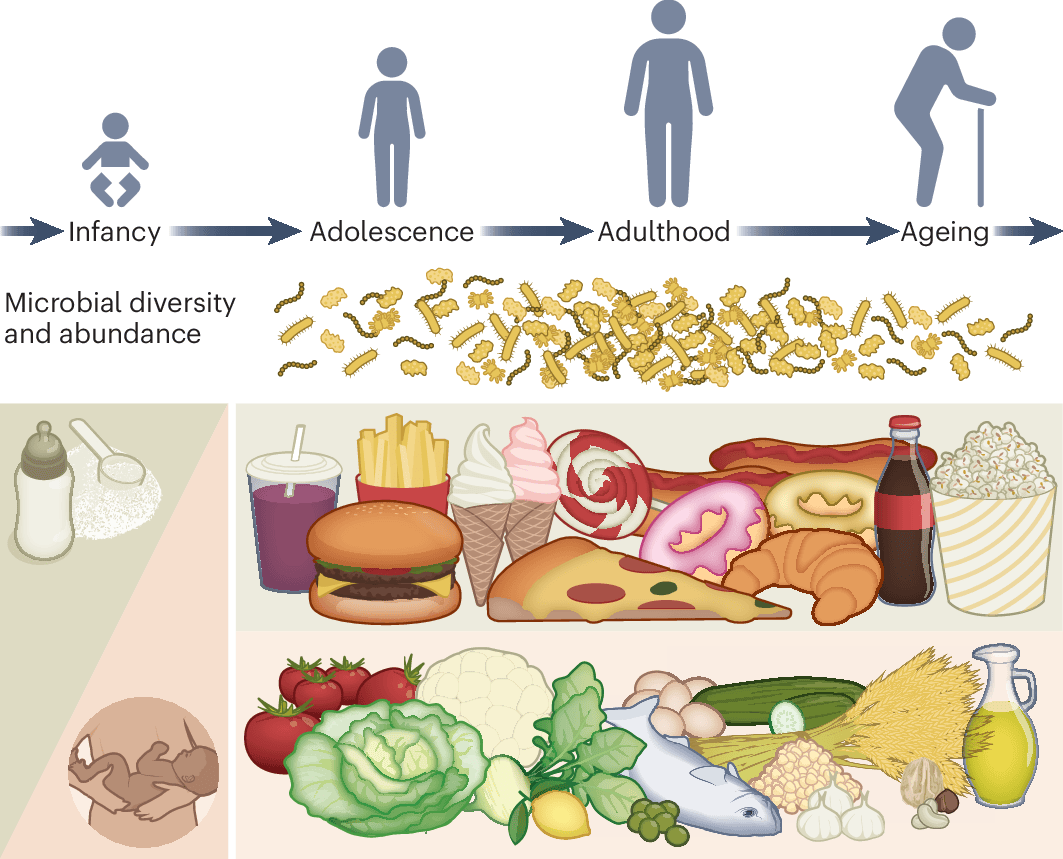

不同年龄的人,对垃圾食品的抵抗力差异巨大。

就实际情况而言:超加工食品消费在少、青年期达到顶峰,之后随年龄上升呈下降趋势。关键分界点约在 30–40 岁之间,饮食习惯开始从“方便导向”转向“理性(健康)导向”。女性平均 UPF 摄入比例略低(更重视营养),但甜品类消费较高。

这种年龄差异不仅影响 肥胖、代谢综合征、心血管病 等风险,也可能间接影响 心理健康与自杀风险,因为:

- 高加工食品摄入与抑郁、焦虑、睡眠障碍呈正相关;

- 青少年与青年群体正是加工食品消费高峰 与 自杀风险上升阶段 的重叠群体。

——加工食品促进自杀的原因

那么,为什么加工食品会升高自杀风险呢?

大量流行病学研究显示:高加工食品摄入 → 抑郁风险↑ → 自杀风险↑。也就是说,加工食品对自杀的影响可能是间接的、通过情绪障碍介导的。

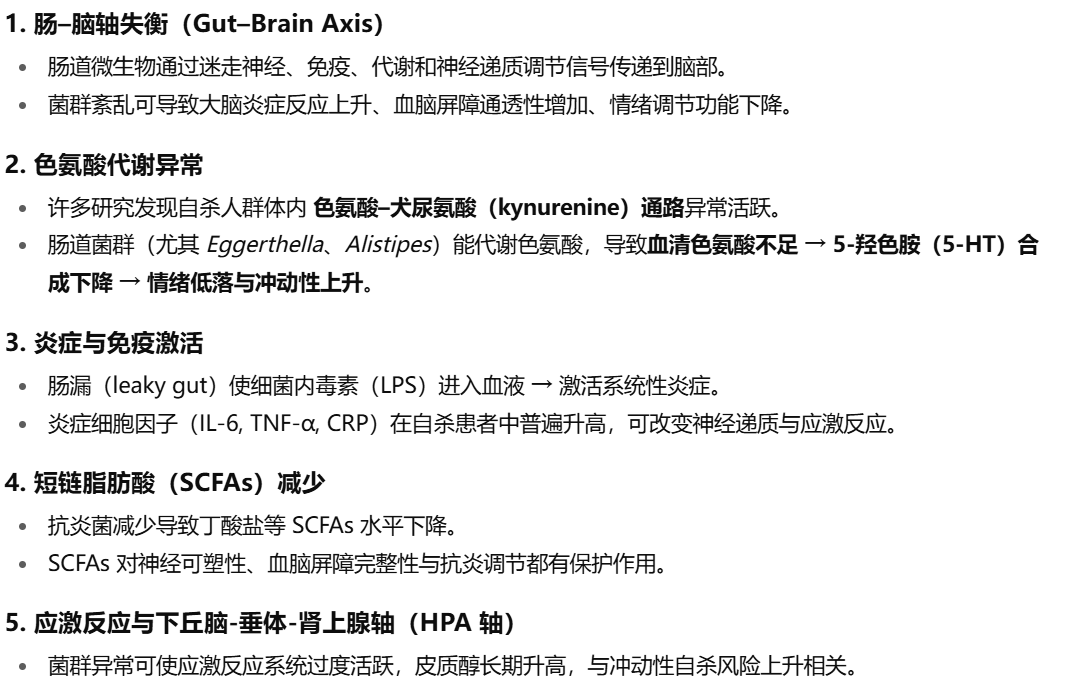

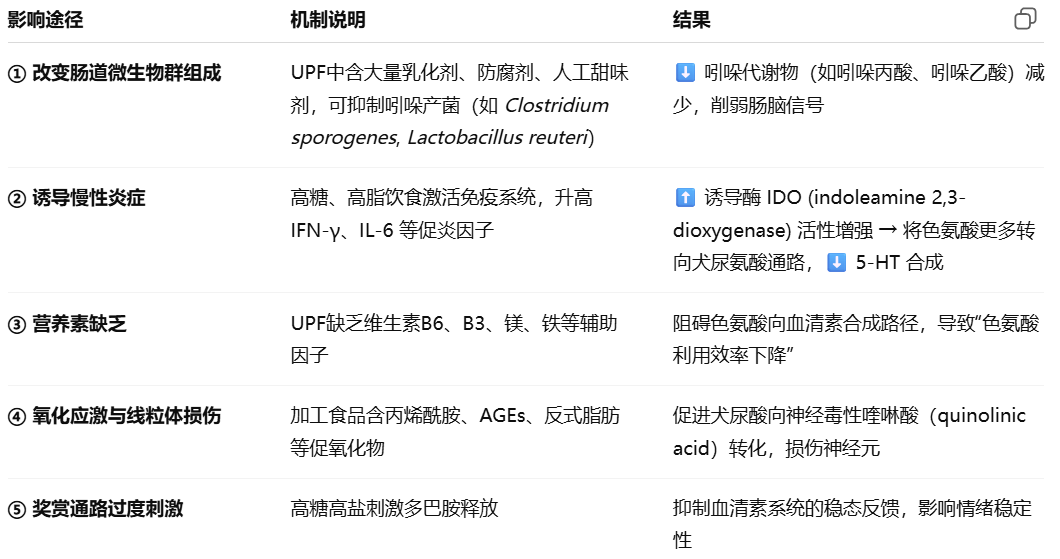

加工食品可能通过以下5种机制增加自杀风险:

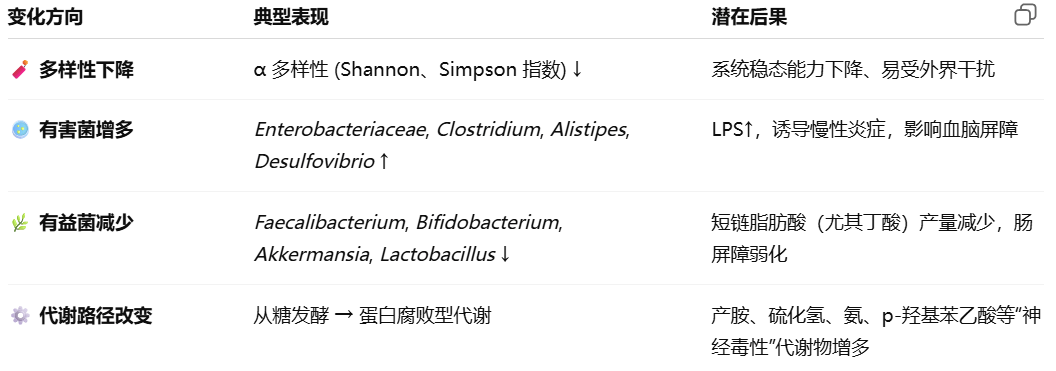

这些机制都与一个因素密不可分,那就是肠道菌群紊乱。大量动物与人群研究都发现:长期高比例的加工食品饮食会导致菌群多样性下降、炎症型菌群上升、有益微生物减少。

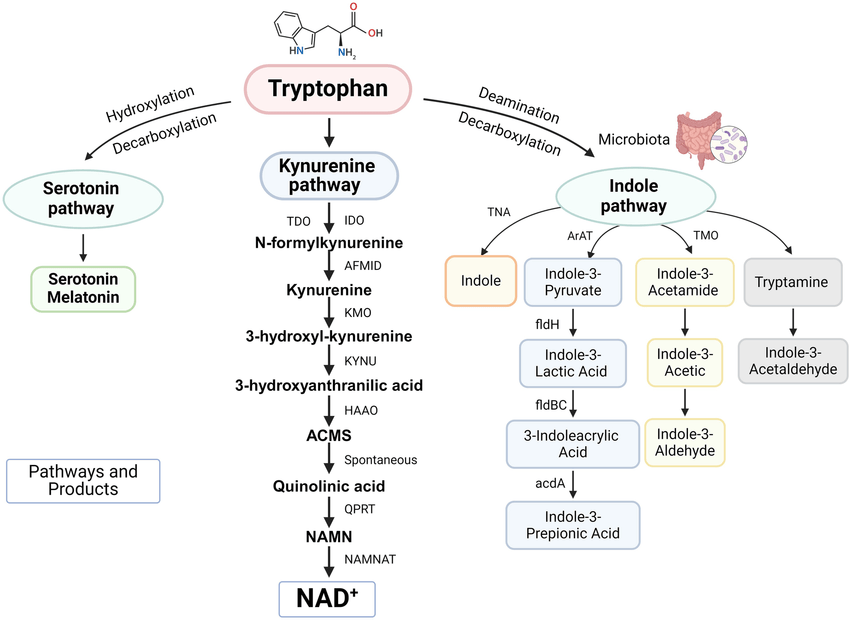

下面我们以色氨酸代谢为例,来说明加工食品是怎样改变菌群和色氨酸代谢,从而升高自杀风险的。

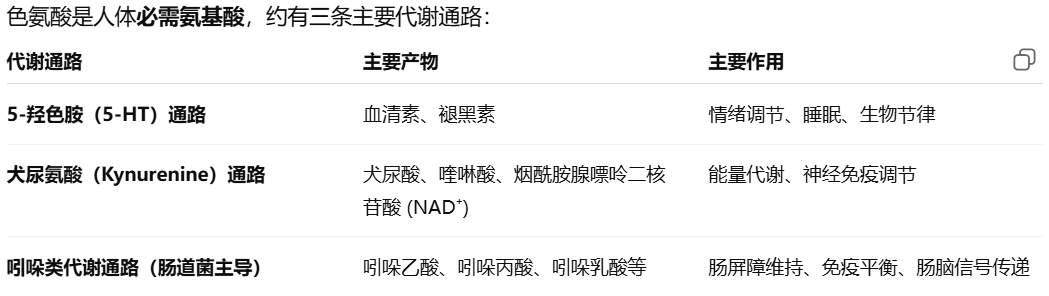

色氨酸不仅是必需基础氨基酸之一,也是幸福荷尔蒙五羟色胺(5-HT,血清素)和睡眠荷尔蒙褪黑素的合成前体。不过合成5-HT和褪黑素只是色氨酸的三条代谢通路之一。

加工食品会改变人体色氨酸代谢,在甜蜜的陷阱:艾格特菌上升情绪状态下降?食与心介绍过软饮料会促进色氨酸的吲哚途径代谢;在喝这种饮料脑子居然会变差!为什么阿斯巴甜会伤脑?,食与心介绍过阿斯巴甜会通过增加苯丙氨酸抑制色氨酸进入大脑,从而阻止5-HT通路代谢;加工食品还会促进犬尿氨酸通路代谢,进一步阻止5-HT和褪黑素合成。除此之外,加工食品中缺乏的叶酸、维生素B6、B12、铁、锌、镁等微量元素也会通过影响酶活性限制5-HT通路。

也就是说,加工食品会全面扰乱人体的色氨酸代谢和5-HT系统平衡。

综上可见,爱吃加工食品的人更容易出现情绪不稳定、睡眠不好等情况不足为怪。

虽然加工食品中的不同添加剂和加工副产品(如丙烯酰胺和AGEs)可通过不同的途径扰乱色氨酸,但造成的后果是相似的,都会减少5-HT(血清素)合成,从而增加抑郁、攻击性和自杀风险。

——肠道菌群紊乱在自杀中的重要作用

正如二十多年前食与心研究室所指出:自杀与人类共生微生物密切相关,缺少正确的肠道微生物的情况下,加之不良饮食(添加剂、农药、大量动物蛋白、过量饮食等)更加促进异常的肠道微生物将“营养”转向有害代谢物,比如产生硫化氢、胺类和吲哚类神经毒素,促进抑郁行为而引发自杀;而健康的饮食则能改变肠道微生物,从而改变代谢途径和产物,起到对人类身心保护的作用。

我们20多年前的观察和推论得到了越来越多的证据支持。近来有媒体提出,不要给人们轻易挂标签,不要把抑郁情绪描绘成抑郁症,......。事实上他们并不了解抑郁症。抑郁症并不是一种简单的量表能检测出来的,抑郁情绪也不是一个简单可以忽视和可以通过教育、描绘大好蓝图可以转变的。一定要知道,一个简单的抑郁情绪可能引发一个不可逆转的冲动。

五年多前,佛罗里达大学研究团队就发现,通过粪便微生物可以反向确定抑郁症行为甚至程度。目前越来越多的证据支持这种观点,考虑到抑郁在自杀中的重要作用,目前自杀相关研究会重点关注有抑郁问题的人。

之后越来越多的人类粪便测序研究发现,自杀行为者或有强烈自杀意念的患者,其菌群结构与健康对照明显不同。

2018年的一项研究发现,与对照组和无自杀行为的重度抑郁症(MDD)患者相比,有自杀行为的重度抑郁症患者血浆中肠道脂肪酸结合蛋白(I-FABP)增加,而连蛋白减少;IL-6水平与I-FABP呈正相关,与连蛋白呈负相关。 在所有受试者中,I-FABP水平与抑郁量表评分(MADRS)和自杀量表评分(SUAS评分 )呈正相关。这项研究提示自杀者有更严重的肠漏和慢性炎症问题。【2】

2025年3月的一项横断面研究发现,在控制人口统计学因素、风险行为、合并症、饮食摄入量和相关药物后,便秘与自杀意念风险增加相关。敏感性分析显示了结果的稳定性。中介分析表明便秘对自杀意念有显著的直接影响,抑郁在这种相互作用中起部分中介作用。【3】

2025年2月一项自杀意念与微生物组之间关联的探索性分析发现,有或没有自杀意念的重度抑郁症患者与健康志愿者之间的肠道菌群组成存在显著差异。在控制人口统计学和情绪协变量后,发现 Phascolarctobacterium 属与自杀意念评分呈显着正相关,特别是在有自杀意念的 MDD 患者中。【4】

2025年5月的一项研究比较了自杀成功者、抑郁者和健康对照之间的菌群差异,结果发现,三组间存在显着的菌群差异,自杀病例中厚壁菌门、梭状芽孢杆菌、Lachnospiraceae、Blautia 和 Dorea 的丰度增加,这些菌也与抑郁症的严重程度呈正相关。代谢途径分析显示:自杀病例显示出与感染过程、炎症和抗生素耐药性相关代谢途径升高,而对照组则表现出更高的能量代谢和维生素合成途径。【5】

2025年10月的一项研究比较了抑郁症患者中,有自杀未遂史和没有自杀史者的菌群差别,结果发现:自杀未遂者表现出明显更高的微生物丰富度和独特的 β 多样性模式。值得注意的是,他/她们的 Fenollaria timonensis 水平较高,而耳粘棒状杆菌水平较低。【6】

此外,两组间有 25 种代谢途径不同,其中一些与能量代谢和氨基酸加工有关——这些过程以前与 MDD 和自杀行为有关。

这些发现均表明,肠道微生物通过肠脑轴介导的途径影响着人的冲动表现和自杀风险。

当然自杀本身还有其它因素,宗教上的殉教、政治上的殉死、战争中的殉死以及情感原因上的殉死,病痛长期折磨等等。然而这些情况在人群中发生的机会已经变得越来越少,更多情况应当注目食品安全、饮食健康和肠道微生物的改善。也可以尝试通过菌群来评估抑郁症程度,从概率上推测自杀风险。

以上这些研究和发现对于食与心团队来说毫不惊讶,而且20多年来所致力的研究就是通过改变食物来改变肠道菌;改变肠道菌群来改变肠道菌群代谢物,进而提升人类的聪明程度和幸福感,从根本上抑制自杀发生,降低自杀风险。

吃点什么东西竟然能引发自杀?很多不了解肠道菌群的人一定会立刻否定。

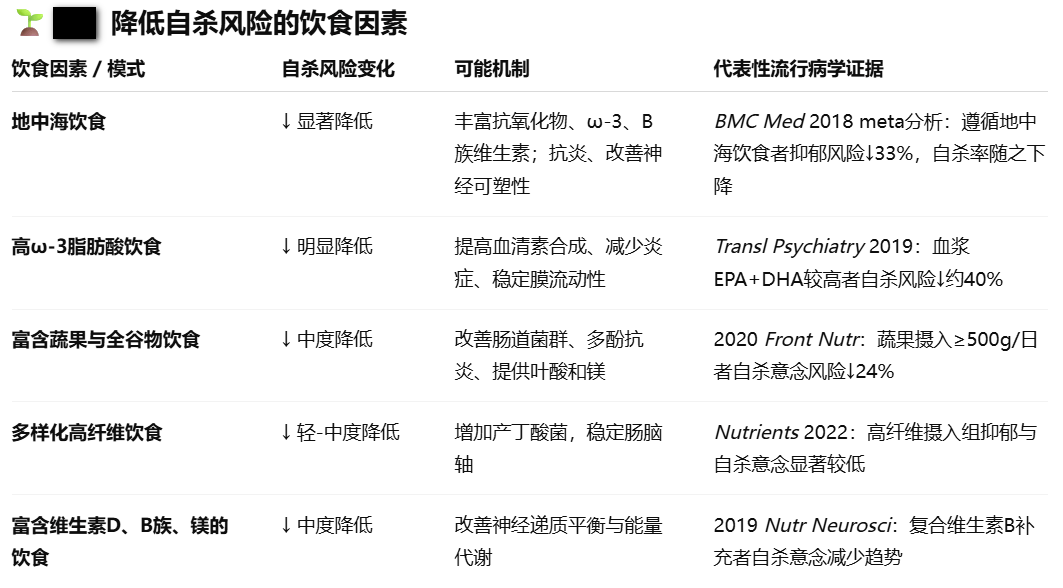

事实上,流行病学证据不仅发现【破坏菌群的“高糖 + 高脂 + 高加工”饮食 → 神经炎症、肠道菌群紊乱、神经递质合成障碍 → 抑郁、冲动、自杀风险上升。】,也发现【促进菌群健康的“低加工+高纤维+高ω-3”饮食→ 抗炎、抗氧化、稳定肠脑轴 → 情绪稳定、自杀风险下降】。

尽管目前世界上还没有补充某种益生菌可以预防自杀的临床研究,不过抑郁是自杀的主要影响因素,而改善抑郁即可预防自杀发生。很多临床研究发现益生菌(probiotic)以及怡心菌(psychobiotic)确实可以对抑郁症状有可观的改善效果,尤其是在轻中度抑郁或心理困扰状态。(随机三盲安慰剂研究显示补充益生菌可改善抑郁症)

食与心所在的肠脑心理学实验室多年的研究和实践过程中,也通过NS乳酸菌+高纤维饮食方式帮助多名受抑郁症或双相障碍折磨者、甚至多名尝试自杀未遂者逐渐恢复了正常生活。原理也许特别简单,如果我们拥有好的微生物,摄入的色氨酸可能大部分被正确的细菌转化为提升心理状态的五羟色胺;反之可能被错误的细菌代谢成毁坏健康和认知的犬尿酸。

食与心温馨总结:虽然自杀可能是由日常生活中某种生活打击直接诱发,但长期加工食品消费及其造成的菌群和肠脑轴异常发挥着不容推卸的责任。

流行病学调查发现,加工食品吃得越多的人,自杀风险越高。而人群中自杀率最高的人,也正是日常生活中那些吃加工食品最多的年轻人30岁以下。

加工食品食用会扰乱肠道菌群,并通过炎症、神经(神经炎症、神经递质平衡、奖赏系统钝化)、内分泌(压力激素和压力反应轴)、肠漏等多种途径扰乱肠-脑轴功能,引起抑郁、冲动、失眠等问题,进而升高自杀风险。

以神经递质为例,加工食品消费会通过改变肠道菌群而扰乱色氨酸代谢,促进色氨酸代谢为促炎或伤脑的物质(如喹啉酸和吲哚),而阻止色氨酸代谢为5-HT(提升快乐和幸福感)和褪黑素(促进睡眠)。

在食与心看来,预防自杀的方法特别简单,不是宣传教育,不是一对一的看管行为,更不是绘制大好蓝图,而是避免加工食品造成的菌群紊乱和肠-脑轴异常,让认知和精神状态回到正轨。少吃加工食品(菌群破坏因素),多吃低加工高纤维的食物(促进有益微生物生长),偶尔吃多了加工食品,注意补充益生菌或活性发酵食物来保护菌群是改变的最好选择。

通过健康的饮食让人拥有更健康的菌群,更强大的代谢、免疫、内分泌和神经功能,更好对抗生活压力,从而避免做出难以挽回的冲动伤害。

参考材料

1. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0002916525003715?via%3Dihub=

2. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/acps.12978

3. https://www.nature.com/articles/s41598-025-95252-y

4. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S016503272401824X

5. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12112742/#sec4-ijms-26-04880

6. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666354625001395