重庆精神科医生|高中女生问:我很开朗,为什么生病的是我呀!!!

“抑郁症能硬抗吗。”

“我平时那么开朗,怎么就会得抑郁症呢!!”

“是不是我意志力不够强大,才会变成这样……”

18 岁的小夏(化名)在重庆九五医院肖师惠主任的诊室里,被确诊为中度抑郁后,忍不住喃喃自语,眼神中满是迷茫与无助。

肖师惠主任表示,在临床工作中,经常会遇到像小夏这样被抑郁症困扰的患者,他们中的很多人,都曾试图凭借意志力与抑郁症顽强对抗。然而,现实往往不尽如人意。

在接诊过程中,肖师惠主任发现,大多数抑郁症患者单纯依靠意志力硬撑,不仅无法战胜疾病,反而可能让生活兴趣逐渐丧失,日常作息变得紊乱,更重要的是,会错过最佳诊疗时期,导致病情进一步加重。

一、为何意志力,无法战胜抑郁症?

郁障碍,也称为抑郁症,是指由多种原因引起的以显著和持久的抑郁症状群为主要临床特征的一类心境障碍。

需要明确的是,抑郁症并非性格缺陷,也不是意志薄弱的表现,而是一组以情感低落为主要临床表现的疾病的总称。当大脑的生理功能已经出现器质性改变时,仅仅依靠心理层面的意志力努力,往往难以取得理想效果。打个比方,这就如同期待一个骨折的人仅靠意志力让骨骼自行愈合一样不切实际。

图源 | AI

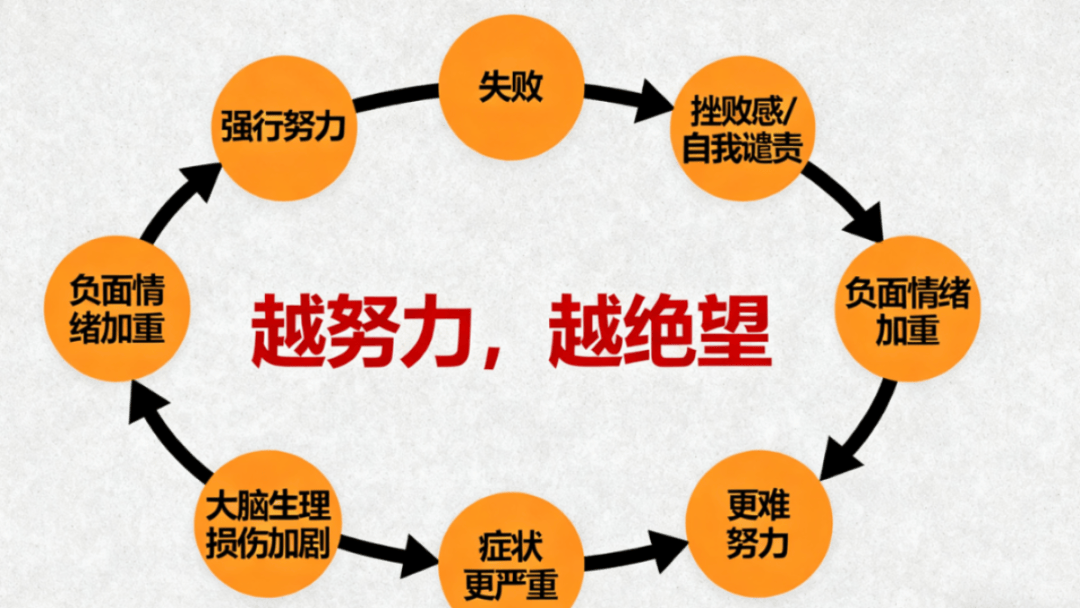

同时,意志力减退本身就是抑郁症的典型症状之一。患者会明显感觉到思维变得迟缓,精力也大不如前。这种“无力”的状态,并非患者主观上的懈怠,而是疾病导致的客观功能损伤。

当患者因此陷入自我怀疑和自责的情绪中时,负面情绪会进一步抑制神经递质的分泌,加重脑区功能损伤,形成“发现症状→自我否定→持续恶化”的恶性循环。

二、抑郁症,自然缓解的潜在风险

部分轻度的抑郁情绪,在环境得到改善、压力源消除以及社会支持系统加强的情况下,可能会出现自然缓解的现象。

但这很多时候只是情绪的暂时平复,并未从根本上解决疾病问题,背后还潜藏着三大被临床研究证实的风险:

① 复发风险高

神经科学研究显示,未接受规范治疗的抑郁情绪即便暂时缓解,脑内神经递质失衡与脑区功能异常的状况并未得到纠正。一旦再次遭遇亲人离世、失业、学业失利等应激事件,大脑会更快地陷入抑郁状态,而且复发时的症状严重程度通常比首次发作时更高。

有数据显示,未经专业干预的抑郁人群复发率高达 60%以上,并且每次复发都会增加后续治疗的难度。

图源 | AI

② 可能转为慢性

临床中,“隐匿性抑郁”案例并不少见。这类患者看似能维持基本的饮食和睡眠,但却持续存在兴趣缺失、独处时空虚乏力等症状。

如果这种状态持续超过 3 个月,会导致大脑神经通路形成“抑郁惯性”:前额叶与边缘系统的连接持续减弱,使情绪调节能力遭受永久性损害,最终发展为慢性抑郁障碍,治疗周期也会延长 2 - 3 倍。

图源 | AI

③ 错过最佳治疗期

抑郁症的发展存在明确的渐进性:

在轻度阶段,患者仅表现为间歇性情绪低落,此时通过简单的心理疏导就可以修复神经递质平衡;但如果硬撑到中度阶段,就会出现睡眠结构异常、认知功能损害等器质性改变;发展到重度时,甚至可能伴随自杀观念、躯体化疼痛等症状。

三、比意志力更有效的应对方法

① 微习惯策略

设定过高的目标容易引发挫败感,而“小到难以失败”的微习惯则能有效规避这一问题。神经可塑性研究表明,每天完成一个微小目标,比如出门买本书,可以激活前额叶皮层的奖赏回路,促进多巴胺分泌,逐步重塑受损的神经通路。

图源 | AI

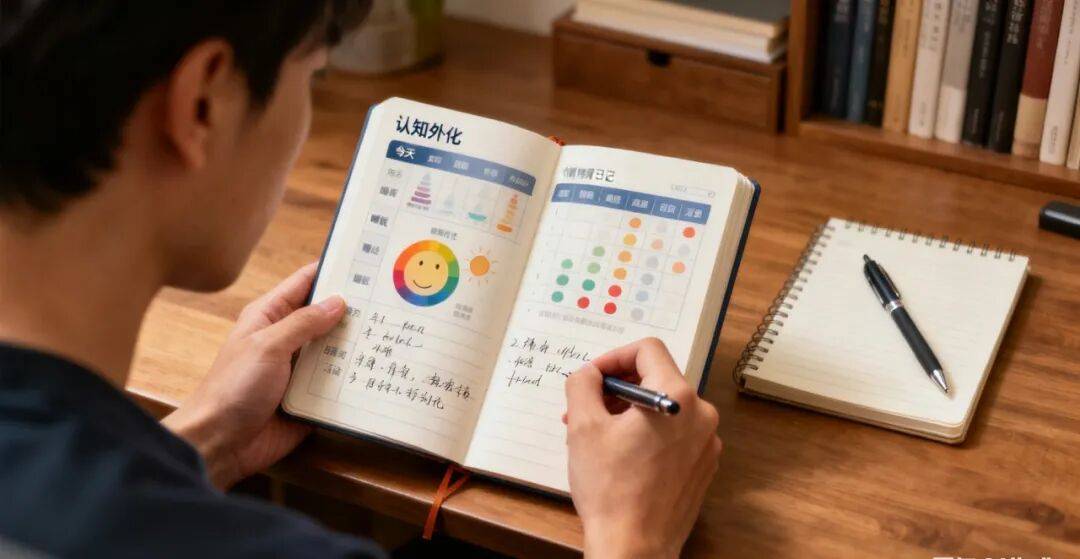

② 情绪监测

使用情绪日记记录情绪、睡眠及活动情况,本质上是一种认知外化的科学手段。临床研究发现,客观记录能够帮助患者脱离“情绪反刍”。通过识别情绪触发点,患者可以提前启动应对策略,使情绪波动幅度降低 40%以上。

③ 选择性社交

社会心理学研究表明,当患者向信任的对象坦诚自己的状态与需求时,可以激活大脑扣带前回的情绪调节区域。该脑区与神经质特质直接相关,其功能增强能够显著减轻患者的焦虑与自责情绪。

总之,抑郁症不是靠意志力熬一熬就能好的。更科学、更有效的方式是认清它的本质,及时咨询专业精神科医生或心理咨询师的帮助。重庆九五医院始终在这里,为您的心灵健康保驾护航。