多少孩子,是被妈妈“为你好”推向抑郁的|经常有轻生念头属于几度抑郁

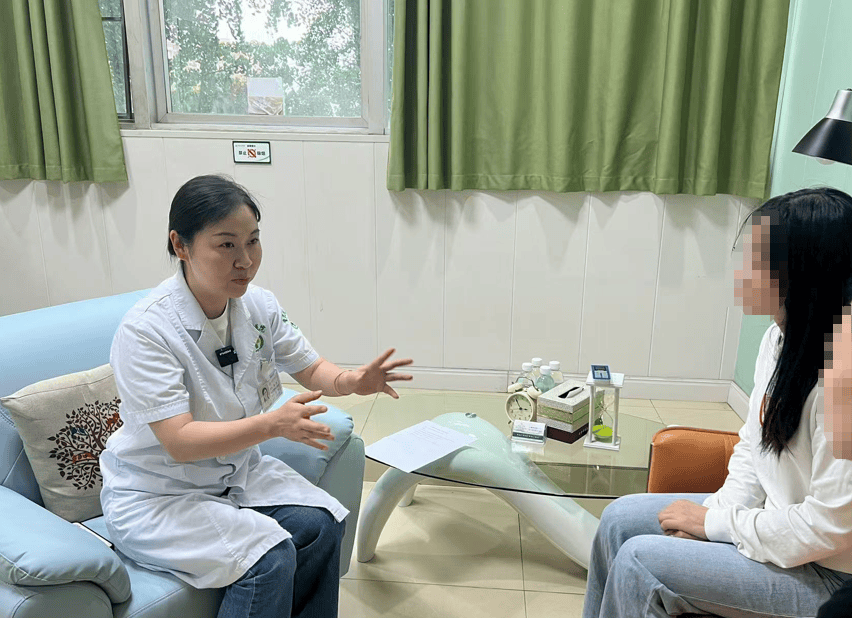

周一的门诊,一位十七岁的男孩被母亲带到了我的面前。成绩优异、品行端正,本该是老师和家长眼里的“别人家的孩子”,却在短短半年内陷入了严重的抑郁情绪。

“黄主任,他从来都是学习委员,成绩好得很,啷个还会得啥子抑郁症哦?”母亲红着眼眶,语气里带着不解和委屈。

男孩低着头,几乎没有开口。可在我给的心理测评量表上,他写下的几句话,让我心头一紧——“我很努力,但永远不够好”“我活着只是为了满足别人”。

作为医生,我常常遇到这样的家庭:孩子看似拥有了外界所羡慕的一切,然而在长期的家庭互动模式里,悄悄种下了心理困境的种子。很多时候,问题并非源自孩子本身,而是母亲在“为你好”的名义下,无意间形成了高压和束缚。

接下来,我想借这个案例,和大家聊聊三种常见却容易被忽视的家庭模式,它们往往在“爱”的外衣下,成为孩子心理负担的重要来源:

01

追求完美的母亲,养出“永远不够好”的孩子

有些母亲把生活安排得像一台精密机器,从饮食到学习成绩都有严格标准。她们相信这是在培养优秀,然而孩子却失去了试错与松弛的空间。

当95分换来的不是赞许,而是“为什么丢了那5分”的追问时,孩子逐渐认定:自己无论怎样努力,都不够好。

这种高压反馈让孩子要么成为焦虑的“优秀傀儡”,要么在某个时刻彻底放弃努力,用放逐自我来反抗那份完美主义。

02

情绪不稳的母亲,逼出“提心吊胆”的孩子

在一些家庭里,母亲的情绪像难以预测的天气。也许是一点小事,就能掀起风暴。

孩子因此被迫成为“情绪天气预报员”,小心翼翼地揣摩每一次语气和表情。敏感的孩子学会讨好,逐渐形成取悦型人格;麻木的孩子则封闭自己,代价是失去正常的情绪体验。

更隐蔽的伤害在于,他们常常把母亲的情绪波动归因于自己,认为“是我惹她不开心”,并背上并不属于自己的责任感。

03

牺牲型母亲,塑造“愧疚驱动”的人生

“我为你放弃了事业”“这块肉你吃,妈妈不饿”——这些话听上去温柔,却在潜意识中让孩子觉得自己欠了一笔无法还清的债。

这样的孩子,不敢尽情享受快乐:踢球时想到母亲的辛苦,聚会时担心母亲的孤独,甚至连高考志愿都变成了道德抉择。

他们要么一生背负愧疚,努力贬低自己来回应母亲的付出;要么在成年后用激烈反叛切断联系。而更令人担忧的是,这种模式很可能在他们未来的家庭中被复制,形成痛苦的循环。

04

真正的爱,是土壤不是模具

要打破这种代际传递,父母首先需要学会与自己的焦虑和不安和解:对生活失控的担忧、对自我价值的怀疑、对未来的恐惧。

真正的爱,不是强行塑形的模具,而是滋养生命的土壤。它提供支持,却不规定孩子只能长成某一种样子。

当父母从“培养完美”转变为“陪伴真实”,孩子才能卸下那份沉重的负担,在属于自己的道路上找到自由与力量。