原创 令人敬佩的客家华侨,曾是孙文的背后支持,至今垄断90%典当业

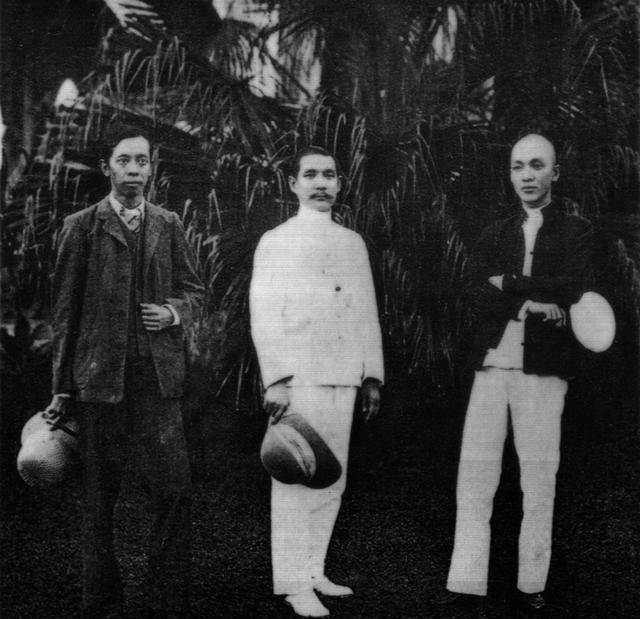

二十世纪初,英属马来西亚西部的槟榔屿上,打铜仔街120号,这座外观普通的街屋并不起眼,典型的热带殖民地风格,黑白相间、狭长的设计。看似平凡的这座街屋,实际上却隐藏着中国革命的重要历史——它曾是同盟会海外组织的所在地。这里,不仅是孙中山多次发动起义时,革命者们的庇护所,也是客家移民们负责筹集资金、协调人力、传递情报的重要中心。 十九世纪末到二十世纪初,中国的改革与革命风潮汹涌澎湃。南洋的客家移民社群在这段历史中,扮演了至关重要的角色。近三十年来,研究者在客家学领域逐渐关注到南洋客家人与太平天国、孙中山等革命力量之间的关系。翻开孙中山所写的《中国革命史》,我们可以得出几个结论:第一,南洋的移民社群中有大量的会党;第二,移民们在革命运动中,不仅捐赠了大量资金,还积极参与了宣传;第三,会党成员们在多次革命中,勇敢地冲锋陷阵,发挥了重要作用。 南洋不仅是革命者的庇护所,更是筹款的宝库。孙中山当年便把南洋作为革命的策源地之一,推动策划中国革命。他在南洋各地筹建革命支部、募款、兴办报纸并进行革命宣传演讲。

例如,副领事谢梦池的家族,在黄花岗起义和三二九广州之役中,谢良牧、谢逸桥等家族成员,不仅为革命提供了资金,还负责培养革命人才,承担了革命人士的旅费,并在返回槟榔屿后,接待孙中山和同盟会的成员。 至于为什么华侨会如此支持孙中山的革命事业,或许可以从错置的乡愁来解释——对许多移民来说,南洋并非他们的家,在对马来西亚的土地认同感较低的情况下,中国的革命事业显得尤为吸引人。通过客家移民的帮助,槟榔屿和其他英属马来亚地区成为了孙中山推动革命起义的重要基地之一。 那么,作为支持同盟会的金主,客家华侨的资金又从哪里来呢?事实上,早期的南洋客家移民除了从事采矿业外,还在典当、药材、钟表、洋行等行业表现突出。尽管随着时间的推移,客家移民在这些行业的垄断逐渐减弱,但客家人在新加坡的典当行业仍然占据主导地位。直到今天,新加坡大约80%的当铺,仍由客家移民后代经营。 客家人为何能在金融业前身的典当行业占据垄断地位呢?传统上,客家人给人的印象是重农轻商,保守且不擅长冒险。在他们相对贫困的原乡经历,限制了他们的职业选择。然而,在新加坡的客家移民却突破了这一印象,迅速在典当业等行业取得了成功。 早期的客家移民大多是从事体力劳动的苦力,来南洋的时间也比福建、潮州和广东的移民晚。因此,为了逃避苦力生涯并开展生意,他们不得不进入其他群体还没有涉足的行业。于是,这些新来的客家人纷纷从事中药、缝制洋服和典当等行业。 1872年,蓝秋山在新加坡开设了第一家客家当铺生和当,大埔客家人便开始在新马地区经营当铺。由于客家人注重宗族观念,他们常常会把亲族、同乡带到南洋一起谋生。这些晚一些到达南洋的客家移民,通常会在原乡亲族的指导下学习并积累经验,待有了一定积蓄或自主创业的机会,便开设自己的生意。 20世纪初,新加坡的典当行业几乎被客家大埔人垄断。1920至1929年,新加坡经营当铺的全盛时期,共有25家当铺,其中22家是由客家人经营的。这些当铺的营业额和流动资本极为可观。 典当业作为一个特殊的行业,分工细致,运作复杂,通常由头手负责大部分运营事宜,头手的选拔标准非常严格。许多从学徒做起的人,最终通过长期的努力晋升为头手,逐渐掌握了行业的核心。 此外,学者曾将南洋的客家人分为两类:一种是既融入又区隔的城市客家,另一种是保存客家语言的乡村客家。新加坡的客家移民属于前者,他们通过在典当业、中药行等特定行业的垄断,形成了坚实的经济基础。 通过这些经历,南洋的客家移民不仅为中国的革命事业提供了关键的支持,也在新加坡的金融行业占据了主导地位。通过他们的努力和智慧,客家移民在新马地区写下了一篇篇属于他们的历史篇章。 这些故事,虽然大多数早已消失在历史长河中,但却是那些离乡背井、克服重重困难、在异乡辛勤奋斗的客家移民们,用汗水和坚韧书写的英雄篇章。