“您得了抑郁症,先买288元套餐吧!”情绪消费暗坑:花钱买来更大伤害

——解码“情绪消费”之二

“您得了很严重的抑郁症,建议先下单我们288元的咨询治疗套餐。”

2024年6月,家住广东湛江的陈哲远在手机应用商店发现一款主打情绪倾听的App,宣传页面的一行大字格外醒目——“有烦心事,我们来倾听”。

因为工作压力长期失眠、焦虑的陈哲远,正愁无人倾诉。抱着试一试的心态,陈哲远下载了这款App,与电话那头的“咨询师”没聊多久,对方就让他下单特殊的咨询套餐,一周两次,一次288元。

出于信任,陈哲远下单了这一咨询套餐。但不久他就发现,“咨询师”每次只是分析他的问题,却从不提出解决方案。有一次,“咨询师”提出要和他家人沟通,遭到了家人拒绝,于是这位“咨询师”就开始对其家人展开语言攻击。

“她说我的父母是问题源头,并不爱我,‘不配为人父母’,甚至让我去查是不是他们亲生的。”陈哲远回忆,自那之后,他的情绪越来越差,家庭关系也受到了影响。

花了近2000元,“治疗效果”却适得其反。这让陈哲远开始复盘这次“踩坑”经历——咨询师没有资质证明、App无法查询公开的资格证书。

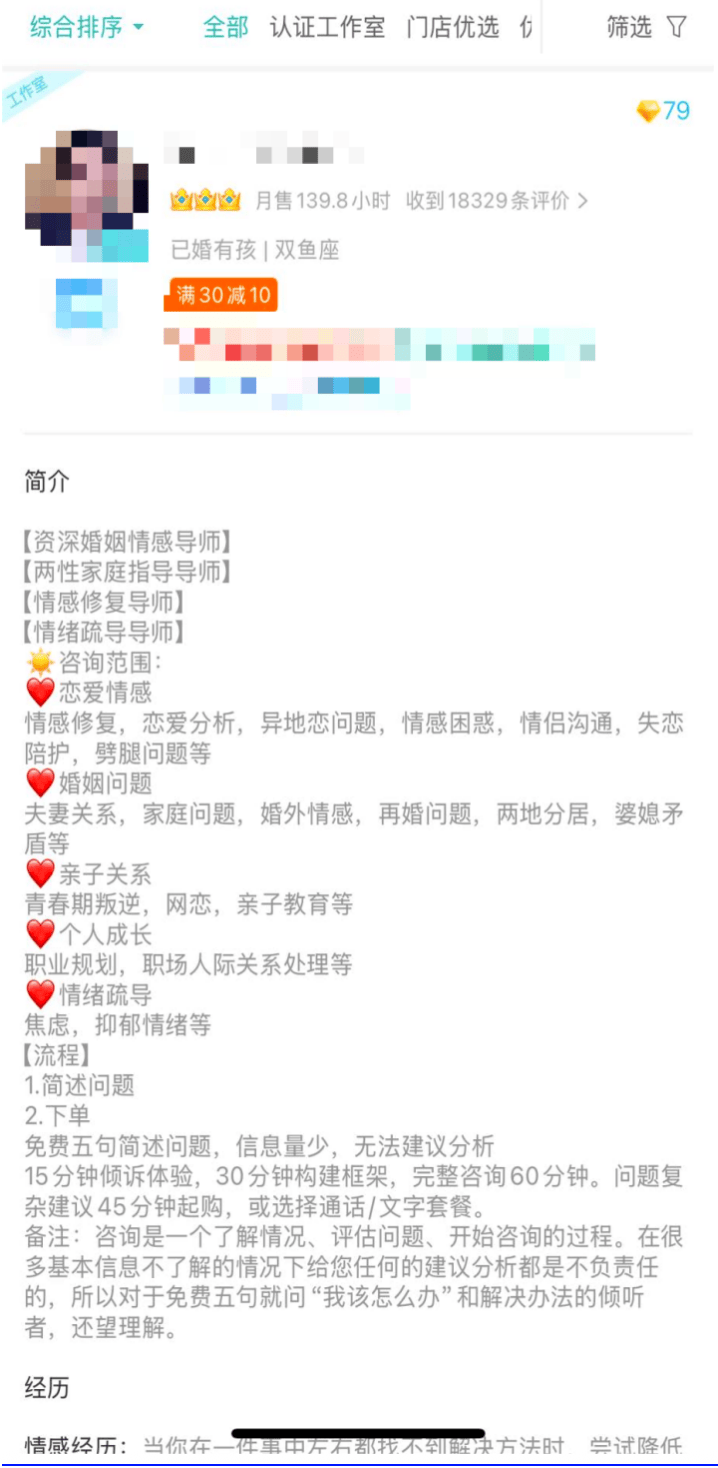

受访者供图 在咨询师介绍页面,无法找到其相关资质认证

“我们也接触过类似的案例。消费者希望‘咨询舒压’,结果造成心理的二次伤害。”心理咨询师张艺欢说。

事实上,陈哲远的遭遇并非个例。近年来,人们对情绪价值的需求,让一众情绪消费产品如雨后春笋般出现,但如同“情绪”本身看不见、摸不着,新兴消费中同样藏着不少隐患。

陪聊的圈套

2024年9月开学后,在朋友的推荐下,在北京读大学的大二女生韩美琪加入了一个名为“陪聊团”的QQ群。根据群主介绍,人们进群之后就会绑定“CP”——有专门的陪聊员添加你为好友,开始“陪聊”,价格为一个小时40元。

韩美琪入群后,很快就有一个“陪聊员”加了她。三言两语之后,韩美琪就给对方转账陪聊费用200元。

“他会听我讲学校里的烦恼,给我建议。比如,如何和舍友相处,如何平衡课业和社团,怎么应对不公平待遇,面对父母的压力怎样排解……”韩美琪回忆说。

但韩美琪没有注意到,自己有意无意间透露给“陪聊员”的个人信息也越来越多:学校、专业、家乡、父母的工作,甚至手机号、住址等等。

很快,韩美琪开始不断收到各种骚扰电话:保险、买房、健身……甚至因为自己就读英语专业,不断有留学机构和教培机构“精准”找到她。

“到后来,他们上来就问‘是XX大学英语专业3班的韩美琪吗?’”韩美琪非常纳闷,为什么这些人会知道自己的信息?仔细回忆后她发现,这些信息她只和“陪聊员”说起过。

韩美琪质问后,那位平时和蔼可亲的“陪聊员”直接将她删除,群主也将她踢出了群聊。

韩美琪在“陪聊”上大约花了800元。但由于与陪聊员后续沟通多为语音电话,没有通话录音,现在不仅“陪聊费”打了水漂,韩美琪还陷入了“自己的信息被陌生人掌握”的恐惧中。

“很怕,很后悔,我不该有问必答。”韩美琪开始担心对方用AI合成的声音诈骗爸妈。

在法律层面,泄露个人隐私的陪聊服务显然已经违法。但现实中,监管却很难真正到位。

北京职业律师安宇华告诉央视网《锋面》记者,陪聊服务的提供者多为个人,数量多、分布广泛、服务的方式灵活多样,很难做到全面有效地监管。

比如,目前的陪聊服务大多通过聊天软件进行,但聊天记录、系统日志很容易丢失或被删除,也很容易被篡改或伪造,引发个人信息泄露风险。

“再买点,多买点!”

45岁的武汉市民张惠婷无法理解女儿的爱好——今年女儿高中毕业,暑假才刚开始,就频繁前往一家剧本杀门店。

仔细询问下,张惠婷得知女儿迷上了“恋陪本”(以某个玩家恋人身份出现,陪玩家谈恋爱的情感类剧本杀),为了增强游戏沉浸感,这类剧本中,剧本杀主持人会与玩家进行牵手、拥抱等互动,沉浸式让玩家体验刻骨铭心的爱情故事。

“恋陪本”一次的价格就要500多元。因为除了客单价之外,还有许多附加的费用。比如,作为主角,要为配角们提供奶茶、伴手礼等补贴。

女儿告诉张惠婷,这种模式就是“花钱让大家帮自己谈恋爱”“花钱做一次爱情美梦”。但是张惠婷发现女儿似乎沉浸在“做梦”的感觉里,不愿意出来。

女儿告诉她,游戏里的恋陪会为了她全心全意地付出,为她“下跪”甚至“挡刀”,她经常玩得泪流满面。“渐渐地,女儿对这种游戏产生了依赖。剧本杀的店家和DM(恋陪主持人)也不断利用这种情感依赖,诱导我女儿办会员、体验新剧本等等。”张惠婷说。

根据安宇华观察,情绪经济发展中,“诱导消费”的情况越来越多。比如,一些盲盒直播间里,消费者买够数后会得到“加奖”(额外增加的奖励),通过“额外赠送”“许愿赠送”等模式,促使消费者不断下单。

在他看来,目前“剧本杀”“情绪疏导”“直播间”等很多新兴产业缺乏统一的行业监管标准。对于剧本内容、服务形式、互动尺度都没有相应的规范。“因此,行业从业者良莠不齐,个别商家为追求利益‘打擦边球’,监管部门很难实现精准监管。”

而另一边,对于消费行为的界定也存在困难。安宇华提出,以剧本杀或者“恋陪本”为例,消费本身具有一定的主观性和模糊性。“玩家出于对情感的追求,自愿付费,很难界定哪些消费属于正常体验消费,哪些是被诱导的消费。”

而且,“情绪诱导消费”的模式有很大部分通过线上接单,平台对从业者的审核资质往往流于形式。安宇华介绍说,“小作坊式”的服务绕过平台私下交易也有发生,监管部门很难主动发现。

同质化的“舒压”

“满大街的‘解压馆’‘舒压店’,实际上内容都差不多——摔盆砸碗,鬼哭狼嚎。”在体验过北京十几家“解压馆”之后,李晨茹感觉到枯燥无聊。

作为一名资深“情绪消费者”,李晨茹从去年离职之后就不断寻找释放情绪的新方法。离职前的一场病,让她格外关注自己的情绪状况。秉持着“有压力就要排毒”的心态,近一年来她尝试了各种情绪疏导类产品。

但最近,她开始逐渐觉得乏味:“拿解压馆举例,基本是砸酒瓶,设置一个房间让人嘶吼,或者是射箭、蹦床,用一些常见的娱乐项目简单拼凑。场景布置上也大同小异,什么黄金屋、颠倒屋、水床、纸醉金迷屋,到处都一样。”

商场内的挂坠产品。与情绪相关的消费增长同时,部分消费者期盼更个性的产品和消费模式 于天昊摄

她曾经是一名盲盒收集狂,现在却逐渐对手办产品无感。“到处都是风格类似的盲盒,一味模仿大厂家。”

李晨茹觉得,现在的情绪消费热度很高,但是满足个性化需求的东西却很少。

李晨茹的感知也在被数据印证。南都湾财社发布的《情绪经济社会认知度调研报告》显示,超过50%的受访者认为情绪消费市场同质化严重,解压玩具同质化率高达73%,情感咨询服务投诉量年增45%。

“情绪消费规模高速增长,也会导致同质化问题加剧,文化创新力不足。企业过度依赖现有模式,缺乏原创性、跟风现象严重,难以满足消费者日益多元的情绪需求。”安宇华表示,重复的、碎片化的情绪消费挤占公众过多时间和财力,是一件值得警惕的事情。

记者:于天昊