警惕!高发的甲状腺结节,忽视可能埋隐患

在体检报告中,“甲状腺结节” 正成为越来越多人的 “常客”。据中华医学会内分泌学分会最新调查数据显示,我国甲状腺结节总体患病率已达 20.43%,意味着每 5 人中就有 1 人存在甲状腺结节问题。更令人担忧的是,不少人认为 “结节良性就不用管”,却不知这种忽视可能埋下恶变、器官压迫等健康隐患。随着医学技术的发展,多模态 AI 智能消融术的出现,为甲状腺结节治疗带来了微创、精准的新方案,打破了传统治疗的局限。

一、甲状腺结节:高发背后的 “隐形风险”

甲状腺结节是甲状腺内局部组织异常增生形成的肿块,多数情况下为良性(约占 90%),但这并不意味着可以 “高枕无忧”。临床数据显示,仍有 5%-10% 的良性结节可能随时间推移出现 “恶变倾向”,而未及时干预的恶性结节(甲状腺癌),会逐渐侵犯周围组织,甚至发生远处转移。此外,即使是良性结节,若直径超过 3 厘米,可能压迫气管、食管或喉返神经,导致吞咽困难、声音嘶哑、呼吸困难等症状,严重影响生活质量。

为何甲状腺结节如此高发?除了遗传因素,现代生活中的精神压力过大、长期熬夜、碘摄入不均衡、辐射暴露(如长期接触电脑、手机辐射)等,都是诱发结节的重要因素。尤其中年女性,因内分泌波动较大,患病率是男性的 3-4 倍。然而,多数人在体检发现结节后,要么因 “无症状” 拖延随访,要么因恐惧传统手术(如甲状腺全切术)而拒绝治疗,最终让小隐患演变成大问题。

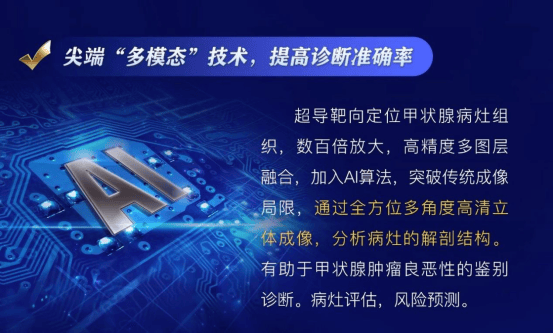

二、多模态 AI 智能消融术:精准微创,破解治疗难题

传统甲状腺结节治疗多依赖手术切除,不仅会在颈部留下 6-8 厘米的疤痕,还可能损伤甲状腺周围的神经和血管,部分患者术后需终身服用甲状腺素替代药物。而多模态 AI 智能消融术的诞生,彻底改变了这一现状,其核心优势在于 “精准定位、微创治疗、保留甲状腺功能”。

该技术以 “多模态 AI 影像融合” 为核心,通过整合超声、CT、MRI 等多种影像数据,让 AI 系统快速构建结节的三维立体模型,精准识别结节的大小、边界、血供情况及与周围组织的关系,误差可控制在 0.1 毫米以内。在治疗过程中,医生通过 AI 导航系统实时引导消融针,经皮肤穿刺直达结节内部,利用射频、微波或激光等能量,将结节组织 “原位灭活”—— 这些被破坏的结节会在术后 3-6 个月内逐渐被人体吸收,最终消失。

与传统手术相比,多模态 AI 智能消融术的优势十分显著:一是微创无痕,穿刺伤口仅 1-2 毫米,术后无需缝合,颈部不会留下疤痕;二是精准安全,AI 导航能避开血管、神经等关键结构,降低并发症风险;三是保留功能,无需切除甲状腺组织,术后甲状腺激素水平基本正常,避免了终身服药的困扰;四是恢复快速,手术时间仅 15-30 分钟,术后观察 2-4 小时即可出院,1 周内即可恢复正常工作生活。

三、科学管理甲状腺结节:预防、筛查、干预一个都不能少

面对高发的甲状腺结节,“早发现、早评估、早干预” 是关键。首先,在预防层面,应保持规律作息,避免长期熬夜;合理摄入碘盐,避免过量或不足(成人每日碘摄入量建议为 120 微克);减少辐射暴露,使用电子设备时注意保持适当距离。其次,筛查尤为重要 ——20-40 岁人群建议每 2 年做 1 次甲状腺超声检查,40 岁以上、有甲状腺癌家族史或辐射暴露史的高危人群,应每年检查 1 次,以便及时发现结节变化。

若体检发现甲状腺结节,无需过度恐慌,可通过超声引导下细针穿刺活检明确结节性质。对于良性但有压迫症状、影响外观或存在恶变倾向的结节,多模态 AI 智能消融术是理想选择;对于已确诊为恶性的早期甲状腺微小癌(直径≤1 厘米),该技术也可实现精准灭活,避免传统手术的创伤。而对于晚期恶性结节,则需结合手术、放疗等综合治疗方案,切勿因拖延延误最佳治疗时机。

甲状腺是人体重要的内分泌器官,关乎新陈代谢、生长发育等关键生理功能。面对高发的甲状腺结节,既不能因 “良性” 忽视风险,也不必因 “结节” 过度焦虑。随着多模态 AI 智能消融术等微创技术的不断发展,甲状腺结节治疗已进入 “精准微创时代”。重视定期筛查,科学选择治疗方案,才能守护甲状腺健康,避免小隐患演变成大麻烦。