原创 是谁给天地会立的人设?人家一个黑帮,怎么就成了反清义士集团

创始人

2025-09-12 02:08:23

0次

《鹿鼎记》中的天地会形象探析

相关内容

热门资讯

A股表现活跃,居民资金入市为何...

本文共2500 字 阅读完约5分钟 金融投资报记者 张璐璇 8月以来,伴随着A股市场的表现活跃...

如果我们让自由进入我们共同呼吸...

如果你身处某个联盟,并感到舒适, 你就知道这是一个不够广泛的联盟。 ——伯尼斯·约翰逊·里根 《谁...

原创 以...

有一首词,上阕写半生追求名利与情感,借酒抒怀,夜深时心境渐明;下阕写醉醒之间的状态,感叹世间清浊,最...

湖南这两处景区值得一游?衡山与...

湖南景区哪些值得一游推荐 第四个,衡山 南岳是衡山的别称,为中国五岳之一,地处湖南省东南部中心地带...

【解局】中国为何新建黄岩岛国家...

【环球时报-环球网报道 记者 樊巍】中国政府网10日公布了国务院批复自然资源部关于报请新建黄岩岛国家...

两大一小去广东潮汕玩五天预算多...

家人们,有娃之后,是不是总想着找个地方既能让孩子玩得开心,又能让自己放松身心,还能一家人一起留下美好...

【晋东南之行】走你最美古堡不仅...

湘峪古堡,号称世界最美古堡,也是中国北方明代第一古城堡,更为晋东南117处古城堡之首。这如何能不去看...

知名女主持人自曝:我雷暴哮喘了...

9月10日傍晚,知名主持人瑶淼在个人社交账号上发视频,并配文:我雷暴哮喘了。 瑶淼说,北京雷暴雨之...

原创 晋...

最近中秋小长假去晋江施琅故里玩的朋友跟我说,他们在村里停车被村民拦住要钱。说是不给50块停车费,就威...

原创 是...

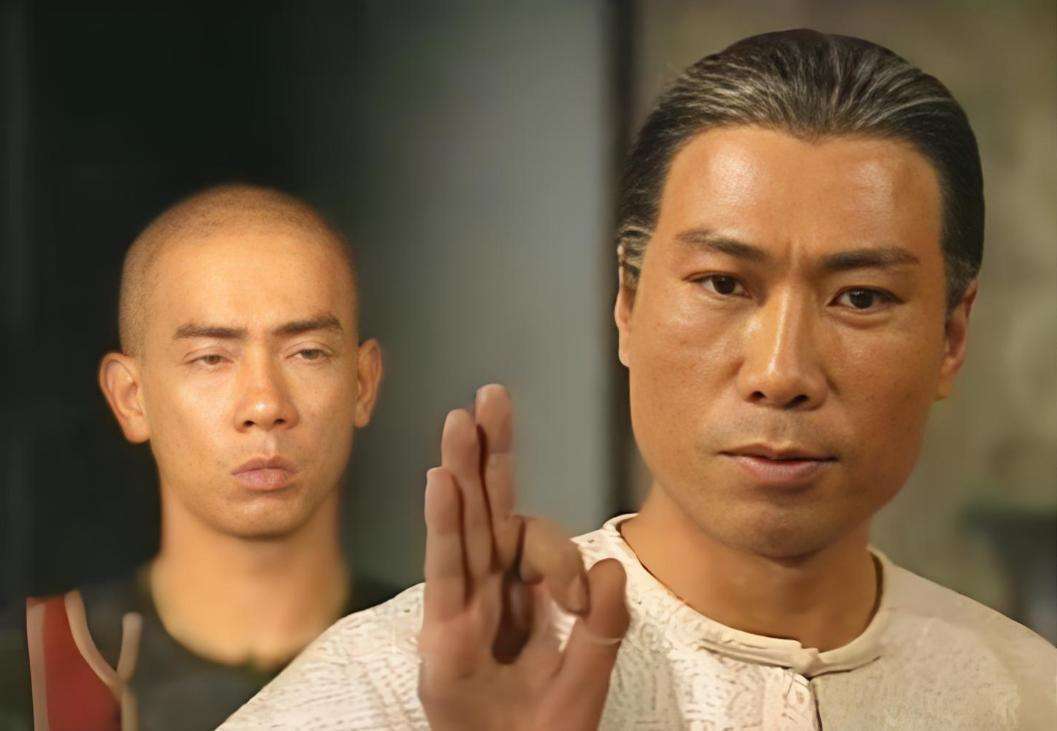

《鹿鼎记》中的天地会形象探析 在众多以清代为背景的影视作品中,天地会成员往往被塑造成悲情英雄的形...