秋冬总手脚冰凉、偶尔麻木?末梢循环弱可能在悄悄影响肢体滋养

手脚作为人体 “循环末端”,依赖充足的血液输送氧气和热量维持温暖与灵活。尤其秋冬季节,气温下降会让血管收缩,若本身末梢循环薄弱,就会出现手脚持续麻木、皮肤变色时,可能已伴随末梢神经轻度缺血。

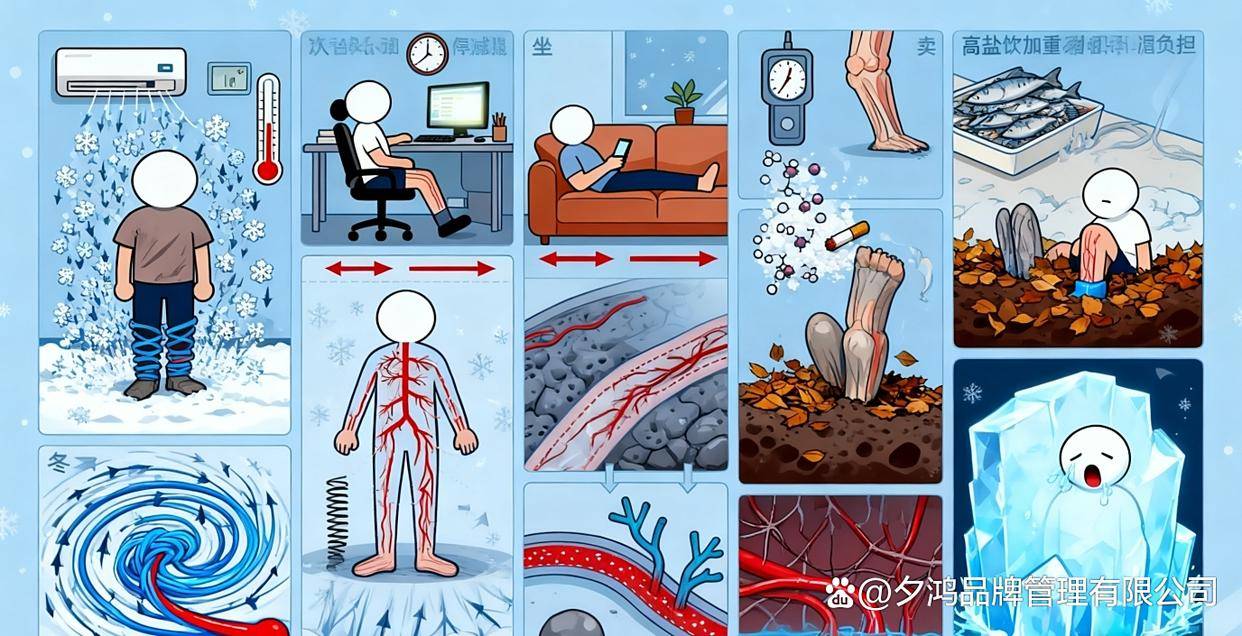

一、这些习惯,正在悄悄削弱末梢循环

末梢循环弱并非突然出现,日常行为的积累会逐渐影响末端血管功能:

• 秋冬保暖 “偷工减料”:为追求美观穿露脚踝裤子、单层薄袜,或室内空调温度低于 18℃却不添衣物,会让手脚血管因寒冷剧烈收缩,血管腔变窄,血液难以顺畅流向末梢;中医认为 “寒主收引”,寒气入侵会导致气血凝滞,末梢作为 “气血运行的最后一站”,最先出现循环受阻,手脚冰凉加重。

• 久坐少动 “停滞” 血流:办公室久坐 8 小时、居家躺卧刷手机,全身血流速度变慢,末梢血管缺乏 “肌肉泵助力”(肌肉收缩能推动血液向末端流动);尤其秋冬活动量减少,手脚长期处于静止状态,血液易在末梢淤积,就像 “水管末端积水”,导致冰凉、麻木感频繁出现。

• 吸烟 “直接” 收缩血管:烟草中的尼古丁会让全身血管(包括末梢小血管)瞬间痉挛,手脚血流速度骤降;长期吸烟还会损伤血管内皮,让末梢血管弹性变差,收缩能力下降,比不吸烟者出现末梢循环问题的概率高 2.8 倍,且秋冬症状更明显。

• 高盐饮食 “加重” 循环负担:顿顿吃腌制食品、重口味外卖,会导致血压波动升高,末梢小血管对血压变化敏感,高压状态下易持续收缩,血液难以突破 “狭窄通道” 到达手脚;同时高盐会导致水钠潴留,血液粘稠度增加,进一步减慢末梢血流速度。

• 熬夜 “耗损” 循环动力:长期凌晨 1 点后入睡,会打乱交感神经与副交感神经的节律,导致血管收缩舒张紊乱;夜间本是末梢循环 “休整期”,熬夜会让血管持续处于轻度紧张状态,血液无法充分滋养手脚,晨起仍觉冰凉、乏力。

二、身体发出这些信号,警惕末梢循环弱

当末梢循环开始薄弱时,身体会释放 “预警信号”,及时察觉能避免问题加重:

• 典型的循环预警:秋冬手脚冰凉持续超过 1 小时,捂热水袋或戴手套后仍难回暖;手指、脚趾偶尔麻木,如握鼠标 10 分钟后指尖发麻,活动后需 1-2 分钟缓解;手脚皮肤温度明显低于身体其他部位,摸起来 “冰凉刺骨”—— 这些是末梢循环弱的典型表现,需警惕末梢缺血、神经滋养不足。

• 皮肤与感官的异常提示:手脚皮肤颜色变浅(苍白)或变紫(发绀),尤其遇冷后明显;指甲盖变脆、易断裂,月牙面积缩小(低于指甲 1/5);手脚伤口愈合慢,如指尖小擦伤 1 周仍不结痂(末梢供血不足导致修复慢)—— 这些信号提示末梢循环已受明显影响,需及时调理。

• 细微不适别忽视:手指、脚趾偶尔刺痛,像 “针扎” 一样,几秒后消失;手脚灵活性下降,如系鞋带、扣纽扣时动作变慢;秋冬频繁出现手脚抽筋,非缺钙导致(循环差让肌肉供血不足,易痉挛)—— 这些看似 “轻微” 的症状,其实是末梢循环弱的早期信号,不能掉以轻心。

三、中西医如何改善末梢循环弱?

面对这类问题,中西医虽思路不同,但核心都是 “扩张末梢血管、恢复末端供血”:

西医:精准查因,从 “循环与保暖” 入手干预

西医注重通过检查明确末梢状态,针对性改善:

• 先做 “末梢循环检查”:用血流变仪测血液粘稠度;通过末梢血管超声查看手指、脚趾血管是否有狭窄;测血压、血糖(排除高血压、糖尿病导致的循环问题);做 “指端血氧饱和度检测”,评估末梢氧气供应情况。

• 针对性干预:若血液粘稠度高,会指导每天喝 1500-2000 毫升温水,避免高盐高脂饮食;若血管轻度狭窄,会推荐 “末梢友好型运动”(如手指操、踝泵运动),激活末端血流;若秋冬症状加重,会建议穿医用保暖袜(含远红外纤维),避免手脚暴露受寒;同时强调戒烟,减少血管痉挛风险。

中医:辨证调理,以 “温阳通脉、益气活血” 为核心

中医认为这类问题多与 “阳虚寒凝、气血亏虚” 相关,调理需结合体质:

• 辨证施方:若伴随手脚冰凉、怕冷明显(阳虚寒凝型),会用温阳散寒的方剂;若伴随手脚乏力、面色淡(气血亏虚型),会加入益气养血的药材;若伴随手脚麻木、皮肤色暗(血瘀型),则会用活血通络的成分。对于典型的末梢循环弱证,医生可能会在辨证后,建议使用具有改善循环作用的调理方式,比如银杏蜜环口服溶液。

• 日常辅助:在中医师指导下,可用艾叶、生姜煮水泡手脚(适合阳虚者)、红枣、桂圆泡水(适合气血不足者)辅助调理;练习 “手脚保健操”(手指:屈伸、抓握各 10 次;脚趾:勾脚、伸脚各 10 次),促进末梢循环;秋冬适当吃温热食物(如羊肉、核桃),避免生冷饮食加重寒气。

四、日常做好这些事,让末梢循环 “暖起来”

预防末梢循环弱,秋冬习惯比后期调理更重要,坚持这几点能有效改善:

• 秋冬保暖 “做足功课”:穿高腰厚裤、加绒保暖袜(脚踝处无紧勒),避免露脚踝;外出戴手套(选触屏款,减少频繁脱戴受凉)、穿厚底鞋(隔绝地面寒气);室内空调温度保持 20-22℃,手脚冰凉时用温水(40℃左右)泡 5-10 分钟,促进血管舒张。

• 动出 “活末梢” 的节奏:每天做 10 分钟末梢运动:手指操(弹钢琴式屈伸、握力球训练)、踝泵运动(勾脚 10 秒、伸脚 10 秒,每组 20 次);工作间隙多搓手、跺脚,激活末端血流;每周 3 次快走(30 分钟 / 次),全身血流加快能间接改善末梢供血,尤其秋冬户外快走需注意保暖。

• 吃对 “养末梢” 的饭:少吃腌制食品、甜饮料,多吃富含铁的瘦肉、菠菜(铁能提升血液携氧能力),富含维生素 E 的坚果、芝麻(保护血管内皮),富含膳食纤维的燕麦、红薯(改善血液粘稠度);秋冬每周吃 1-2 次羊肉汤(加生姜、当归,遵医嘱),帮助温阳散寒,改善末梢循环。

• 规律作息,少耗 “循环动力”:晚上 11 点前入睡,保证 7-8 小时睡眠,让身体有足够时间修复血管、储存气血;睡前 1 小时远离电子屏幕,用暖手宝热敷手脚 10 分钟,帮助末梢血管舒张,为夜间循环 “减负”;避免熬夜,减少血管持续紧张带来的末梢供血不足。

末梢循环弱对健康的影响虽不紧急,却会降低秋冬生活质量,长期忽视可能导致末梢神经炎、冻疮加重。记住:秋冬手脚冰凉、麻木不是 “体质问题”,而是身体在提醒你 “该关注末梢循环了”。若出现手脚持续麻木、皮肤变色、伤口难愈合等症状,一定要及时就医;涉及药物调理时,务必遵医嘱,切勿自行用药。守护末梢健康,从做好每一个秋冬保暖与运动习惯开始。