原创 原来这么多疾病都与晚餐有关!医生:一定要改掉这几个晚餐坏习惯

随着生活节奏加快,晚餐成了很多人释放压力、补偿情绪的“主场”。但当你把所有的满足都堆在这顿饭上时,身体的抗议就已经在悄无声息地开始了。

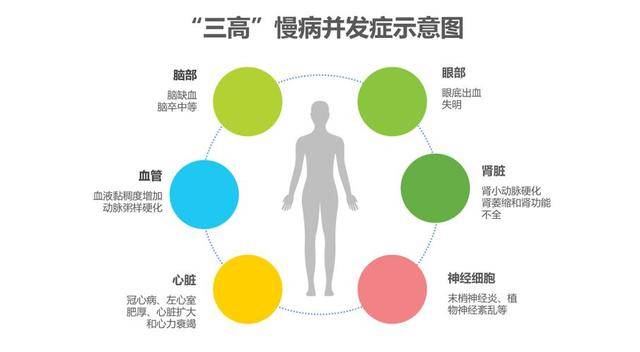

表面上看,晚餐吃得丰富是一种“享受生活”的方式,但实际情况却是,很多慢性疾病都悄悄从这顿饭开始。

根据国内一项涵盖近2万人群的大型研究发现,那些晚餐时间常常超过20点,且经常摄入高热量、高脂肪饮食的人,患代谢类疾病的风险明显升高。其中2型糖尿病、高脂血症、脂肪肝等疾病更是与晚餐行为密切相关。

特别是那些晚餐吃得晚,还爱吃富含饱和脂肪食物的人。第二天清晨的血糖水平普遍偏高。这是因为夜间身体原本进入代谢低潮期,胰岛素敏感性下降,高糖高脂摄入后代谢缓慢,导致血糖和血脂“堆积过夜”。

那些认为“晚上吃多点没关系,明天跑步消耗掉”的人,更应该警惕。

夜间代谢能力下降,哪怕是摄入相同热量,也比白天更容易转化为脂肪。

人的身体有一套自我调节的节律机制,医学上称为“昼夜节律”。到了晚上,胰岛素分泌减少,肝脏的解毒功能减慢,大脑也逐渐进入休整模式。如果再吃下一顿大餐,会扰乱激素的节律,还可能打破肠道菌群的平衡。

而且晚餐高脂饮食还会影响睡眠质量。一项国内医学研究指出,晚间摄入大量油脂会减少深睡时长,导致入睡困难、多梦、易醒。

这是因为高脂饮食会刺激胃酸分泌、加重胃肠负担,睡前胃里“热火朝天”,身体又怎能安然入眠。

有些人睡前还喜欢“加餐”,比如饼干、牛奶、甜品,这被称为“睡前零食”。一眼看上去似乎有助于睡眠,实际上却可能加剧夜间的代谢负担。

研究发现,夜间摄入高糖或高脂零食会显著延迟胃排空时间,影响褪黑素分泌,使人难以快速入睡。更严重的是,食物尚未完全消化,人体已进入睡眠,容易出现胃食管反流、夜间咳嗽等问题。

若确实睡前感到饥饿,可以选择少量温牛奶、几片全麦饼干或一小把坚果。这类“轻质”食物热量低、易于消化,还能缓解睡前焦虑,帮助提高睡眠质量。

如何科学改善晚餐习惯?

要想真正吃得健康,需要在多个方面进行优化:

1.晚餐时间应适当提前,给身体留出足够的消化窗口

18:00-19:30被认为是较为理想的晚餐时间段。晚饭后距离睡眠时间不应少于3小时,这样既能减少胃肠负担,也利于内脏系统完成清理和修复任务。

2.饮食结构需清淡均衡

晚餐宜选择低脂、低盐、低糖的食物,多摄入蔬菜、豆制品、鱼类等优质蛋白,搭配适量粗粮和复合碳水。

3.控制晚餐摄入量,坚持“七分饱”原则

所谓“七分饱”,是指饭后仍有余地、不觉得胀。很多人晚餐进食过快,大脑还未接收到饱腹信号就已经吃撑。慢慢吃、细嚼慢咽,是控制食量、提升代谢的有效方式。

4.饭后适当活动,提升夜间代谢效率

吃完饭立刻窝在沙发上,是促进脂肪堆积的“捷径”。哪怕只是散步十分钟、做做家务,也能有效改善血糖控制,减少脂肪合成,对预防肥胖、脂肪肝有积极意义。

老年人晚餐特别注意事项

进入中老年阶段,基础代谢率会明显下降。若晚餐仍然油腻、过量,不仅会导致消化不良、血糖波动,还可能加速脂肪堆积、加重肝肾负担。

对于老年人,晚餐需要做到“少而精”。可选择蒸、煮、炖等方式制作软烂食物,避免煎炸及生冷刺激。以南瓜小米粥、蒸蛋、拌豆腐为例,既能提供优质蛋白和膳食纤维,又利于消化吸收。

老年人晚餐也应减少钠盐摄入,以防水肿、血压升高。若有基础疾病如高血压、高血脂,更应遵循医嘱控制总热量和脂肪比例。

不规律、过量、高脂高糖的晚餐方式,可能在短期内看不出危害,但给身体带来的反应会“迟到但不会缺席”。

如果认真安排好晚餐,控制总热量,结构均衡,不仅能改善睡眠质量,还能在第二天感受到神清气爽、胃口适中、专注力提升。长期坚持,慢性疾病的风险也将大大降低。

古人云:“晚饭吃少,安乐到老。”这一句养生箴言,是现代生活中应被铭记的健康提醒。晚餐,不是放纵的借口,而是自律的机会。

参考文献:

[1] 王琳,李勇,陈晓东. 晚餐时间与代谢综合征风险的相关性研究[J]. 中华预防医学杂志, 2023, 57(6):702-707.

[2] 刘敏,张建国. 不同晚餐时间对2型糖尿病风险的影响[J]. 中国临床营养杂志, 2022, 30(4):201-205.

[3] 李英辉,张小波. 晚餐时间与代谢综合征的相关性研究[J]. 中国临床营养杂志, 2021, 29(4): 241-244.

[4] 国家心血管病中心.中国心血管健康与疾病报告2022.

[5] 刘玉霞,赵明. 不良晚餐习惯与慢性病发病风险关系分析[J]. 中国健康教育, 2023, 39(3): 215-218.