秋日眩晕需警惕,枕后受凉是常见诱因

金秋已至,天气渐凉,早晚出门不注意保暖不少人突然就被一阵 “天旋地转”找上门:转头看手机时晕、起床翻身时晕、低头捡东西时也晕,还伴着颈后酸痛发僵。这未必是“耳石症”或“高血压”,而有可能是枕后肌群受凉引发的秋季特有的眩晕!

从中医角度,教您分清眩晕类型、避开误区,再用“保暖 + 理疗 + 中药 + 食疗”四招,帮你摆脱秋季眩晕困扰。

一.什么是 “枕后受凉型眩晕”?秋日常见的 “隐形刺客”

中医认为,“头为诸阳之会”,颈后(枕部)是“太阳经”循行的关键部位,这里分布着枕大肌、枕小肌等肌群,不仅支撑颈椎,还保护着给脑部供血的 “椎动脉”。

夏末秋初气温昼夜温差大,若频繁让颈后暴露在凉风中(如空调直吹、睡时露颈),风寒之邪会顺着颈后侵入,导致枕后肌群痉挛僵硬——就像一根被冻僵的绳子,紧紧 “勒住” 了下方的椎动脉,脑部供血不足,自然会出现 “天旋地转” 的眩晕。

这种眩晕有 3 个典型特点,帮你初步判断:

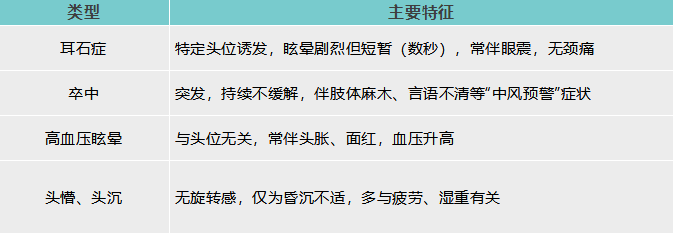

二.眩晕别乱猜!

很多人一眩晕就以为是 “耳石症” 或 “高血压”,其实秋季眩晕类型多,盲目处理可能错过危险信号。教你从4个维度精准鉴别:

三.秋季眩晕不用愁!4 招调理,从 “防” 到 “治” 全搞定

中医调理 “枕后受凉型眩晕”,核心是 “祛风寒、通经络、养颈肩”,结合日常护理和中医手段,效果更明显。

1. 基础招:保暖护颈,从源头阻断 “风寒”

既然是 “受凉” 引发的,保暖就是最直接的调理方式,3 个细节要做好:

日常防凉:空调温度不低于 26℃,风口别对着颈后;早晚出门戴薄棉围巾(护住枕后和颈椎);

睡前热敷:每晚用 40-50℃的热水袋或暖宝宝敷颈后 10-15 分钟(别贴皮肤,防烫伤),促进肌群放松;

选对颈枕:枕头高度 8-12cm(约一拳高),能支撑颈椎自然曲度,避免睡时颈后悬空受凉。

2. 理疗招:疏通经络,缓解肌群痉挛

中医理疗能快速放松僵硬的枕后肌群,推荐 3 种安全易操作的方法:

艾灸驱寒:选 3 个穴位 —— 大椎穴(颈后正中线,低头时最突出的骨头下方)、风池穴(颈后枕骨下方的凹陷处,左右各一个)、天柱穴(风池穴往下 1 横指,颈椎外侧凹陷处)。用艾条温和灸,每穴 5-10 分钟,每周 2-3 次(注意:阴虚火旺者,比如容易口干、手心热的人慎用);

轻柔按摩:用指腹(食指、中指)按揉颈后肌群,从风池穴往下推揉到颈肩部,力度以 “酸胀不疼” 为宜,每次 5-10 分钟;也可找专业中医师做 “颈椎放松手法”,千万别暴力转头按摩,避免损伤颈椎;

走罐通络:在颈后(大椎穴及两侧)涂少量润滑油,用玻璃罐轻吸皮肤后,上下缓慢走罐,直到皮肤微红即可,每周 1 次(皮肤破损、凝血差的人禁用)。

3. 中药招:辨证施治,祛风散寒止眩

中医认为 “枕后受凉型眩晕” 多属 “风寒痹阻证”,核心用 “祛风散寒、通络止痛” 的方剂,需在中医师辨证后使用,这里推荐 1 个经典基础方:

葛根汤加减:葛根 15g、麻黄 6g、桂枝 10g、白芍 10g、生姜 3 片、大枣 5 枚、炙甘草 6g;

功效:葛根能 “解肌通络”,专门舒缓颈肩肌肉;麻黄 + 桂枝可驱散颈后风寒;白芍柔筋止痛,缓解肌群痉挛;

加减:颈痛明显可加羌活 10g、独活 10g(增强祛风除湿);眩晕重可加天麻 10g(平肝息风止眩);颈椎僵硬加木瓜 10g(舒筋活络)。

⚠️ 提醒:中药需根据个人体质调整,比如风热体质(口干、咽痛)者慎用麻黄,务必在中医师指导下服用,别自行抓药。

4. 食疗招:食养结合,温和调理不刺激

日常吃点 “祛风散寒、强颈护肩” 的食材,既能辅助调理,又安全方便:

葛根生姜粥:葛根 30g(切片)、生姜 10g(切丝)、粳米 50g、红糖适量调味煮粥,每日 1 次,连吃 3-5 天;葛根通络、生姜散寒,适合颈凉眩晕者;

葱白紫苏饮:葱白 3 段、紫苏叶 10g、生姜 5g、红糖适量;加水煮沸 10 分钟,取汁代茶饮,早晚各 1 杯;紫苏能祛风散寒,葱白通阳,缓解颈后风寒;

核桃杜仲炖猪腰:核桃 20g、杜仲 15g、猪腰 1 个(去筋膜切片)、生姜 3 片;同炖 1 小时,加盐调味,每周 2 次;杜仲补肝肾、强筋骨,核桃养脑,适合秋季兼顾养肾,缓解颈肩不适。

运动招:强颈护肩,防复发的关键

光调理不锻炼,颈后肌群还是 “弱不禁风”,推荐 3 个舒缓的运动,增强颈肩力量,改善循环:

- 颈椎米字操:坐直,下巴微收(避免仰头),以颈椎为轴,用下巴缓慢 写“米” 字,每个笔画停留 2 秒,幅度以 “不疼” 为限,每次 5 分钟,每天 2 次;眩晕发作时暂停;

- 八段锦 “双手托天理三焦”:双脚与肩同宽,双手十指交叉掌心向上,缓慢举过头顶,同时抬头挺胸(拉伸颈肩),停留 3 秒后缓慢放下,每次 5-8 组;能拉伸颈后肌群,促进气血流通;

- 靠墙收下颌训练:后背贴墙,后脑勺、双肩、臀部、脚跟贴紧墙面,下巴缓慢内收(感觉后颈贴墙),停留 5 秒,重复 10 次,每天 2 组;增强颈肩肌肉力量,改善颈椎生理曲度。

温馨提示:这些情况,一定要及时就医!

如果出现以下情况,别再自行调理,立刻去医院就诊,排除危急疾病:

- 眩晕持续超过 24 小时不缓解,或频繁发作;

- 眩晕时伴肢体麻木、无力、说话含糊、视物成双;

- 伴剧烈头痛、呕吐、意识模糊;

- 自行调理 1 周后,症状没有改善甚至加重。

秋季的眩晕,多是 “颈后受凉” 惹的祸,只要分清类型、做好保暖,再结合理疗、中药、食疗和运动,就能有效缓解。但也应警惕其他重症眩晕的可能,及时鉴别、科学调理,才能安稳度过这个 “多眩晕” 的季节。