原创 抗战时期日军炮楼只有十多士兵,为何他们对“端炮楼”有恃无恐?

在战火纷飞的年代,提到“炮楼”,中国军队无不感到头疼。可以说,抗战期间,日军在占领区修建的炮楼成为了他们重要的防御工事。炮楼虽然规模不大,驻守的兵力也不多,一般由约十名步兵和一个师的兵力守卫,偏远地区的炮楼驻守人数更少。然而,尽管如此,日军的炮楼凭借强大的火力和坚固的结构,令其肆意欺凌百姓。

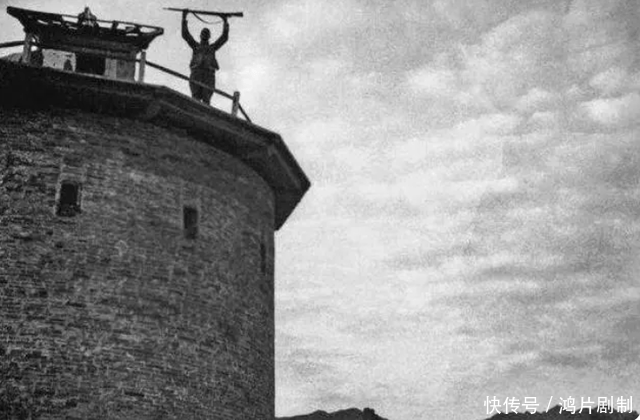

日军炮楼的武装力量虽不庞大,但依靠着重机枪和坚固的石墙防御,他们能轻松从炮楼中“出洞”实施袭击,常常横行霸道。尽管驻守的士兵数量不足十人,为什么他们仍如此自信?其中的原因有两个。首先,炮楼是日军在占领区的战略要塞,是他们的“地盘”,因此炮楼结构坚固,几乎难以攻破。

这些炮楼一般由坚硬的石头或砖石砌成,每一层都有多个大洞口,视野开阔,极难被外部攻破。炮楼内部的光线充足,顶楼还安装了强力的探照灯,进一步增强了其防御能力。再加上炮楼周围围着锋利的钢丝网和深深的壕沟,敌人若要攻入,几乎不可能。为了确保防御效果,日军还不断向壕沟中灌水,这使得炮楼的防御更为坚不可摧。

面对这样的防御,若没有强大的大炮作为支援,单靠机枪和冲锋枪根本无法攻破这些炮楼。一旦我们集结大军,敌人的侦察兵会立刻察觉并向炮楼增援,使得攻击变得更加困难。即便是全副武装的大军,若没有重型火力支援,光凭轻型武器也很难撼动日军的防线。加上枪械的威力有限,很多时候几乎无人敢挑战这些炮楼,这也使得日本兵在炮楼里肆无忌惮。

第二个原因是日军兵力较多,尤其是在占领区,日本兵往往有大量伪军的支持。虽然这些伪军本身的战斗力较弱,但数量庞大,且通常受日本军方指挥,因此造成了强大的兵力优势。伪军的作用主要是协助日军占领区的稳定,指挥和监视地方势力的活动。没有了伪军的配合,日军在占领区根本无法立足。

第三点是,日本军队喜欢在炮台与掩体之间建设防御工事,同时他们的重机枪威力巨大,而且有无线电通信系统,一旦发生战斗,他们能迅速请求支援。这使得炮楼一旦遭遇攻击,就能迅速从城市调兵增援。没有重型武器的支持,炮楼几乎难以被突破,尤其是正规部队前来攻击时,往往因为无法快速突破防线而选择撤退,否则很可能被包围。

然而,随着抗战的持续,日军的兵力和战斗力逐渐下降,尤其是炮楼防线的脆弱性日益暴露。随着敌军的火力逐渐增强,连小型火炮都能对炮楼造成威胁,日军最终无法再依赖炮楼防守。

日军在炮楼内通常储存大量的战略物资和食品,因此这些炮楼成了游击队的目标。虽然曾经强大的炮楼在当时拥有无敌的威风,但到抗战结束时,日军在炮楼中的防御已经不堪一击,随时都有可能被彻底消灭。