原创 心肌炎:年轻人猝死的"隐形杀手",你可能正在悄悄中招

它不是老年人的专利,却常常盯上朝气蓬勃的年轻人;它的症状像极了感冒,却可能在一瞬间引爆心脏危机;它来势汹汹,但及时的预警能挽救一条鲜活的生命。

这就是心肌炎——心脏的无声风暴。

心肌炎:不是"感冒",是心脏的"无声战争"

很多人以为心肌炎只是"感冒"后的心慌、胸闷,其实它远比想象中可怕。心肌炎是心肌本身的炎症性病变,可以是局限性的,也可以是弥漫性的。当病毒、细菌等病原体侵入心肌,引发炎症反应,心肌细胞就会受损,心脏功能随之下降。

心肌炎不是小病,而是心脏的'无声战争'。它可能悄无声息地发展,直到心脏功能突然崩溃。

为什么青壮年成了"高危人群"?

心肌炎的高发人群,往往是那些看似最健康的人:25-45岁,身体素质好,平时没基础疾病,却因为过度劳累、熬夜、压力大而中招。

2023年《中华心血管病杂志》研究显示,近60%的心肌炎患者是30岁以下的青年人,其中80%有连续熬夜、高强度工作或运动史。他们以为自己"身体棒",却不知心脏早已在默默承受。

这些年轻人往往忽视了前驱症状,比如感冒后持续的疲劳、心悸、胸闷。""他们以为是'累的',结果一拖再拖,等到严重时已经来不及了。

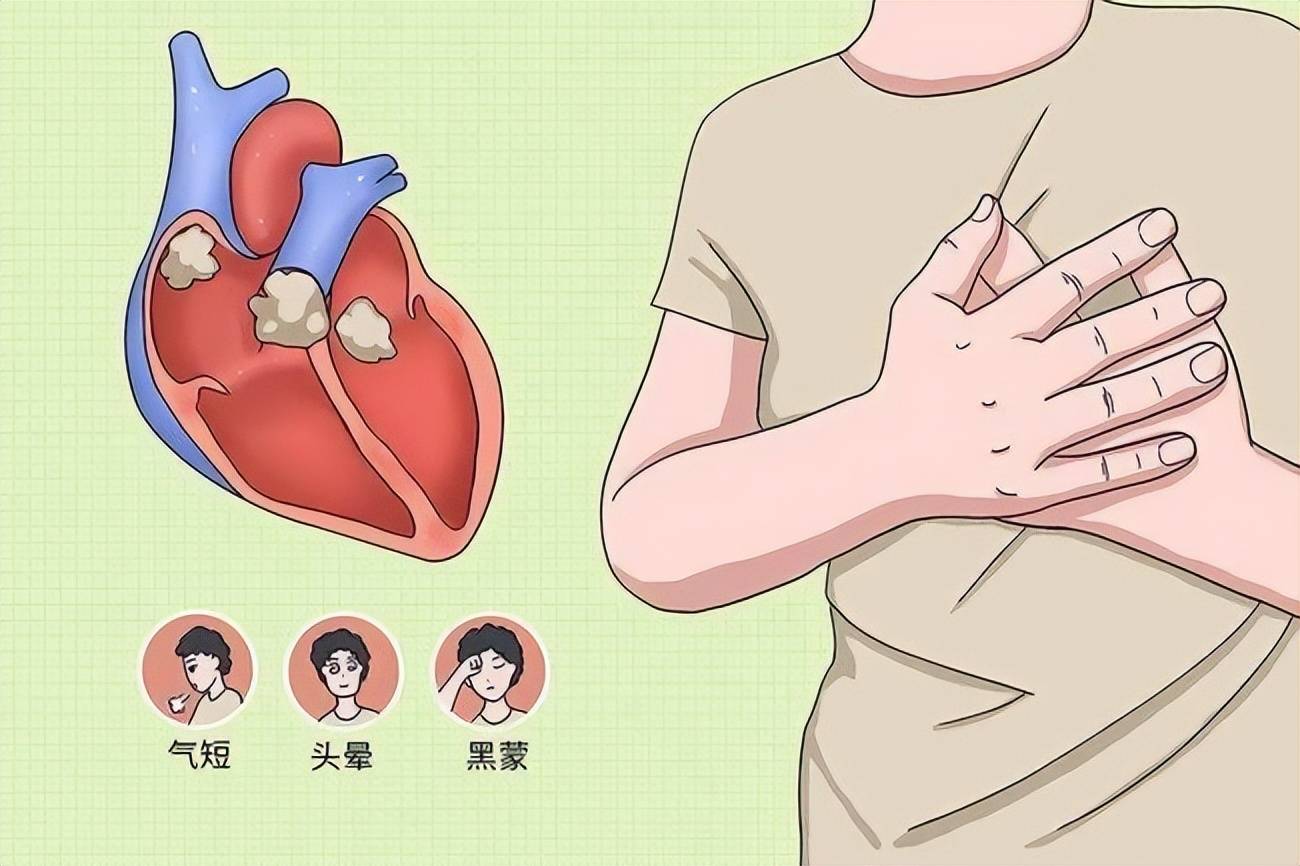

心肌炎的"伪装者":这些症状你不能忽视

心肌炎的症状千差万别,从无症状到猝死都有可能。但最常见的"伪装者"是:

1. 感冒后持续疲劳:普通感冒后3-7天,症状应消失,但心肌炎患者会持续感到极度疲倦

2. 心悸、胸闷:像有重物压在胸口,活动后加重

3. 气短:走几步就喘,休息后不缓解

4. 头晕、黑蒙:突然眼前发黑,甚至晕厥

5. 不明原因的发热:体温不高,但持续不退

这些症状很容易被误认为是'累的'或'压力大',但当它们持续超过一周,一定要警惕心肌炎。

暴发性心肌炎:死亡率高达80%的"隐形炸弹"

心肌炎分为普通急性心肌炎和暴发性心肌炎。暴发性心肌炎病情危重,发病急、进展快,病死率高达80%。

"暴发性心肌炎的特点是'三快':起病快、进展快、死亡快。患者可能前一天还正常工作,第二天就出现心源性休克,甚至猝死。"

治疗心肌炎:从“保命”到康复的全周期管理

心肌炎的治疗需根据病情轻重“分层干预”,核心原则是:减轻心脏负担、抑制炎症反应、预防并发症。

1. 急性期:生命支持“黄金72小时”

卧床休息:避免任何体力活动,减少心肌耗氧;

抗病毒治疗:阿昔洛韦、更昔洛韦等药物抑制病毒复制;

免疫调节:糖皮质激素(如泼尼松)或免疫球蛋白抑制过度免疫反应;

生命支持:暴发性心肌炎患者需使用ECMO或主动脉内球囊反搏(IABP)维持循环。

2. 恢复期:心脏康复“三步走”

药物巩固:继续使用ACEI/ARB类药物改善心功能,β受体阻滞剂控制心率;

运动处方:从散步、太极拳开始,逐步增加强度,避免剧烈运动;

心理干预:焦虑、抑郁情绪可能加重病情,需心理疏导或药物治疗。

3. 长期管理:预防复发“四道防线”

预防感染:接种流感疫苗、新冠疫苗,避免接触呼吸道和肠道病原体;

规律作息:保证7-8小时睡眠,避免熬夜和过度劳累;

健康饮食:低盐低脂,补充优质蛋白(如鱼肉、鸡胸肉)和维生素(如柑橘、菠菜);

定期复查:每3-6个月复查心电图、超声心动图,监测心功能变化。

预防心肌炎:从“被动治疗”到“主动防御”的智慧选择

心肌炎虽凶险,但可防可控。记住以下“护心法则”:

1. 感冒后“三不要”

不要强行运动:感冒后1周内避免剧烈运动,防止病毒在心肌内繁殖;

不要硬扛症状:出现胸痛、心悸、呼吸困难,立即就医;

不要滥用药物:抗生素对病毒无效,盲目用药可能加重心脏负担。

2. 免疫力“升级攻略”

接种疫苗:流感疫苗、新冠疫苗可降低病毒感染风险;

适度运动:每周150分钟中等强度有氧运动(如快走、游泳);

均衡营养:每日摄入500克蔬菜、200克水果,补充维生素C和锌。

3. 高危人群“特别防护”

儿童:避免接触患病同伴,注意手卫生;

孕妇:定期产检,监测心脏功能;

慢性病患者:控制血糖、血压,避免药物相互作用。

心肌炎不是“老年病”,也不是“绝症”。通过科学预防、早期诊断和规范治疗,多数患者可完全康复,甚至重返正常生活。但关键在于:倾听身体的声音,尊重心脏的“求救信号”。记住:每一次心悸、每一声胸痛,都可能是心脏在向你发出警报。守护心脏健康,从今天开始!