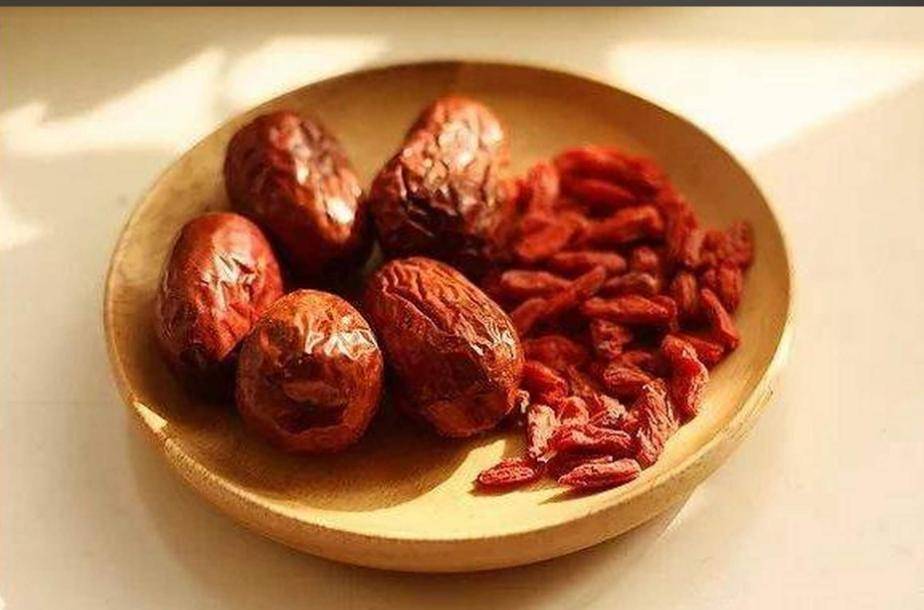

原创 此物补血胜红枣,补气超黄芪!冬季每日食几颗,助眠养颜,气色越来越好

谁能想到,我妈口袋里揣了十几年的“老年人零食”,居然是我30岁后最离不开的东西?不是红枣,不是黄芪,而是那个小时候觉得“老气横秋”的小红果——

枸杞

。你别笑,

它可不止是“泡水三件套”的标配,更是被现代医学狠狠“翻红”的宝藏食材

!

话说回来,我们总以为补血靠红枣,提气靠黄芪,熬夜靠咖啡,但你有没有想过:

有没有一种食物,能同时做到补气、补血、安神、养颜、护眼,甚至还能帮你抢救一下熬夜后的“社死脸”?

答案就藏在那一颗颗不起眼的小枸杞里。

我第一次真正“重用”枸杞,是在一个冬天。那年我熬夜写方案,白天门诊一站就是八小时,脸色蜡黄、眼干头晕、经期紊乱,整个人像被生活反复横跳。听长辈说“每天吃几颗枸杞,气色会变好”,我心想,试试也没坏处。结果两个月后,居然连同事都说我“最近看起来气色红润很多”。

当时我才意识到,这不是玄学,是科学。

枸杞中含有天然的甜菜碱、多糖、胡萝卜素、维生素C、铁和锌等多种成分,是当之无愧的营养小炸弹

。

相比红枣补血靠的是铁,黄芪补气靠的是多糖,

枸杞的优势在于“全能”——既能补血生津,又能调理肝肾、增强免疫,还能抗氧化、抗疲劳

,这不是“保温杯里泡枸杞”,这是给身体加装“全套防护罩”。

你知道吗?国家卫健委发布的《药食同源品种名单》中,枸杞赫然在列。这意味着,它不仅是食物,更是“合法的功能性药材”。

从现代医学角度来看,枸杞最让人服气的地方有三:

第一,它真的能补血。

不是“民间传说”那种,而是有实打实的数据支撑。研究发现,

枸杞中的天然多糖可以促进骨髓造血功能,提升红细胞生成,改善贫血状态

。对于女性来说,这简直是“姨妈期的好朋友”。

第二,它调节免疫系统的能力,不输一些昂贵的保健品。

枸杞多糖能够激活巨噬细胞、T细胞和B细胞,提高免疫力,尤其在冬季流感高发期,吃点枸杞,等于给身体多上一层“防火墙”。

第三,它对神经系统有镇静和抗疲劳的作用。

枸杞中的甜菜碱和多糖能调节中枢神经系统,经常加班、失眠、焦虑的人,吃点枸杞,不仅能缓解疲劳,还能帮助改善睡眠。

是不是觉得自己以前太低估它了?

但我必须提醒你一个隐藏的健康杀手——

气血亏虚

。这个词听起来像中医玄学,其实在现代医学里,它对应的是慢性贫血、内分泌失调、免疫功能低下等一系列状态。

你是否经常感到疲惫乏力、脸色苍白、头晕眼花、容易失眠、手脚冰凉?

如果是,那你可能已经处于“亚健康”的边缘了。这些状态在初期是“隐形”的,不痛不痒,却在悄悄蚕食你的身体底线。

一项流行病学数据指出,中国约有70%的城市成年女性存在不同程度的气血不足问题,其中超过40%的人表现为慢性疲劳和月经异常。而每天摄入少量枸杞,正是对抗这种“隐形损耗”的有效方式之一。

补气补血不能全靠一味枸杞,但它是个极好的日常“基础设施”。就像房子要打地基,身体也要有底子。

枸杞,就是那个你可以信赖的“保底选手”

。

我常常跟患者说,

养生不是一场冲刺,而是一场马拉松

。不是今天吃一斤枸杞,明天就能红光满面。而是每天坚持吃几颗,它就像一只看不见的小手,在你体内慢慢修补、滋养、调和。

那枸杞怎么吃最有效?我亲测几种方式:

1.生嚼

。直接嚼着吃,营养吸收率最高,但口感稍涩,建议每天10~20颗。

2.泡水

。这是最常见的方式,但记得别用沸水,60℃左右最佳,防止营养成分被高温破坏。

3.加入粥、汤、炖品中

。比如黑米枸杞粥、枸杞炖鸡、银耳枸杞羹,既美味又滋补。

4.搭配其他补益食材

:比如

枸杞 红枣 桂圆

,是经典的补气血组合;

枸杞 菊花 决明子

,则更适合眼干、视疲劳人群。

再好的东西也不能贪多。

枸杞属于“温补”,如果你本身是体质偏热、上火、消化不良的人,建议适量食用,量大可能出现口腔溃疡或腹泻

。

我见过不少年轻人,想着“多吃点补得快”,一把一把地嗑,结果上火冒痘,反而得不偿失。

一日三次饭后吃几颗,才是正道。

中医讲“肝藏血、肾藏精、心主神”,

枸杞正是润肝、补肾、养心的三合一选手

。而从现代营养学来看,它所含的天然抗氧化物质,也让它成为抗老化、抗疲劳的明星食材。

如果说红枣是“补血小能手”、黄芪是“补气老司机”,那

枸杞就是那个既能补气、也能补血,还能顺带调理睡眠、养颜护眼的“全能A咖”

。别看它个头小,功效却一点都不含糊。

你可能会问:难道吃个枸杞,就能解决所有亚健康问题?

当然不能,但

它是最不起眼、却最值得坚持的小事之一

。它不会让你一夜变美,却能在日复一日中,缓缓修复你“被透支”的身体。

这不是神话,是科学,是生活,是对自己的一份体贴

。

在这个寒冷的冬天,不妨从今天开始,每天吃几颗枸杞,给身体一点温柔的修复力。

你会发现,气色真的会越来越好,睡眠越来越安稳,整个人都像被“重启”了一样

。给立冬划个养生重点

参考文献:[1]许春瑾,张睿,于修烛,等.基于近红外光谱的中宁枸杞子判别分析[J].食品科学.2014,(2).DOI:10.7506/spkx1002-6630-201402030[2]孙浩,蔡慧农,王力.食品可追溯体系的发展现状[J].食品工业.2013,(8)

免责声明

: