户世锋医生解析道德经(无为而治)

道德经第三十七章(春秋老子)原文:道常无为,而无不为。侯王若能守,万物将自化。化而欲作,吾将镇之以无名之朴。无名之朴,亦将不欲。不欲以静,天下将自正。

(四个层次构成了一个完整的领导力哲学立体模型:)1. 知天道(认知层面):明白“无为而无不为”的原理。2. 启民智(执行层面):践行“无为”,激发组织内在活力。3. 治未乱(调控层面):用最根本的“朴”来温和地化解发展中的问题。4. 归大同(境界层面):最终实现无需管理的自我治理,天下安宁。

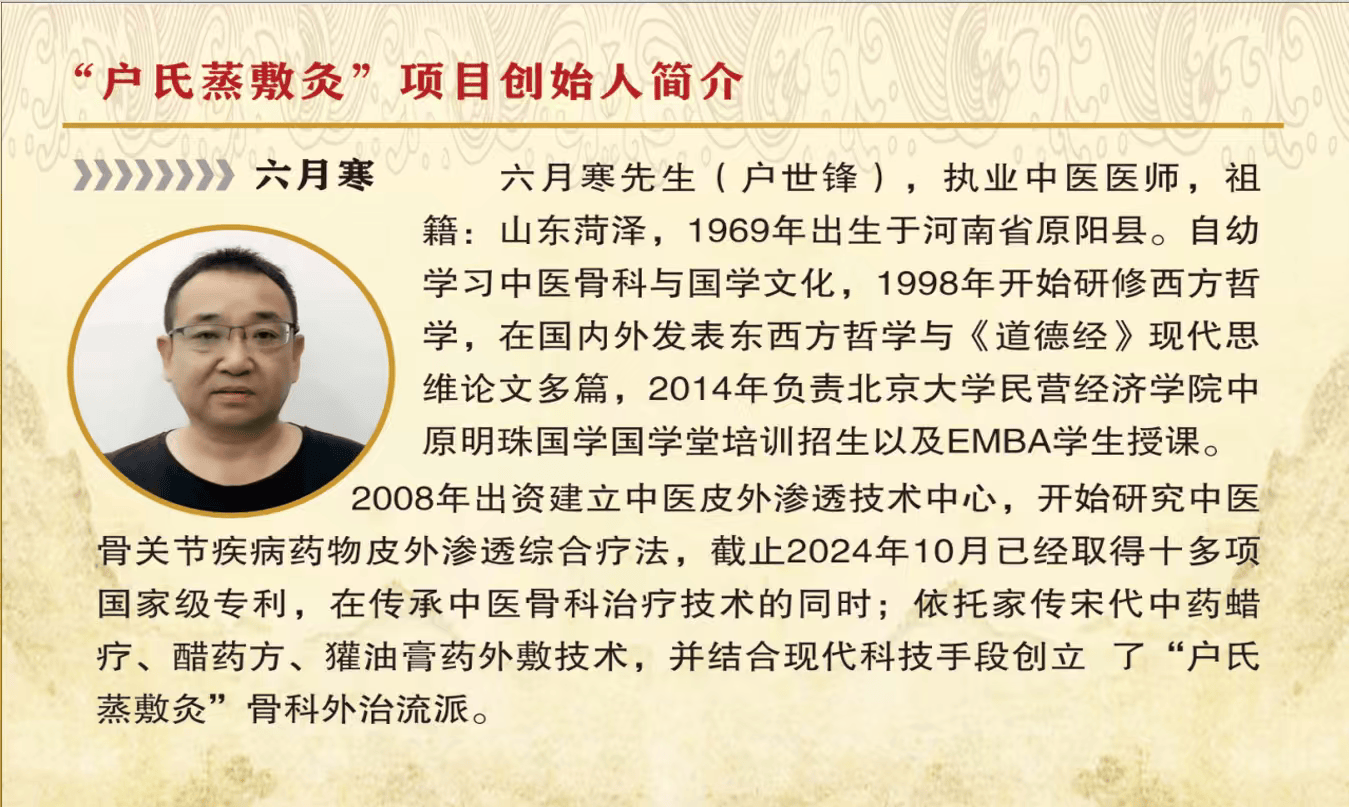

现代解析作者简介:户世锋,中医执业医师,道德经讲师,祖籍山东菏泽,1969年出生于河南省原阳县。自幼学习道家文化与中医骨科。终生致力于道德经研究与中医股骨坏死治疗研究,取得十余项国家中医治疗专利,创立“户氏蒸敷灸”治疗“股骨头坏死”治疗体系,在中医治疗股骨头坏死研究取得重大突破。第一层次:道常无为,而无不为。(认知层面)「道常无为,而无不为」揭示宇宙运行的底层法则!顺应发展规律因势利导,不过多的去强行干涉即是“无为”。顺应规律的因势利导做事方式,看似“无为”却是“无不为”,这是“道家”的核心哲学思想。第二层次:侯王若能守,万物将自化。(执行层面)老子通过第一层次来告诉领导者(人类)“无为而治”的重要性。“侯王若能守,万物将自化”的“侯王”在这里是比喻词:意思是领导者能够坚守“无为而治”的管理理念,万物就将产生自我开化(民智),启动社会团体的智慧。第三层次:化而欲作,吾将镇之以无名之朴。(调控层面)“化而欲作”在“民智”开化与思想开放的时候,也同样会有“伪智慧”的出现。领导者应该明白:开放民众思想与社会生产力能够促进社会繁荣的同时,也会有不好的思想和社会现象滋生,老子在道德经第十八章就说过“智慧出,有大伪”。作为领导者要明白这些道理。“万物将自化”是一个理想状态,但也是一个动态且复杂的过程。一旦思想被激活、创造力被释放(化),必然会伴随着各种欲望、智巧、腐败和投机行为的萌动与兴起(欲作)。这是人性与社会的自然现象,如同开垦土地后,既会长出庄稼,也会滋生杂草。此时,领导者最愚蠢的反应是“因噎废食”——因为害怕杂草而重新用石头把土地封上,退回到愚民和强权干预的老路。这违背了“自化”的初衷。最高明的做法是“镇之以无名之朴”。“镇”:不是武力镇压,而是“安定”、“安抚”、“匡正”,如同“镇纸”压下轻浮的纸张,使其归于平稳。这是一种温和而坚定的规范力量。“无名之朴”:这是本章最核心的概念之一。“朴”是未经雕琢的原木,代表着最本真、最原始、最纯粹的状态。“无名”意指它不属于任何具体、刻意的名相和制度。它不是繁复的法律条文,不是道德说教,更不是严刑峻法,而是指:自然淳朴的价值观:引导社会回归简单、真诚、廉洁,不诈伪的风气。第四层次:无名之朴,亦将不欲。不欲以静,天下将自正。(境界层面)“无名之朴,亦将不欲。不欲以静,天下将自正。”这几句话是治理的最高境界,是“无为而治”的理想闭环和最终成果。“无名之朴,亦将不欲”:当你成功地用“朴”来镇服了那些妄作的欲望时,连“运用‘朴’来治理”的这个念头和意图本身,也应该被化掉。这意味着治理手段本身也要追求“无为”,不能让人感觉到你在刻意地“用朴治人”。一旦刻意,“朴”本身就成了一种新的“欲”和“名相”,失去了其自然性。最高明的管理,是让被管理者感觉不到被管理。“不欲以静”:当领导者自身没有强加的个人私欲和意志(不欲),内心和整个环境就会呈现出一种真正的“静”。这不是死寂,而是躁动平息后的内在安宁与和谐,是一种动态的平衡。没有额外的干扰,系统内在的稳定机制便开始发挥作用。“天下将自正”:最终,无需外力强行扳正,天下万物、社会百态将会依靠其内在的生命力和规律,自然而然地回归并保持在它本应有的、正确的位置和状态上。“自正”是“自化”的终极形态,也是一个系统健康、有活力的标志。第四层次阐述的是一种“超循环的稳定”:通过“无为”引发“自化”,用“朴”化解“欲作”,最终连“朴”的痕迹也化去,从而达到“不欲”、“静”,最终实现“自正”。这形成了一个完美自治的良性循环。领导者的角色,从最初的“启动者”(守道),到中间的“匡正者”(镇朴),最终化为“隐退者”——他的存在仿佛空气,无处不在又感受不到,但万物却因其而生生不息。

(从大禹治水谈“无为而治”管理智慧)在中华文明的肇始阶段,一场滔天洪水席卷天下,也催生了两套截然不同的治理哲学。其一是鲧的“壅防百川”,以堵治水,功败垂成;其二是大禹的“疏川导滞”,以疏导水,终平定九州。这场跨越十三年的大业,不仅是一场人对抗自然的胜利,更是一次深刻的管理哲学实践。它以其雄辩的事实,为老子“无为而治”的思想写下了最生动、最具说服力的注脚。一、“妄为”之殇:鲧“堵”的失败与强控之弊:鲧的策略,核心在于一个“堵”字。他试图以强大的外力强行改变水的自然流向,将洪水束缚于人为设定的樊笼之中。这种做法,看似积极主动,充满了“人定胜天”的强悍意志,实则违背了“水曰润下”的根本自然规律(“道”)。水的本性是流动与趋下,堵得了一时,堵不住一世。积蓄的力量终会寻找新的突破口,从而导致更大规模的失控与破坏。鲧的失败,恰是管理中“妄为”或“强为”的典型悲剧。这种模式映射在社会管理与组织运营上,表现为:管理者脱离实际,依赖强制性指令进行管控,认为权力可以碾压一切规律。压制而非疏解:面对出现的问题和矛盾,不寻求根源性解决,而是力图掩盖和压制,导致怨气与隐患层层积累,最终彻底爆发。这种疲于奔命的微观管理:领导者如同救火队员,事事亲力亲为,试图用自己的身体去堵住组织的每一个漏洞,其结果必然是身心俱疲,组织效能却愈发低下。这种违背规律、依赖强控的“有为”,实则是最大的“无为”——无法成就任何真正的功业。二、“无为”之智:大禹“疏”的智慧与顺势之为大禹的伟大,在于他彻底跳出了与自然规律对抗的思维窠臼。他的策略,核心在于一个“疏”字。这其中蕴含着实现“无为而治”的三个关键步骤:1. “循道”——尊重客观规律:大禹首先承认并敬畏“水往低处流”这一铁律。他的治理不是要战胜水,而是要理解水、顺应水,并最终引导水。这是“无为”的思想基础,即不以个人意志凌驾于规律之上。2. “察势”——深入调研洞察:他“躬耕”、“栉风沐雨”,足迹遍及九州,亲自勘察山川地势,摸清水的自然流向与地理的固有形态。这是“无为”前的“有为”,是决策前的充分准备,绝非消极怠工。3. “疏导”——顺势而为的创造:基于前两步,大禹的“作为”全部是顺势之举:开凿龙门、疏通河道、清除壅塞。他并非创造了水流动的“动力”,而是为水流“自化”的趋向**扫清障碍、创造通道**。他构建了一个能让水按其本性顺畅流入大海的系统。这正是“无为而治”的精髓:不做违背规律的“妄为”,而是致力于进行最高级的“作为”——即设计和构建一个能够自动、高效、顺畅运行的系统与规则。大禹治水,功成于“疏”;老子言道,至理在“无为”。二者跨越时空的精神交融,共同铸就了东方哲学中深邃的管理智慧。“无为而治”绝非消极避世,而是一种洞悉规律后的大格局、大作为。它告诫我们,真正的力量不在于与控制对抗,而在于与规律共舞。无论是治理一个国家还是领导一个团队,最高明的境界永远是:顺势而为,疏而导之,则万物将自化,天下将自正。

今天是:北京大学“中原明珠”国学堂“道德经”终极管理企业家研修班学习道德经的第49天,今天我们学习“道德经”第三十七章,也是道经的最后一章,我们重点谈谈无为而治,下面我给同学们讲一个“无为而治”的经典故事。汉文帝时期,政府实行无为而治,休养生息,社会经济获得较大发展。有一次,文帝朝会时询问右丞相周勃:“天下一年审理和判决的诉讼案件有多少?”周勃谢罪道:“不知道。”文帝又问:“天下一年钱粮的收入和开支有多少?”周勃又道歉说不知道,他吓得汗流浃背,因为回答不上而感到惭愧。文帝看到他回答不上来,又问左丞相陈平同样的问题。陈平回答说:“有主管的官员管理。”文帝又问道:“主管官员又是谁呢?”陈平道:“陛下如果询问诉讼案件,就去查询廷尉;如果问钱粮问题,就去查询治粟内史。”于是文帝说道:“如果各个部门都有主管的人,那么我用你主管什么事呢?”陈平抱歉地说:“我作为臣子感到不安的是,陛下您不知道我们才疏智浅,却让我们占据着宰相职位。宰相的职责是对上辅佐天子,对下抚育万物;对外镇抚四夷和诸侯,对内亲抚百姓,并使百官各司其职。”文帝听后,对陈平大加赞赏。周勃极其惭愧,他退朝后埋怨陈平道:“您为何不在平时教我对答呢?”陈平笑着说:“您身居丞相之位,不知道丞相的职责吗?如果陛下询问长安城里盗贼的数目,您自己也要勉强回答吗?”这时周勃才知道自己的才能不如陈平。不久,周勃称病,请求免除右丞相的职务,汉文帝应允。于是,陈平独自担任全权丞相。在其位,谋其政。”当宰相的职责是要指导百官各司其职,抓大事,抓全面,抓总体,而不能越俎代庖,各行各业的具体工作必须由各行各业的官员去做。陈平巧妙地回答文帝的提问,委婉地将自己的意思告诉了文帝,既表明了自己的职责,又自谦地作了自我批评,文帝对陈平的回答当然是一百个满意了。如果管理者能够本着道的无为来治理,那么一切事物都将在道的自然运转中生化不息,各正性命,清静无为。懂得无为而治,管理者得放权给员工,不仅是赋予员工发展的空间,让他们快乐地发挥自己的创造力和主动性,同时,被赋予权力的同时,也让员工感受到了责任的重大意义,而努力工作。领导者一个人的力量是有限的,但是领导这个角色可以充分整合人力资源的优势,让“1加1大于2”。无为是建立在规范管理的基础上,平衡集权与授权的度,遵循自然规律,尊重人的个性,让员工成为领导者,让员工的个人目标与组织目标相结合,实现双赢的目标,实现无不为。老子说,“法令滋彰,盗贼多有”,所以法制并不能正本清源,只有让人心回归清静自正,才是解决根本问题的根本。(结束语)虚静,恬淡,无为,是人类最明智的生活态度,因为世界上没有一样东西能够干扰它,而自然归于平静的寂静。孔子三十而立,是万物不能扰动,忧患不能侵入,是心灵的清静。孟子的四十不动心,是心不动于情欲,也就是定静的道功修养。水平静的话,可以很清楚地照见发眉,也可作为木匠定平的准则。人的心神虚空宁静就合同于道,可明察万物的奥妙与精微。明白道之德的领导者心神平静就可以无为而治,组织祥和,员工各尽其责,人人和睦相处,无为也无不为。

户世锋医生写于郑州中怀堂骨科医院股骨头坏死治疗中心(原创文章)