总是烧心难受?小心是胃在向你“求救”

“刚吃完晚饭,胸口就像有团火在烧,从喉咙到心窝都火辣辣的”——很多人都有过烧心的经历。偶尔一次可能是吃得太急或太辣,但如果频繁发作,就不能简单归咎于“饮食不当”了。反复烧心往往是胃部或食管出了问题的信号,尤其需要警惕胃食管反流病、胃溃疡等常见疾病。

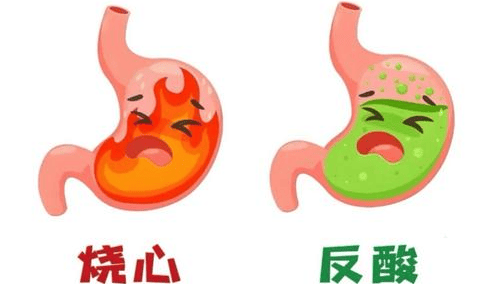

烧心的本质:胃酸“跑错了地方”

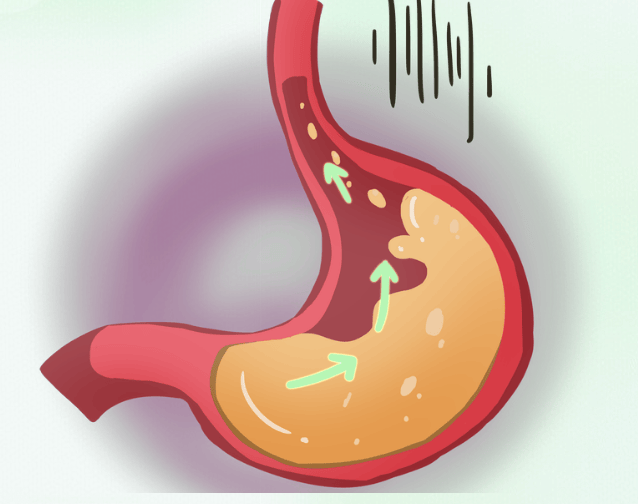

正常情况下,胃就像一个“密封的袋子”,上口(贲门)有肌肉“阀门”把关,能防止胃里的胃酸反流回食管。当这个“阀门”松弛,或胃里压力过高时,胃酸就会逆流而上,刺激食管黏膜(食管黏膜没有胃黏膜那样的“抗酸保护层”),产生灼烧感,这就是烧心的由来。

而胃部的健康状况,直接决定了胃酸是否会“越界”:

1. 胃食管反流病:“阀门”失灵的典型

贲门松弛是胃食管反流病的核心原因。当贲门肌肉张力下降,关闭不严,胃里的食物和胃酸就容易在餐后、弯腰或平躺时反流到食管,引发烧心。这种烧心多在餐后1小时内出现,平躺、弯腰时加重,甚至可能伴随反酸(嘴里涌上酸水)、咽喉异物感,长期不处理还可能损伤食管黏膜,引发食管炎。

2. 胃溃疡:胃酸“攻击”自身的结果

胃黏膜表面有一层黏液屏障,能保护胃壁不受胃酸侵蚀。若这层屏障因幽门螺杆菌感染、长期吃止痛药(如阿司匹林)等原因受损,胃酸就会直接“消化”胃壁,形成溃疡。胃溃疡引发的烧心多在餐后半小时至1小时出现,疼痛集中在上腹部,有时会被误认为“烧心”,还可能伴随腹胀、嗳气,严重时会出现黑便(提示出血)。

3. 胃炎:胃黏膜的“炎症警报”

急性或慢性胃炎会导致胃黏膜充血、水肿,对胃酸的敏感性升高。即使胃酸分泌正常,也可能因黏膜受损而产生灼烧感,这种烧心常伴随上腹部隐痛、食欲下降、恶心等症状,进食刺激性食物后会明显加重。

胃难受

胃难受

这些习惯会让烧心“雪上加霜”

胃部问题引发的烧心,往往会被不良习惯放大:

- 饮食不节制:过量吃辛辣、油炸、甜食,或一次性喝太多酒、咖啡、碳酸饮料,会刺激胃酸分泌,同时松弛贲门肌肉,加重反流。

- 餐后立即躺卧:吃完就躺,胃里的食物和胃酸容易因重力作用反流,尤其晚餐吃太多或太晚(睡前3小时内进食),烧心会更频繁。

- 压力过大:长期焦虑、紧张会影响胃肠蠕动和胃酸分泌,导致胃动力不足,食物滞留时间延长,增加反流风险。

- 肥胖或束腰:腹部脂肪过多或穿紧身衣、束腰,会增加腹腔压力,像“挤牙膏”一样把胃酸推向食管。

天津百信医院胃肠镜检查中心

天津百信医院胃肠镜检查中心

频繁烧心,该如何应对?

偶尔烧心可通过调整饮食缓解,但每周发作超过2次,或持续2周以上,需及时就医检查(如胃镜、幽门螺杆菌检测),明确原因后针对性治疗:

1. 先改习惯,减少胃酸“作乱”

- 少吃高油、高糖、辛辣食物,少喝浓茶、咖啡、酒,避免空腹吃酸性食物(如柑橘、番茄);

- 少食多餐,每餐吃7分饱,餐后保持站立或散步20分钟,睡前3小时不进食;

- 减轻压力,规律作息,避免熬夜(熬夜会打乱胃肠功能节律);

- 肥胖者适当减重,穿宽松衣物,避免腹部受压。

2. 对症治疗,修复胃部问题

- 胃食管反流病:医生可能开具抑酸药、促胃动力药,减少胃酸分泌并促进胃排空;

- 胃溃疡:需根除幽门螺杆菌,同时服用抑酸药和胃黏膜保护剂,促进溃疡愈合;

- 胃炎:根据病因调整用药,如停用损伤胃黏膜的药物,服用抑酸药或胃黏膜修复剂。

3. 警惕“危险信号”,及时就医

若烧心伴随吞咽困难、体重下降、呕血、黑便等症状,可能提示食管溃疡、出血甚至肿瘤,需立即就诊,不可拖延。

烧心不是小问题,它背后可能藏着胃食管反流、胃溃疡等胃部疾病。对待反复烧心,不能只靠“忍一忍”或吃点止痛药,而是要找到根源,从调整习惯和针对性治疗两方面入手。毕竟,让胃恢复“正常工作”,才能告别那阵让人坐立难安的“灼烧感”,重新享受安心吃饭的踏实。