【省三院·健康园地】不要让妈妈成为一座孤岛 | 关注产后抑郁

健康园地

导 言

有人说:“产后抑郁就是产妇的胡思乱想”。

其实,产后抑郁(Postpartum Depression)是真实存在的,不要刻意回避它。实际生活中,大约有40%~70%的产妇都会经历短暂的、不同程度的抑郁,其中约有15%~30%有发展成重度抑郁的风险。

根据《2022年国民抑郁症蓝皮书》显示,我国63%的女性曾患产后抑郁,20%的女性在怀孕期间患上抑郁症,典型的产后抑郁症于产后6周内发生,可在3~6个月自行恢复,但严重的也可持续1~2年。再次妊娠则有20%~30%的复发率。

所以,你并不是矫情,而是真的生病了。

定 义

产后抑郁(Postpartum Depression)

产后抑郁症是指女性于产褥期(月子期)出现明显的抑郁症状或典型的抑郁发作,与产后心绪不宁和产后精神病同属产褥期精神综合征。

导致产后抑郁是什么原因?

· 生理因素

- 妇女在怀孕时,雌激素升高;

- 宝宝出生以后,雌激素迅速下降;

- 产后出血、疲劳、营养不良均可成为产后抑郁情绪的诱因。

· 社会因素

- 文化水平、家庭经济状况、婚姻满意度低、住房困难、产妇自身好胜或神经质性格。

- 高龄产妇、高职务产妇、高收入产妇是产后抑郁情绪高发人群。

· 心理因素

过分担心宝宝,无法应付产后忙碌的生活,不能接受自身的角色变化等。对自身及宝宝健康过度担心,常失去自理及照料宝宝的能力。

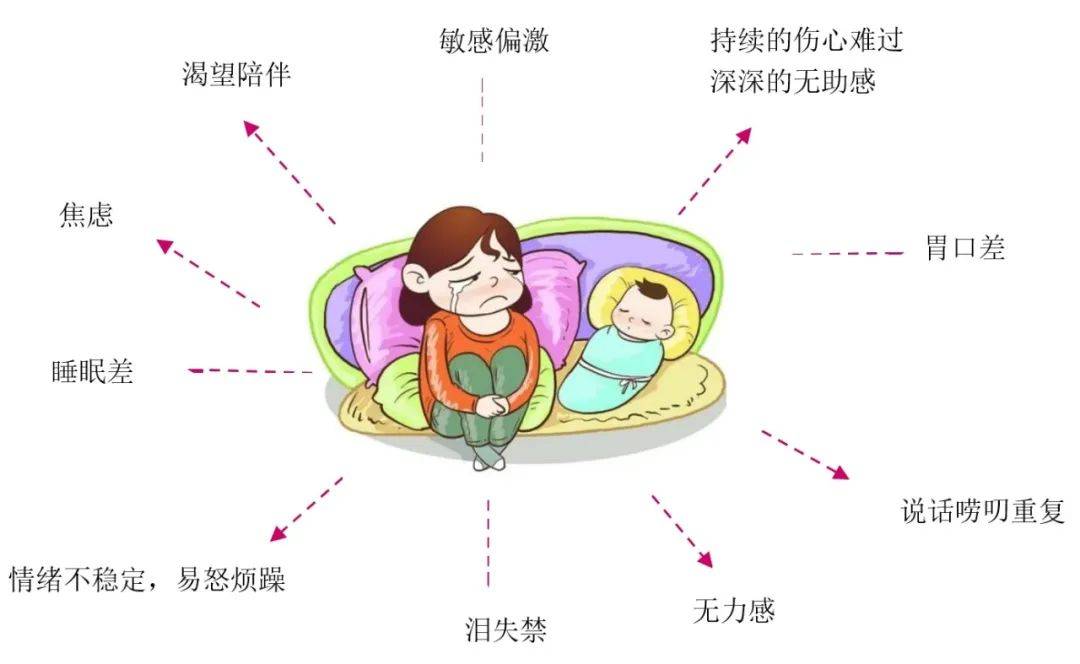

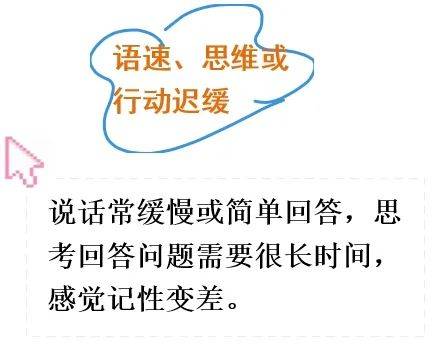

产后抑郁有哪些表现

产后抑郁常见误区

· 误区一 | 产后抑郁不是病,只是矫情、性格差、吃不得苦而已

首先,产后抑郁就是一种病,一种被写在各种教科书、指南、论文里的疾病,在最新的心理障碍诊断手册DSM-5中,产后抑郁症被定义为一种“在生产期间开始发作的临床抑郁症”,是抑郁症的一种亚型,对患者本身和其家庭都会造成较大的负面影响。

· 误区二 | 好好睡一觉就好了

这是最常见的错误,尽管补充睡眠对产后抑郁的患者来说很重要。但是,抑郁症是多重原因引发的一种精神类疾病,单靠睡眠不能治愈产后抑郁症。

· 误区三 | 还在喂奶呢,不能吃药

经研究发现,孩子从母乳中吃到抗抑郁药的可能性很少。当产后抑郁患者需要服用抗抑郁药时,医生会根据病情慎重选择最能帮助妈妈,同时不会对宝宝造成伤害的药物。

· 误区四 | 又不是第一次生娃,还抑郁

女性再次妊娠有20%-30%的复发率,所以生过娃也不能保证妇女不会抑郁。

· 误区五 | 生完娃后没立即中招,就不会再抑郁

相关数据显示,产后抑郁症在分娩后的1年内可能发作。

如何发现自己产后抑郁了?

产后抑郁了怎么办?

学会寻求支持

——心理治疗、物理治疗、遵医嘱药物治疗

当觉得自己压力大时,主动与家庭成员沟通,如果察觉自己的情绪陷入异常,可以向伴侣、家人倾诉,无法排解时及时寻求专业帮助,可至临床心理科就诊,减轻无助、无能和自责感。

不要过度自责

妈妈们,如果怀孕或生产后的你感到不开心、睡眠严重不足、奶水不够充足、孩子体重身高没长得那么理想、自己身材还没恢复……千万不要责备自己,并不是只有你一个人这样,这是很正常的,没有哪个母亲是完美的。能顺利地让一个新生命诞生下来,你已经很棒了!

适度抽离妈妈的身份

在生产后,妈妈们也不要过度把时间和精力全部放在孩子身上,需要有时间抽离出母亲的身份,去享受一下自己独处或保持生产之前的喜好。比如户外适度运动、和朋友聚会、为自己买东西等。

及时回归社会

妈妈是母亲,是妻子,但同时你们更是完整的自己,在生育之后,也依然可以有自己的事业,回归自己的社会人身份。如果是家庭主妇,你要给自己暗示、给家人明示你作为个体为家庭付出的贡献,比如因你操持家务而节约的开支等等,这些都相当于是隐性收入。

家人能做些什么?

日常护理

1. 充足的睡眠:保证产妇有足够的休息时间。

2. 适当运动:鼓励产妇进行适当运动,如散步、产后瑜伽。

3. 社交活动:鼓励产妇参加社交活动,如朋友聚会、亲子活动。

心理护理

1.家人支持:家人要多关注产妇的心情和需求,用积极温柔的语言回应产妇的烦恼和痛苦,避免刺激产妇情绪的行为。

2.心理疏导:至临床心理科寻求专业的心理疏导,帮助产妇正确的认识和处理各种生活难题。

饮食护理

1.营养均衡:产妇的饮食应注意色香味和营养的搭配,保证营养均衡。多食用富含维生素、氨基酸的食物,如新鲜蔬菜、水果、瘦肉等。

2.饮食调整:根据产妇的口味和身体状况,适当调整饮食,增加食欲。同时,注意避免过度进补,以免引起暴躁的情绪或高血压等问题。

其他护理

1.鼓励积极接受治疗

正确认识产后抑郁症,意识到它的危害,并鼓励产后妈妈去勇敢接受正确的治疗,如心理治疗、物理治疗以及药物治疗等。

2.婴儿照顾

家人应共同学习产后身体恢复以及新生儿喂养的知识,多帮忙照顾小孩,保证产妇的休息时间,减少产妇夜间起床的次数。

3.倾诉与沟通

鼓励产妇敢于倾诉自己的不满和情绪,可以与丈夫或朋友倾诉,通过倾诉将情绪发泄出去,以缓解抑郁的症状。

※图片及部分文字来源于网络。如有侵权,请联系删除。

临床心理科